事例紹介

ケース紹介

根抵当権抹消登記訴訟の事例

不動産の登記簿に長年残っている古い根抵当権等の抹消でお困りではありませんか?

借金を完済しても自動で消えない根抵当権は、抹消できる可能性がありあす。

金融機関との任意交渉から、相手が所在不明の場合の裁判所を通じた抹消手続きまで、解説します。

根抵当権者となっている会社がどうなっているかわからないとの相談を受けて、調査、民事裁判により解決した事例もあわせて紹介します。

根抵当権とは何か?

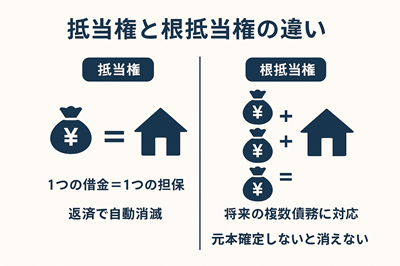

根抵当権(ねていとうけん)とは、不動産を担保にして借入れを行う際に利用される担保権の一種です。

通常の抵当権が特定の一つの債権(お金の貸し借りなど)を担保するのに対し、根抵当権ではあらかじめ定めた上限額(極度額)と範囲内で、将来発生し得る不特定の債権を何度でも借り入れ・返済できるように担保する仕組みです。

言い換えると、一度設定しておけば極度額の範囲内であれば追加の借入れや返済を繰り返しても新たに抵当権を設定し直す必要がありません。

そのため、事業資金の継続的な融資などで頻繁に借入れと返済を行う場合に便利な制度です。

通常の抵当権との違い

抵当権は特定の債務(例えば住宅ローン一本)を担保します。

その債務を完済すれば抵当権も役割を終え消滅します。しかし根抵当権は「不特定の債権」をまとめて担保しているため、ある借入金を完済しても他の債務が残っている可能性があり、今後新たな債務が生じる可能性もゼロではありません。

このように担保する債権が変動し続ける性質を持つため、根抵当権は当事者間で「元本の確定」という手続きを行わない限り消滅しない点が特徴です。

元本の確定とは、その時点までに存在する特定の債権だけを担保対象として確定させ、それ以降は新たな債権を担保しない状態にする手続きです。

根抵当権の元本が確定すれば、その後は通常の抵当権と同じ扱いになり、確定した特定の債権だけを担保する状態になります。

根抵当権が放置される理由

古い根抵当権等が登記簿上に残ったまま放置される理由はいくつか考えられます。

チェックしておきましょう。

債務の完済後に抹消手続きを忘れていた

根抵当権は借金を完済しても自動では消えません。

借主側が抵当権者(お金を貸した側)から承諾書類をもらい、法務局で抹消登記の申請をする必要があります。

しかし、借金返済後に「これでもう安心だ」と思い、登記の抹消手続きを失念してしまう方も少なくありません。

また、金融機関によっては完済しても自動では抹消書類を送付せず、借主からの依頼が必要な場合があります。

その結果、完済から長年が経過し、根抵当権の登記だけが残ってしまうのです。

抵当権者との連絡が途絶えている

根抵当権設定時の債権者(金融機関や個人)がその後統廃合・倒産したり、担当者が変わったり、個人であれば亡くなって相続が発生したりすると、誰に抹消を頼めばよいか分からない状況になります。

特に昭和以前から残る古い根抵当権では、抵当権者本人が既に亡くなり相続人が多数にのぼるケースや、会社が存在しないケースもあります。

調査自体が困難で、関係者全員の協力を得るのが大変なため放置されていることがあります。

借金が残ったまま事実上放置されている

根抵当権が放置されるのは完済ケースだけではありません。中には借入金が返済されないまま時が経っている場合もあります。

債権者側が積極的に回収を行わず時効期間が経過してしまい、債務者側も身動きせず、そのまま登記だけ残っていることがあります。

債務が残っている間は抵当権の効力自体は法律上は存続しますが、長年にわたり請求もなされず放置されている場合、時効消滅の問題が生じます。

不動産の売却予定がなく支障がない

権利上は不要な根抵当権も、日常生活で直ちに支障をきたすわけではありません。

例えばその不動産を当面売る予定がなく、追加の借入れもしないのであれば、「登記簿が多少汚れていても実害はない」と考えて放置されることがあります。

相続の場合も、古い根抵当権が付いたままでも相続登記自体は可能であり、そのまま相続人が土地を持ち続けるだけなら差し支えないため放置されがちです。

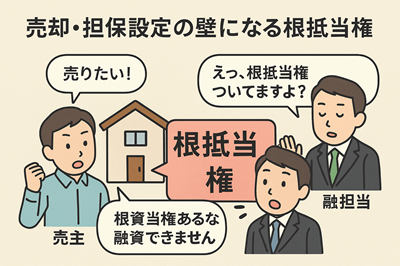

ただし売却や新たなローン利用の段階になって初めて問題になることが多い点に注意が必要です。

買主や新たな融資金融機関は根抵当権付きの不動産では対応してくれませんので、売買契約前や融資実行前に抹消しておく必要があります。

ところが、古い根抵当権はすぐには抹消できず、事前手続きに時間がかかることも多いため、準備不足だと取引のチャンスを逃す恐れもあります。

以上のように、「忘れていた」「連絡が取れない」「残債務が放置」「今まで問題がなかった」等の理由で根抵当権が長期間残ってしまうことがあります。

法律上は登記の抹消申請は義務ではなく、何年までに抹消しなければいけないという決まりもないため、放置そのものに罰則はありません。しかし不要な担保権は早めに整理しておくに越したことはありません。

抵当権の時効消滅とは?

長期間放置された根抵当権について考える際、ポイントとなるのが「時効消滅」の問題です。

日本の民法では、債権(お金を返してもらう権利)は一定期間権利を行使しないと消滅時効にかかり、法的に請求できなくなります。

改正民法(2020年施行)では原則として債権者が請求できると知ってから5年、また権利行使が可能になってから10年で債権が消滅すると定められています。改正前の場合、期間が若干違うのですが、10年経過であれば時効の可能性が高いです。

例えば、借入金の返済期限から何年も督促も支払いもない場合、時効援用により、法律上はその債権は消滅したものとみなされます。

抵当権と時効の関係

抵当権は、その被担保債権と運命を共にします。

民法396条は「抵当権は、その担保する債権と同時でなければ時効によって消滅しない」と規定しており、債権が時効消滅しない限り抵当権単独では消滅しませんが、裏を返せば被担保債権が時効で消滅すれば抵当権も一緒に消滅するという意味です。

実務上も「長年請求されていない借金は時効援用で義務がなくなり、それを担保していた抵当権も抹消請求できる」と整理できます。

したがって、完済はしていなくても十分な年月が経過していれば、法的には抵当権の担保する借金は消滅させることができ、抵当権自体も消せる可能性が高いのです。

もっとも、消滅時効は黙って時間が経てば自動的に権利が消えるわけではありません。債務者や利害関係人が「時効の援用」を行って初めて法律上その効果が確定します(民法145条)。

援用とは「時効が完成したのでその効果(債務の消滅)を受けます」という意思表示のことで、裁判で主張するか内容証明郵便などで表明します。

例えば債権者から督促状が来たときに「貴社の請求債権は時効消滅しています」と回答したり、裁判で時効を主張したりする方法です。

不動産の所有者(第三取得者)も、抵当権によって不利益を受ける立場として時効を援用する権利があります。つまり、現在の土地建物の所有者が「この借金はもう時効なので根抵当権も消滅したはずだ」と主張できるということです。

時効消滅の成立要件

時効が成立するには、単に期間が経過しただけでなく、その間に時効の中断(更新)事由が無かったことが必要です。

中断とは例えば一部でも返済があったり、債務者が「まだ借金を返します」と書面で認めたり、債権者が裁判を起こしたりした場合です。

中断事由があると時効期間がリセットされ最初から数え直しになるため、過去にそうした事実がないか確認する必要があります。

長期間放置されていたという状況であれば通常は債権者からの請求や債務者からの返済は途絶えているでしょうが、例えば10年前に利息だけ払っていたようなケースではそこから時効期間が再計算されます。

時効成立にはそうした「最後のやり取りから一定期間が経過していること」が条件となります。

時効消滅した抵当権の抹消登記を求める方法

では、時効により実質的に消滅している抵当権を、登記簿上も抹消するにはどうすればよいでしょうか。

基本的な考え方として、抵当権者の協力を得て抹消登記を申請する方法と、裁判所の力を借りて抹消する方法の二通りがあります。

任意(協議)による抹消

まずは抵当権者(金融機関等)と交渉し、任意に抹消手続きに協力してもらう方法が考えられます。

具体的には、債権者に抵当権の「放棄」や「合意解除」といった形で抹消に応じてもらい、必要書類(登記申請に必要な承諾書など)を作成してもらいます。

相手が金融機関の場合、債務が既に時効消滅していることを理解すれば、社内手続きは必要ですが比較的スムーズに応じてくれることもあります。

特に、借入先の銀行が現存し、担当部署が分かっている場合はまず相談してみる価値があります。銀行側も債権が回収不能であれば担保権を保持していても意味がないため、書類発行に応じてくれるケースがあります。

任意交渉の際のポイントは、債務の存在を改めて認めるような言動を避けることです。

例えば「残っている借金を今からでも払いますので抹消してください」という交渉は時効の利益を放棄する恐れがありNGです。そうではなく「借金はもう時効で消えているはずなので、登記を外してほしい」というスタンスで依頼します。

最近、三菱UFJ銀行の根抵当権が残っていた事例でも、銀行に対し抹消に応じてもらえないか交渉したところ、任意抹消に応じてもらえたケースがあります。

任意で合意が取れれば、抵当権者から必要書類一式(登記原因証明情報となる承諾書、資格証明書など)を受け取り、それをもとに法務局で抹消登記を申請します。

司法書士に依頼すれば書類作成や申請手続きも代行してもらえます。比較的費用も時間も抑えられる手段ですが、問題は抵当権者の協力が得られるかに尽きます。

特別法(休眠担保権抹消制度)による抹消

抵当権者と連絡がつかない場合などに、一定の要件を満たせば利害関係人が単独で抹消登記できる特例制度が用意されています。

いわゆる「休眠担保権の抹消制度」で、明治・大正期など非常に古い抵当権について適用されるケースが多いです。

具体的には、「被担保債権の弁済期から20年以上経過している」「抵当権者が所在不明である」等の要件を満たし、かつ債権額相当の金銭を法務局に供託することで、抵当権者の協力なしに登記を抹消できます。

ただし根抵当権の場合、通常の抵当権と比べて適用条件や供託額の点でハードルが高くなります。

根抵当権では「弁済期から20年」ではなく「元本確定から20年」が経過していることが条件です(元本確定の日が明らかでない場合は設定日から3年経過時を元本確定日とみなす)。

また、供託すべき金額も、抵当権が残っている場合は元本・利息・遅延損害金の合計額でしたが、根抵当権では極度額いっぱいの金額を供託する必要がある点が異なります。極度額はしばしば数千万円以上と高額なため、この制度を利用するには現実的でないことも多いです。

一方で、明治時代など極度額自体が「五円」「百円」のように小さい古い根抵当権であれば、その額面金額で利息等を計算しても供託金は数千円程度にしかならないケースもあります。

要はかなり昔の時代に設定された根抵当権で、抵当権者が消息不明の場合に限り有効な方法といえます。近年設定された根抵当権には適用が難しいことも多いでしょう。

抵当権者が協力しないときの登記請求訴訟

任意交渉が決裂したり、抵当権者が死亡・所在不明で連絡が取れなかったりする場合、最終的には裁判所を通じて根抵当権を抹消する方法を取ることになります。

これを一般に「登記手続請求訴訟」などと呼びます。

つまり、「被担保債権が消滅しているのだから登記を抹消せよ」という内容の判決を求める訴えを起こすわけです。

訴訟の概要

原告は現在の不動産所有者(あなた)で、被告は登記上の根抵当権者です。

抵当権者が個人で既に亡くなっている場合はその法定相続人全員を被告とします。

法人が合併消滅している場合は権利承継法人が被告です。被告の所在地が不明で連絡がつかないときでも、裁判所で特別代理人を選任するなどして、訴訟を進めることができます。

根抵当権抹消請求の内容

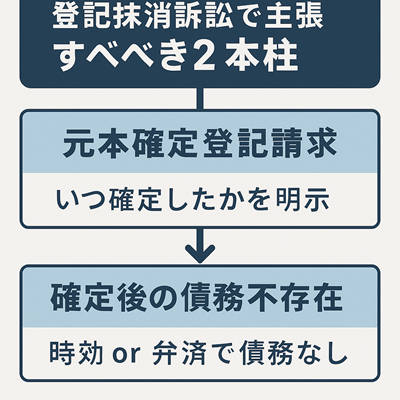

抵当権ではなく、根抵当権の抹消の場合、訴状では、単に「根抵当権抹消登記手続きをせよ」と求めるだけでなく、根抵当権特有の主張立てが必要になります。

既に述べたように、根抵当権は元本が未確定のままだと担保すべき債権が不特定です。

その状態で「債権は消滅したから抹消せよ」と言っても、「他に債権が残っているかもしれないではないか」と反論される余地があります。

そこで訴訟ではまず「〇年〇月〇日時点で本件根抵当権の元本が確定したことを確認する登記手続きをせよ」(元本確定請求)という主張を立てます。

そして次に「その時点で被担保債権が存在しない(またはすでに弁済・時効消滅していた)ので根抵当権設定登記の抹消手続きをせよ」という主張を併せて行います。

この二本立ての請求を判決で認めてもらうことで、初めて単独で根抵当権抹消登記を実行できるようになります。

なお、元本確定については民法の規定上、確定期日の到来や債務者・債権者の死亡、不動産の差押えなど一定の事由があれば自動的に確定しますし、そうでなければ根抵当権設定者(不動産所有者)が債権者に対して確定請求の通知を行うこともできます(内容証明郵便で通知し2週間経過すれば確定)。

しかし、相手と連絡が取れない場合や通知を無視される場合も多いため、実務上は訴訟手続きの中で確定の効果を生じさせてしまう方法がとられます。

裁判所を通じて相手に訴状が届けば、訴訟係属中に元本確定の意思表示が相手方に到達したものとみなされるからです。

その上で判決で元本確定と根抵当権消滅を認めさせ、一挙に解決を図ります。

訴訟手続の流れ

提訴から判決までの一般的な流れは以下のようになります。

証拠収集・訴状準備

まず自分のケースで債権が時効消滅していることを裏付ける資料を集めます。

借用証書や当時の返済記録、金融機関とのやり取りの書簡などがあれば有力です。債務者(先代など)が既に亡くなっている場合、債権者から何の請求もされなかった事実自体が時間の経過とともに証拠になります。

また根抵当権設定契約書などに返済期限や極度額の記載があれば、時効期間や供託額算定の参考になります。

証拠が揃ったら訴状(必要事項を記載した書面)を作成し、管轄の地方裁判所に提出します。

口頭弁論と審理

訴訟提起後、被告に裁判所から訴状が送達されます。

被告(抵当権者)がこれに応答しなかった場合、裁判所は原告の主張を認める方向で審理を進め、欠席判決が下されます。被告が法人で解散などされ清算人も不明な場合、特別代理人選任申立により進めることもあります。

被告が答弁書を出して争う姿勢を見せた場合、期日が開かれ主張と証拠のやり取りになります。

争点は主に「本当に債権が時効で消滅しているか」です。被告の側で「〇年頃に一部返済があった」「請求書を出していた」などの時効中断事由を主張・立証できれば反論となり得ますが、多くの場合、古い債権では記録も残っておらず債権者側が有利な証拠を出すのは困難です。

むしろ債権者側も「時効消滅は争わない」という態度で、和解協議に入る例もあります。

判決取得と登記抹消申請

無事に「元本確定登記手続および根抵当権抹消登記手続をせよ」という内容の判決を得られれば、原告勝訴です。

判決が確定すれば(被告が控訴せず確定するのを待ちます)、その判決正本を用いて法務局で単独申請により根抵当権抹消登記を行います。

判決書が登記原因証明情報の役割を果たし、抵当権者のハンコなしで抹消が可能になります。

費用や期間

訴訟にかかる費用として、裁判所に納める手数料(収入印紙代)は請求の価額によります。

根抵当権抹消の訴えは評価額に応じますが、不動産の固定資産評価額などから算定されることがあります。

例えば評価額が数百万円程度なら1〜2万円前後の印紙代が目安です(詳細はケースによります)。

他に郵券代(数千円)が必要です。

弁護士に依頼する場合は別途弁護士費用が発生しますが、難易度によって数十万円程度でしょう。

特別代理人の選任が必要な事件では、この点での予納金も必要になります。2025年時点での神奈川県での事件では10万円程度の納付が必要となっています。

期間は、特別代理人が選任されるような事案では、1,2回の期日で終了することが多く、数ヶ月で終了することが多いでしょう。

実務上よくあるトラブルと対処例

最後に、根抵当権の抹消実務でしばしば直面するトラブルと、その対処法の例をいくつか紹介します。

●抵当権者から高額な協力金を要求された

任意交渉の過程で、抵当権者(特に債権回収会社など)が「判子代」と称してお金を要求してくる場合があります。

例えば、債権者が「登記抹消に協力して欲しければ〇〇万円支払って欲しい」と持ちかけてくるケースです。

法的には時効で消滅した債権について支払う義務はありませんが、実務上早期解決のために一定額を支払って和解する例もあります。

特に不動産を早く売却したい事情がある場合、訴訟で争って時間をかけるよりもお金で解決した方が得策なこともあります。交渉の際は金額交渉も含め慎重に判断しましょう。納得できなければ無理に応じる必要はなく、その場合は訴訟で正攻法で抹消を目指すことになります。

●被担保債権の全容が不明

相続などで引き継いだ不動産だと、根抵当権設定当時に具体的にどんな借金があったのか情報が乏しい場合があります。債務者本人が故人で詳細が分からないときは、債権者側に記録が残っていないか問い合わせてみる手もあります。

実際、債権が債権回収会社に譲渡されていた事例では、弁護士からの照会に対し「古すぎて取引記録が残っていない」と回答されたこともあります。記録がなければ債権者も反論のしようがなく、時効消滅を受け入れやすくなります。

一方で、根抵当権の範囲内に複数の債権が含まれていた可能性も考慮しなければなりません。もし他に連帯保証や手形貸付など関連する債務があれば、それらも含めて整理する必要があります。不明点が多い場合は専門家に相談し、考え得るリスクを洗い出してもらうと安心です。

●複数の相続人の対応:

抵当権者や債務者が亡くなっており相続人が多数いる場合、協力を取り付けるのが困難なことがあります。

協力的な方と非協力的な方が混在するケースもあります。このような場合、一部の相続人だけを被告に訴えることも法理論上は可能ですが、判決の効力は当事者にしか及ばないため後々他の相続人から異議を唱えられるリスクがあります。

実務上は相続人全員を被告に含めてしまうのが現実的でしょう。

●時間と手間がかかる

古い根抵当権の抹消は、通常の担保抹消に比べて時間も手続も煩雑です。

売却の予定があるなら、買主を見つけてからではなく事前に抹消に着手しておくことが重要です。判決や供託による抹消はいずれも即日完了するものではなく、場合によっては数か月〜1年以上を要します。

相続人多数の場合、相手の所在調査に相当の期間がかかります。

不動産取引ではタイミングが命ですから、早め早めの対処を心がけましょう。

根抵当権の抹消登記請求の事例

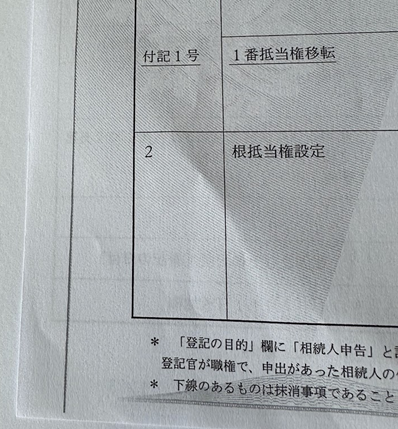

厚木市にお住まいの方から、過去に設定された根抵当権を抹消したいとの依頼がありました。

所有している不動産に法人名義の根抵当権が設定されていました。

法人の調査をしたところ、解散登記がされており、代表者は死亡という状態でした。

事前に司法書士に相談したうえで、

・別紙物件目録記載の不動産についてなされた別紙登記目録記載の根抵当権につき、訴状送達の日の2週間後の元本確定を登記原因として元本確定登記手続をせよ

・別紙物件目録記載の不動産についてなされた別紙登記目録記載の根抵当権につき、訴状送達の日の2週間後の確定債務不存在を登記原因として、抹消登記手続をせよ

との請求の趣旨で訴訟提起しました。

上記のとおり2段階の請求です。

被告は代表者不存在として、同時に特別代理人の選任申立をしています。予納金が10万円でした。

30年前に何らかの係争があったようなのですが、詳細は不明。

被担保債権の立証がされていないとして、確定債務不存在とされ、請求通りの判決が出て確定しています。

抵当権、根抵当権抹消のご相談(面談)は下のボタンよりお申し込みください。