FAQよくある質問

FAQ(よくある質問)

Q.相続放棄とは?

相続放棄とは、被相続人の財産を一切相続しない法的手続きです。

借金などの負債が多い場合に検討される選択肢ですが、プラスの財産も放棄することになります。

家庭裁判所での手続きが必要で、原則として相続開始を知ってから3ヶ月以内に行わなければなりません。

一度受理されると撤回できないため、慎重な判断が求められます。適切な相続放棄により、債務からの解放や相続トラブルの回避が可能になります。

この記事は、

- 被相続人に借金があり相続放棄を検討している相続人

- 亡くなった親や家族に借金があると通知が来た人

に役立つ内容です。

相続放棄とは?

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産について、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないようにする手続きです。

相続放棄を家庭裁判所で行うと、その人は初めから相続人ではなかったものとみなされます。

つまり、法律上は初めから相続に関与しなかった扱いになり、財産も負債も一切受け取らないことになります。

相続放棄と遺産相続との違い

一般的な遺産相続(何もしなければ行われる相続)では、相続人は被相続人の財産や借金などの権利義務を引き継ぎます。

一方、相続放棄をすると相続人の地位そのものを失うため、被相続人の借金なども原則引き継がずに済みます。

遺産分割協議の場などで「自分は遺産をもらわない」と意思表示すること(法的には「相続分の放棄」と呼ばれます)とは異なり、それだけでは法律上は相続人であることに変わりないため借金の返済義務は残ってしまいます。

これに対し、家庭裁判所で正式に行う相続放棄手続きでは、借金を含め一切の遺産を引き継がないことができる点が大きな違いです。

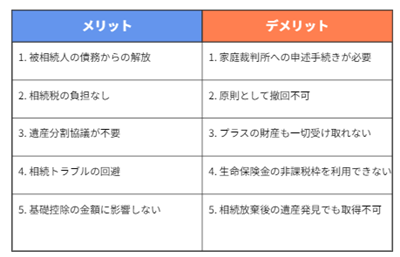

相続放棄のメリット・デメリット

相続放棄を選択する最大のメリットは、被相続人に借金などの債務があった場合でも、それらの返済義務から完全に解放されることです。

相続放棄によって借金の返済を免れられるだけでなく、相続税の負担も発生しません。なお、相続税では基礎控除で相続人の人数が関係しますが、1人が相続放棄をしても他の相続人の相続税の計算の際に基礎控除の金額が変更することはありません。

また、遺産を受け取らないため、他の相続人との遺産分割協議に参加する必要がなくなり、相続をめぐるトラブルを避けやすくなるという利点もあります。

一方で相続放棄には注意すべきデメリットもあります。

まず、相続放棄をするためには家庭裁判所への申述(もうし述べ)という正式な手続きを取る必要があり、手続きに手間がかかります。

いったん相続放棄が家庭裁判所に受理されると原則撤回はできず、後から「やっぱり相続したい」と翻意しても取り消すことはできません。

また、相続放棄をするとプラスの財産も含めて一切受け取れなくなるため、本来もらえるはずだった財産を放棄する損失があります。

さらに、相続放棄をしても自身が受取人として指定された生命保険は受け取れますが、この場合、みなし相続財産として相続税の対象になります。その際、相続人であれば使える生命保険金の非課税枠などの優遇は受けられなくなります。

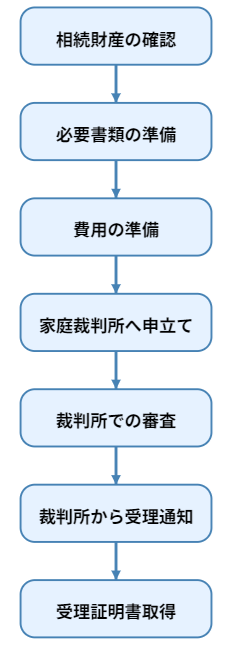

相続放棄の手続きの流れ

相続放棄の手続きは自分でも行うことが可能ですが、期限内に必要な書類を整えて漏れなく進める必要があります。

主な流れは以下のとおりです。

相続財産の確認

まず被相続人の財産状況を調査し、プラスの財産とマイナスの財産(借金等)を把握します。相続放棄すべきか判断するために重要なステップです。財産より借金が明らかに多い場合などは相続放棄を検討します。

必要書類の準備

相続放棄の申述に必要な書類を用意します。

具体的には、後述する戸籍謄本や住民票除票などを役所で取得し、家庭裁判所指定の「相続放棄申述書」という書類に必要事項を記入します(申述書の様式は家庭裁判所の窓口で入手できるほか、裁判所のウェブサイトからダウンロードも可能です)。

費用の準備

申述には収入印紙800円分(申述人1人あたり)を申述書に貼付する必要があります。

また、裁判所からの連絡用の郵便切手も別途用意します(切手代は裁判所ごとに異なります)。

家庭裁判所へ申立て

書類と費用の準備が整ったら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述書類一式を提出します。提出方法は、家庭裁判所の窓口へ持参するか郵送でも構いません。

申述書に必要書類と収入印紙・切手を添えて提出すれば、形式上の申立て手続きは完了です。

裁判所での審査・通知

家庭裁判所に申述が受理されると、裁判所から後日「相続放棄申述受理通知書」等の通知が届きます。

場合によっては、裁判所から補足確認の問い合わせや照会書が送られてくることがありますが、その際は指示に従い回答書を提出します。

死亡や先順位相続人の放棄という客観的な年月日から3ヶ月が過ぎている場合には、照会などがされることが多いです。

特に問題がなければ相続放棄は受理され、法律上その相続について放棄が確定します。

必要に応じて、後日「相続放棄申述受理証明書」を家庭裁判所から発行してもらうことも可能です(金融機関や債権者に相続放棄した事実を証明する書面です)。

相続放棄申立てを行う裁判所

相続放棄の申立先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

都道府県内でも家庭裁判所には支部があるので、そこを確認することになります。

例えば、被相続人が横浜市で亡くなった場合は横浜家庭裁判所、秦野市で亡くなった場合には横浜家庭裁判所小田原支部に申立てを行います。

自分の住所地ではない点に注意しましょう。また、遠方で直接行くのが難しい場合は郵送で申立てを行うこともできます。

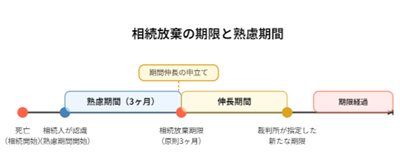

相続放棄の期限について

相続放棄には法律で定められた期限(期間制限)があります。

原則として、相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に行わなければなりません。

一般的には、被相続人が亡くなった事実を知り、自分が相続人になったと認識した時から数えて3ヶ月以内という意味です。この3ヶ月は「熟慮期間」とも呼ばれ、相続人が財産内容を調査し相続するか放棄するかを判断するための猶予期間とされています。

ただし、3ヶ月という期間内にすべての判断や手続きを終えるのが難しい場合は、期限内に家庭裁判所に申し立てることで期間を延長(伸長)してもらうことが可能です。

例えば、遺産の調査に時間がかかっている場合や、相続人間で対応を協議していて期間内に結論が出ない場合には、家庭裁判所に「相続放棄(または承認)の期間伸長申立て」を行い、期限を延ばすことができます。

延長が認められれば、裁判所が指定した新たな期限まで熟慮期間が延長されます。

期限を過ぎた場合の対応策

万一、3ヶ月の期限を過ぎてしまった場合、原則として相続放棄は認められなくなります(期限を過ぎると法律上は相続を承認したとみなされます)。

しかし、例外的に「特別な事情」がある場合には、期限後でも相続放棄が受理されるケースがあります。

例えば、被相続人に財産が全く無いと信じていて相続放棄の手続きをせずにいたところ、後になって多額の借金が判明したような場合です。

このように相続財産が存在しないと信じたことについて相当な理由がある場合には、その事実(借金の存在など)を認識してから3ヶ月以内に相続放棄の申述をすれば、期限を過ぎていても家庭裁判所が相続放棄を受理してくれる可能性があります。

実際に期限後の相続放棄を認めてもらうためには、家庭裁判所に事情を詳述した上申書を提出したり、借金の督促状を証拠として提出するなど慎重な対応が必要になりますので、専門家(弁護士など)に相談するとよいでしょう。

基本的には期限を過ぎないよう早めに手続きを行うことが重要です。

相続放棄の必要書類

相続放棄の申述を行う際には、いくつかの書類を揃えて家庭裁判所に提出する必要があります。

主な必要書類は以下のとおりです。

相続放棄申述書:相続放棄を申請するための書式です。

家庭裁判所で入手できるほか、裁判所の公式サイトからダウンロードできます。申述人(相続放棄をする人)の氏名や被相続人との続柄、被相続人の死亡日など必要事項を記入します。

被相続人の住民票除票または戸籍附票:被相続人の最後の住所が記載された書類です。

住民票除票は被相続人が死亡等で除票された住民票、戸籍附票は本籍のある戸籍に紐づく住所履歴が記載された書類です。被相続人の死亡時の市区町村役場で取得できます。

申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本:相続放棄をする人自身の戸籍謄本です。被相続人との身分関係(続柄)を証明するために提出します。申述人の現在の本籍地の市区町村役場で取得します。

被相続人の戸籍謄本(死亡の記載があるもの):第二順位以降の親や兄弟姉妹という立場の場合、被相続人の子がいないか、全員が相続放棄していることを示す必要があります。

被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本です。被相続人が亡くなった事実と相続人の関係性を証明するほか、他に子がいないなどの示すために必要です。被相続人の本籍地の市区町村役場で取得します。

また、申述人が被相続人の孫にあたる場合には、被相続人の子(申述人の親)の死亡の記載がある戸籍謄本が必要になるなど、自分につながる戸籍謄本が必要になります。

戸籍関係のコピー提出

戸籍関係については、従前は原本を提出する必要がありましたが、家庭裁判所の審判手続では写しでも良くなっていますので、コピー提出でもできる可能性が高いです。

他の手続きで戸籍謄本等を使う場合には、原本を残し、コピーを提出すると便利です。

ただし、個別の事情により、原本提出を求められることもあるとされています。

ここでいうコピーは、コピー機での等倍コピー、原本と同じ枚数で順番も同じように綴じたものとされます。撮影した画像からの印刷は不可とされています。

一度、原本を提出すると、コピーへの差替はできません。

なお、人事訴訟では原本提出が必要です。

https://www.courts.go.jp/nara/vc-files/nara/file/r5/kosekitouhonyokuarusitumon.pdf

よくある質問(Q&A)

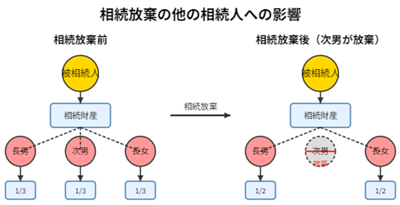

Q: 相続放棄をした場合、他の相続人に影響はありますか?

A: はい、相続放棄をすると放棄した人は初めから相続人ではなかった扱いになるため、相続人の構成や各人の取り分に変動があります。

まず、相続放棄した人が受け取るはずだった遺産は、残った他の相続人がその分を受け取ることになります(同順位の相続人がいればその人たちで按分し、放棄者が一人だけ子供だった場合などは次順位の親や兄弟姉妹が新たに相続人となります)。

例えば、子供の一人が相続放棄をすれば、他の子供や配偶者が遺産を相続します。子供全員が放棄した場合には次の順位である被相続人の親(直系尊属)に相続権が移ります。

注意点として、相続放棄をした人の子どもが代わりに相続する「代襲相続」は発生しません。

つまり、仮に親が祖父の相続を放棄しても、その子(孫)が代わりに相続人になることはなく、財産は他の相続人や次の血族に移ることになります。

相続放棄をする際は、他の相続人に連絡しておくと、後で戸惑いがが生じず円滑でしょう。

次順位の法定相続人は、前の順位の法定相続人が相続放棄してから3ヶ月を過ぎると、「相続開始を知ったとき」の時期について照会されることが増えますので、連絡を取るような関係であれば、相続放棄の順位が移ったことを伝えてあげると良いでしょう。

Q: 途中で相続放棄を撤回できるか?

A: 原則として、一度正式に相続放棄が受理されると途中で撤回(取り消し)することはできません。

民法919条により、相続放棄の撤回は認められておらず、「やっぱり放棄をやめたい」と思っても撤回は不可能です。ただし、極めて例外的に取消しが認められるケースがあります。

例えば、詐欺や脅迫によってやむを得ず相続放棄の手続きをしてしまった場合や、自分に判断能力がない状態で手続きを行ったような場合には、後から相続放棄の無効を主張できる可能性があります。

しかし、これらは容易に認められるものではなく、基本的には相続放棄の決定は覆せないと考えて準備すべきです。

そのため、相続放棄の手続きを取る際には慎重に検討し、疑問があれば事前に専門家に相談することをおすすめします。

Q: 相続放棄をしても支払い義務が残るケースはあるか?

A: 相続放棄をすれば被相続人の借金など債務は相続しないため、原則としてそれらの返済義務から解放されます。

しかし、相続放棄をしても「自分自身の債務」である場合は支払い義務が残ります。典型的な例は連帯保証人になっていた場合です。たとえば被相続人の借入れの連帯保証人が相続人だった場合、その人が相続放棄をしても連帯保証人としての債務(保証責任)は消えないため、引き続き借金の返済義務を負います。

これは連帯保証人としての義務が、相続とは別に本人固有の債務であるためです。

同様に、相続人自身が被相続人の借金の共同債務者であったようなケースでも、相続放棄によって自分の債務まで免れることはできません。

また、相続放棄によって被相続人の税金や未払いの公共料金等も法的には引き継がなくなりますが、相続人自身にその契約上の地位があれば別問題となります。

しかし、一般的な範囲で、被相続人固有の借金・債務は相続放棄すれば一切支払う必要はありません。 心配なケースがある場合は専門家に相談し、自分に残る責任がないか確認すると安心です。

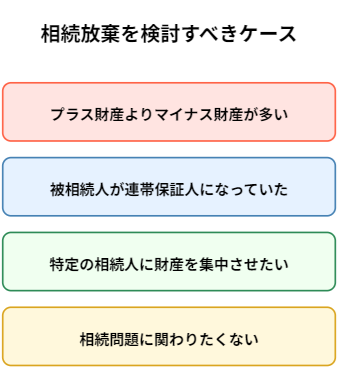

相続放棄を検討すべきケース

相続放棄は以下のようなケースで検討する価値があります。

・プラス財産よりマイナス財産が明らかに多い場合

被相続人の借金や負債が、預貯金や不動産などのプラス財産を上回る場合、相続放棄をすることで負債を引き継がなくて済みます。これは相続放棄の最も一般的な理由です。

・被相続人が連帯保証人になっていた場合

被相続人が他者の借金の連帯保証人になっており、将来的に高額な保証債務を負うリスクがある場合は、相続放棄を検討する価値があります。

・特定の相続人に財産を集中させたい場合

事業承継などの理由で、特定の相続人にすべての財産を引き継がせたい場合、他の相続人が相続放棄をすることで、財産を集中させることができます。

・相続問題に関わりたくない場合

相続人間でのトラブルを避けたい、あるいは相続に関する手続きや管理の手間を省きたい場合にも、相続放棄は選択肢の一つとなります。

全員が相続放棄した場合の管理義務

相続人全員が相続放棄をした場合で、自分の手元に財産が残っている場合は注意が必要です。

この場合、占有者に管理義務が課される可能性があります。

民法940条では、次の記載があります。

「相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。」

この義務から免れるには、家庭裁判所で「相続財産清算人」等を選任する必要があり、予納金が必要になることもあります。

預貯金通帳程度の管理であればさほど問題になりませんが、動産や自動車などを占有してしまっていると、その後の対応に苦慮することも多いです。

相続放棄に関する重要な注意点

相続放棄を検討する際には、以下の点に注意する必要があります。

生前の相続放棄はできない

被相続人が生存中に相続放棄をすることはできません。たとえ生前に相続放棄する旨の念書や契約書を作成していたとしても、法的効力はありません。相続放棄は被相続人の死亡後に行う必要があります。

相続放棄前の遺産処分は禁止

相続放棄を申し立てる前に遺産を使ったり、処分したりすると、「単純承認」したとみなされ、相続放棄ができなくなります。相続放棄を検討している場合は、遺産に一切手を触れないようにしましょう。

弁護士に相続放棄を依頼するメリット

相続放棄は自分で手続きを進めることも可能ですが、弁護士に依頼するメリットもあります。

弁護士に相談することで、相続放棄が本当に最善の選択なのか、他の選択肢(限定承認など)も含めて専門的なアドバイスを受けることができます。

また、相続放棄申述書の作成や、戸籍謄本などの必要書類の収集を弁護士に依頼することができます。特に、兄弟姉妹の相続放棄などでは、戸籍謄本等の収集は、記載内容を読み解きながら取得する必要があり、専門知識がない場合は時間と労力がかかります。家庭裁判所に提出した後、戸籍のつながりが抜けていると指摘されることもありえます。

弁護士に相続放棄を依頼した場合、債権者対応も任せることができます。銀行や消費者金融からの借入れなどがある場合、相続放棄前に受任通知を送ってもらったり、受理後に通知してもらうこともできるでしょう。

また、相続放棄は原則として3ヶ月以内に行わなければなりませんが、弁護士に依頼することで、期間を過ぎていても相続放棄が認められる可能性が高まることがあります。事情を説明した報告書を添付したり、場合によっては意見書を提出するなどして受理される確率を高めます。

ご相談をご希望の場合には、お電話または相談予約フォームよりご連絡ください。

相続放棄についての法律相談(面談)は以下のボタンよりお申し込みできます。