FAQよくある質問

FAQ(よくある質問)

Q.風俗・キャバクラの退職問題とは?

風俗業やキャバクラで働く女性が円満に退職するためには、正しい法律知識が欠かせません。

「違約金」「罰金」という脅しや、退職後も残る写真の問題など、多くの不安を抱えがちです。

本記事では、契約形態の違いによる影響から、違法な罰金請求への対処法、退職の伝え方、そして写真削除の請求方法まで、安心して一歩を踏み出すための法的知識を丁寧に解説します。

この記事は、

- やめたいと考えている風俗業界・キャバクラで働く女性

- 風俗業界・キャバクラで働く女性の家族

に役立つ内容です。

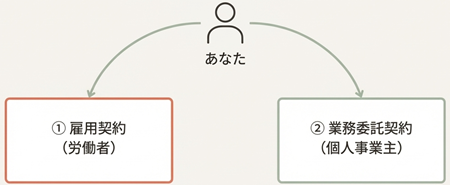

風俗店との雇用契約、業務委託契約

まず、自分がお店とどのような契約関係にあるかを確認しましょう。

理論的には、大きく分けて、

「雇用契約(社員・アルバイトとして働く形)」と「業務委託契約(個人事業主・フリーランスとして働く形)」の2種類があります。

実は、この契約形態の違いによって適用される法律や受けられる保護が変わり、退職のしやすさや手続きにも影響します。

一般的には、風俗嬢側は、雇用契約だと主張、店舗側は業務委託だと主張し、意見が対立することが多いです。

そもそも明確な契約書が作成されることが少ない業界で、どちらの契約であるかは、働き方の実態などから判断されることになるでしょう。

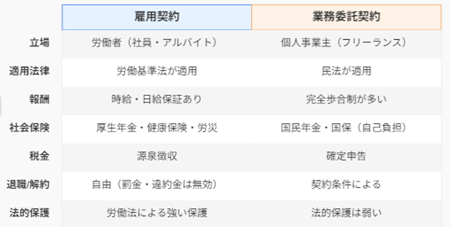

雇用契約での退職

いわゆる労働者としてお店に雇われている状態です。

雇用契約の場合、労働基準法など労働関係法規が適用され、お店(使用者)は最低賃金や残業代の支払い、社会保険の加入(条件を満たせば厚生年金・健康保険)など、法律で定められた義務を負います。

例えば、時給や日給が保証され、働いた分の給料は全額支払われる権利があります。

また、労働契約である以上、事前に罰金や違約金を科すような契約は無効となります。一方で従業員には就業規則の遵守義務などがあります。

業務委託契約での契約解消

形式上はお店に雇われておらず、自分が個人事業主(フリーランス)としてお店と契約している形です。

お店は「場所(箱)を提供しているだけで、接客は個人営業」といった建前で契約を結ぶことがあり、ホステスさんや風俗嬢を請負契約・業務委託契約として扱うケースも多く見られます。

この場合、原則として労働基準法は適用されず、労働法による保護(最低賃金や残業代、解雇制限など)は受けられません。

報酬は完全歩合(売上に応じた取り分)という形で支払われ、税金も源泉徴収ではなく自分で確定申告する形になります。

社会保険も事業主自身の国民年金・国民健康保険に任され、お店側は関与しません。要するにフリーランスとして独立して働く分、従業員より法的保護は弱い立場になります。

雇用契約か業務委託かの判断

しかし、注意が必要なのは、「雇用契約」か「業務委託契約」かというのは契約書のタイトルだけで決まるものではないということです。

風俗店やキャバクラでは形式上は業務委託契約にしていても、実態としてお店から指示命令を受けて働いているケースが多々あります。

例えば、出勤時間が決められていてタイムカードを押す、遅刻や欠勤には罰金が科される、接客内容にお店の指示がある、といった場合は、形式がどうであれ実質は「雇用契約(労働者)」と認められる可能性が高いのです。

実際に、新宿・歌舞伎町のホストクラブの裁判例でも、契約上は業務委託とされ歩合給だったホストについて、タイムカード管理や罰金制度などからお店の指揮監督下にある労働者であると判断したものがあります。

契約形態の違いがもたらす影響として、雇用契約であれば労働者として強い法的保護を受けられる反面、お店のルール(就業規則など)にも従う義務があります。

一方、業務委託契約であればお店とは対等な立場で、本来自由な働き方ができるはずですが、その代わり労働法の最低保障はなく自己責任の部分が大きくなります。

例えば、業務中にケガをしても労災保険が適用されなかったり、急に契約を打ち切られても解雇権濫用法理(不当解雇の制限)が直接には適用されなかったりします。

要するに、「雇用」か「業務委託」かで退職手続きやトラブル対応のルールも変わるので、まずは自身の契約形態を正確に把握することが大切です。

ただし繰り返しになりますが、「業務委託だから労働法は関係ない」とお店が主張しても、実態次第では労働者として扱われます。その場合は労働法による保護(後述のように罰金の禁止など)が及びますので、契約書の表現に惑わされず、自分の働き方の実情に即して主張しましょう。

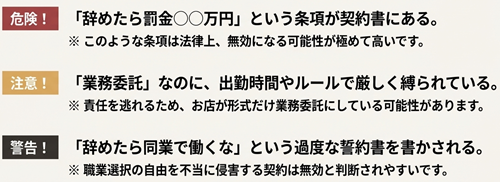

問題店舗のポイント

風俗店やキャバクラで働く中で、契約内容やお店の対応から「これはおかしいぞ」「そろそろ辞めた方が良いかも」と判断すべきポイントがあります。

契約書を交わしていれば、一度内容を見直してみましょう。

もし「◯ヶ月以内に辞めたら違約金◯◯万円」などといった罰金・違約金条項がある場合は要注意です。

それは法律上ほとんど効力がなく、違法または無効となる可能性が高い条項です。そのような条項を平気で入れているお店は法令遵守の意識が低く、従業員を守る気がない可能性があります。

「業務委託」といいつつ実態が労働者扱いの場合も問題です。

本来フリーランスであれば時間や働き方は自由なはずです。それにもかかわらず出勤日時が厳格に指定され、遅刻すると罰金、ノルマ未達成で減給など、実質的にお店の従業員と変わらない扱いを受けている場合、それはお店が責任を逃れるために形式だけ業務委託にしている可能性があります。

このような場合、労働基準法16条の罰金禁止など本来適用されるべき労働法規が守られていない違法な状態になりがちです。

「業務委託だから文句を言えない」と我慢する必要はありませんし、むしろそのような環境は早めに抜け出した方が良いでしょう。

契約時に「退職後◯ヶ月は同業他社で働かない」といった誓約書を書かされた場合も注意です。

一般に、退職後の競業避止義務(同業で働くことを制限する契約)は、労働者の職業選択の自由(憲法22条)を侵害するため、必要最低限の合理的な範囲でない限り無効とされています。

風俗業界で働く女性に退職後半年も一年も他店で働くなというのは過度な制約であり、裁判例でも容易には認められません。こうした条項がある場合、お店が従業員を法的に縛り付けようとしている証拠ですので、不安であれば退職を視野に入れて然るべきです。

以上のような契約内容や待遇の「赤信号」が見えたら、「辞めたい」という気持ちを前向きに捉えたほうが良いでしょう。

退職での罰金請求の問題点

「辞めたい」と伝えた途端、お店から「違約金を払え」「〇〇万円の損害賠償だ」と言われたらどうしよう…。

風俗業界では実際にこうした脅し文句が飛び出すケースがあります。

しかし、退職しようとする労働者に違約金や罰金を科すことは、法律で明確に禁じられています。

労働基準法第16条は「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならない」と規定しています。

簡単にいえば、雇用契約では「会社を辞める場合に○万円の罰金」等とあらかじめ取り決めること自体が違法なのです。

これは賠償予定の禁止と呼ばれ、もし会社がお店がこの規定に反すると刑事罰に処せられることもあります。

したがって、契約書にどんなに「退職時は違約金〇円」などと書いてあっても法的には無効ですし、店側がそれを理由にお金を請求することはできません。

例えば、「辞めるなら罰金100万円払え」と言われても、支払う法的義務はありません。

労働者側が気にせず退職してしまえば、店側は違法な請求をし続けることはできない、というのが実際のところです。

仮に、店側が本気で請求を考え相手が拒絶している場合には、民事裁判を起こすしかなくなります。しかし、裁判など起こしてきても、労働基準法16条違反の取り決めは無効とされているため、店側の主張はかなり厳しいでしょう。

むしろ、裁判所で不利な判断がされた場合、現在の従業員への影響も大きいです。

また、お店が退職者に対しよく使う手口として「最後の給料から罰金を差し引いてしまう」というものがあります。

しかし、これも違法です。労働基準法24条では、賃金は全額を労働者に支払わなければならず、労働者の同意なく勝手に控除することを禁じています。

つまり、勝手にペナルティの名目で給料天引きすることも許されません。

もし「罰金を差し引いたから残りの給料はゼロだ」などと言われた場合でも、本来は全額支払う義務がお店にあることを覚えておきましょう。

中には業務委託契約の場合で「契約途中で辞めるのは債務不履行だから損害賠償だ」と言われるケースも考えられます。

しかし、業務委託であってもフリーランスは対等な立場ですから、基本的にはいつでも契約を終了できます。

仮に損害があるというならお店が立証しなければなりませんが、実際問題、辞めた人に売上減の責任を負わせることは困難です。

たとえば、消費者契約法などの観点から見ても、平均的な損害を超えるような過大な違約金条項は無効と判断される可能性が高いです。消費者契約かは微妙ですが、適用の可能性はゼロではないでしょう。

さらに、風俗店によっては「辞めるなんて言うなら親や職場にバラすぞ」と人格に関わる脅しをかけてくる悪質なケースもあります。

もちろん、こうした脅迫まがいの行為も違法です。

労働基準法第5条は「使用者は暴行・脅迫・監禁その他精神または身体の自由を不当に拘束する手段によって労働者の意思に反して労働を強制してはならない」と定めています。

退職の意思を示した労働者に対し、恐怖を与えて思い止まらせようとするのは強制労働の禁止規定に反する違法行為です。場合によっては刑法上の脅迫罪や強要罪にもなりえます。

以上のように、退職しようとする人に違約金や罰金を科すこと自体が法律違反であり、店側に正当な権利はありません。もし「辞めさせない」「損害を払え」と言われても、決して泣き寝入りする必要はないのです。

現に、「違約金を払え」「罰金だ」と脅された風俗嬢・キャバ嬢の方が弁護士に相談して解決した例は多数あります。弁護士が介入すれば店側の要求の違法性を指摘し交渉してくれますし、労働基準監督署に告発すると伝えるだけでもお店が態度を軟化させるケースがほとんどです。

店側としては、裁判所などの役所が入り、雇用契約だと認定されたりしたら、経営への影響は極めて大きいため、一人の従業員の退職に関し、そこまでリスクを負えないことが多いです。

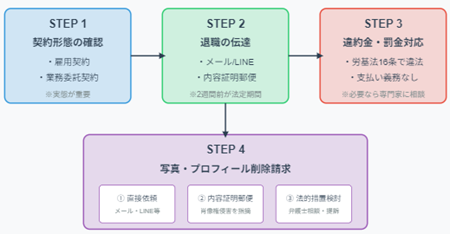

退職を伝える際の注意点と連絡文

退職の意思を固めたら、お店への伝え方も重要です。

円満に辞めるためには、適切な方法で退職の意思を伝え、必要な手続きを踏むことが望ましいです。ここでは、メールやLINEで連絡する場合の注意点と文例、そして正式な内容証明郵便で通知する場合について解説します。

退職の意思表示とタイミング

法律上のルールとして、雇用契約で期間の定めがない場合(正社員や期間の定めのないアルバイトなど)は、退職の意思表示をしてから原則2週間経てば退職できます(民法627条)。

仮に就業規則や契約書に「1ヶ月前までに申し出」と書かれていても、法律上は2週間で足ります。

また、期間の定めのある雇用契約(例えば○ヶ月契約のアルバイトなど)の場合でも、やむを得ない事由があるときは直ちに契約を解除(途中退職)することが可能です(民法628条)。

やむを得ない事由とは、怪我や病気、家庭の事情など本人の責に帰さない重大な理由のことです。

風俗のお仕事は心身の負担も大きいですから、「体調を崩して続けられない」も立派なやむを得ない事由になりえます。実際に、退職で揉めている場合、体調を崩してしまっていることも多いです。

なお、雇用契約と認められる場合には、勤務期間や出勤状況によっては有給制度や労災などの制度の対象にもなるはずです。

業務委託契約の場合も、まず契約書の解約条項を確認しましょう。

特に定めがなければ民法上はいつでも解除できるとされます(委任契約であれば民法651条、請負契約であれば民法642条但書で相当の理由があれば契約解除可など)。

フリーランスであれば本来「辞めたいときに辞める」ことが原則自由ですので、過度に心配しすぎる必要はありません。

ただし、業務の引継ぎなど契約上の義務がある場合は適切に対応しましょう。

退職の伝え方と連絡手段

直接会って伝えるのが原則ですが、風俗店の場合はマネージャーや店長とシフトが合わないこともありますし、言い出しにくいことも多いでしょう。

メールやLINEで退職の意思を伝えても法的に有効ですし、記録が残る分、後日のトラブル防止にもなります。

風俗業界では、バックレ(無断退職)も多いですが、お店側への迷惑もあるため、メールやLINEで辞めることを伝えておいた方が良いでしょう。

LINE・メールで伝える場合、できればお店の責任者(店長やオーナーなど)宛てに送ります。

件名や冒頭で「退職のご連絡」などと分かるようにしましょう。

送信後は既読や返信など記録を保存しておきましょう。既読スルーされた場合には、内容証明郵便で改めて送ることも選択肢となります。

証拠を強固に残したい場合は内容証明郵便で退職届を送る方法もあります。

文章は形式ばったものになりますが、「私こと〇〇は、◯年◯月◯日をもって貴店を退職いたします。」というシンプルな文面で構いません。

労働基準法や民法◯◯条に基づき…などと難しく書かなくても、退職の意思表示が相手に到達すれば法律上効果が生じます。

内容証明は郵便局で文面を証明してもらうもので、後日「言った言わない」の争いを防げます。

バックレ(無断退職)はNG?

精神的にもう耐えられず飛んでしまいたい気持ちになるかもしれません。

しかし、バックレはおすすめできません。なぜなら、お店側に迷惑がかるとか道義的な問題だけでなく、バックレたことで逆にお店側が慌ててあなたに連絡を取りまくったり、自宅や実家に来たりと騒ぎになる可能性があるからです。

少しでもトラブルを減らすには、「辞めます」という意思はやはり伝えておいた方が安全です。

法律的には、たとえ無断で辞めても2週間経過すれば雇用契約は終了しています。ただ、在籍確認の問い合わせが来たりすることもあり得ますので、穏便に済ませるに越したことはありません。

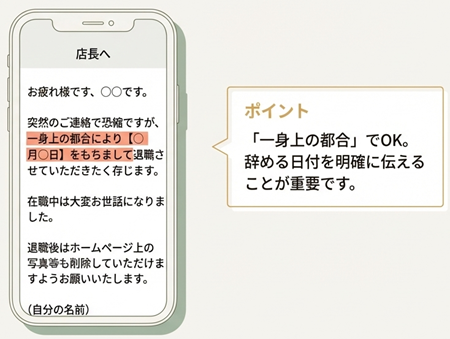

退職連絡の文例(メール・LINEの場合)

退職の文例としてよくあるのは、次のようなものです(ポイントを押さえていればAIに作成してもらっても良いでしょう)。

店長へ お疲れ様です、○○(自分の源氏名)です。突然のご連絡で恐縮ですが、一身上の都合により今月○○日をもちまして退職させていただきたく存じます。

最近、体調がすぐれず勤務を続けることが難しくなってしまいました。(※具体的な理由は簡潔でOKです。「家庭の事情で」「進学のため」等でも大丈夫です。)

急なお話となりご迷惑をおかけして申し訳ありません。最後の出勤日は○月○日を予定しております。

在職中は大変お世話になりました。退職後はホームページ上の写真やプロフィールも削除していただけますようお願いいたします。

短い間でしたが本当にありがとうございました。 (自分の氏名または源氏名)

(○年○月○日)

ポイントは、辞める日付を明確に伝えることと、可能であればお礼やお詫びの言葉を添えることです。「一身上の都合で」「体調不良のため」などオブラートに包んだ表現で構いませんので、退職理由も書いておくと角が立ちにくいでしょう。

上の例文では念のため写真削除のお願いも入れました。言いにくい場合は退職連絡とは別途で伝えても良いですが、残ってしまうと困る旨は記録に残る形で伝えておくと安心です。

退職届の提出と書式

メールやLINEで伝えた後、「退職届(書面)を出してください」と言われることもあります。

法律上、口頭やメールでの意思表示だけでも退職は有効ですが、会社側(お店側)が形式的に書面を欲しがる場合もあります。その際は、あらためて退職届を提出しても良いでしょう。

退職届には「私儀、○○の理由により○月○日をもって退職いたします。○年○月○日 氏名」という簡単な書式で構いません。内容証明で送る場合はこの文面をそのまま送る形になります。

なお、退職届を書いたからといって撤回できなくなるわけではありません(会社が同意すれば撤回も可能です)が、基本的には一度出したら覆さない覚悟で提出しましょう。

また、お店側が退職届の提出を拒んできたり受け取りを渋る場合も考えられます。

しかし退職の意思表示は一方的にできるものですので、相手が受け取らなくても2週間経てば退職は成立します。内容証明郵便で送れば「受け取っていない」という言い逃れもできませんので、相手の了承の有無にかかわらず退職できることも覚えておきましょう。

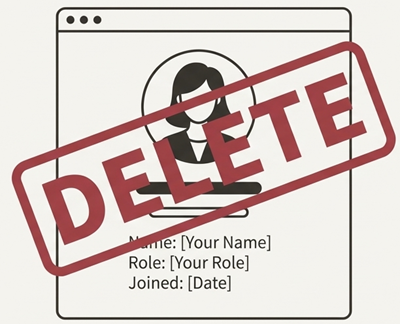

ウェブ上の写真・プロフィール削除請求

「お店は辞められたけど、ホームページに自分の顔写真やプロフィールが残ったまま…」

これも風俗業・水商売特有の心配事としてよく相談があります。

実際、風俗店を退職した後もHP上に在籍中の写真や情報が消えないケースがしばしばあります。

お店側としては、在籍女性が多いように見せたい、サイトの更新を怠っている、といった事情があるようですが、辞めた人の写真を使い続けることは明確に違法行為です。

法律的には、自分の顔写真やプロフィールは肖像権やプライバシー権によって保護されています。

肖像権とは、無断で自分の写真を公表されたり利用されたりしない人格的権利の一つです。風俗店に勤めている間は営業上、自分の写真や情報を掲載することに同意していたとしても、退職後までその掲載に同意していると考えるのは通常無理があります。

退職後に本人が掲載を望まないのであれば、それ以上の掲載は肖像権侵害となり得ます。

ましてや、辞めたのに在籍中と誤解されるような状況は本人の今後の生活に支障を来しかねず、到底看過できません。

したがって、退店後は速やかに写真やプロフィールを削除してもらう法的権利があるといえるでしょう。

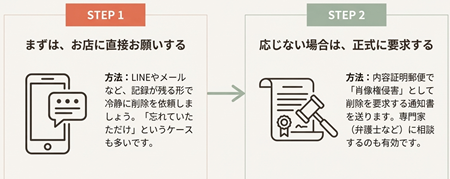

退職後も写真が残ってしまっている場合、以下のようなステップで対処しましょう。

まずはお店に直接依頼する

自分の在籍が既にないことを確認した上で、店長やWEB担当者に「写真とプロフィールを削除してください」と伝えます。

口頭でも構いませんが、後々の証拠のためにLINEやメールなど記録が残る形で依頼するのが望ましいです。

「忙しくて忘れていた」という場合もあるので、まずは冷静に依頼してみましょう。連絡があった人の写真だけ消しているというお店もあります。

内容証明郵便で正式に要求する

店がのらりくらり削除に応じない場合、弁護士に相談して内容証明郵便で削除要求の通知書を送付してもらう方法があります。

通知書には「貴店は既に退店した本人の写真を掲載し続けており、これは肖像権侵害であり違法です。○日以内に削除しない場合は法的措置を講じます」といった内容を盛り込みます。

お店側でも、写真を使い続けられる法的な根拠がないことは理解しているので、専門家からの通知があれば対応するというところもあるのです。

法的措置・損害賠償請求も検討

それでも万一お店が写真を下げない場合は、裁判所に掲載差止めの仮処分を申し立てたり、損害賠償請求訴訟を起こすことも考えられます。

ただし、そこまで発展するケースは稀で、ほとんどは内容証明の警告で解決します。お店側も掲載に法的根拠がないことはわかっているからです。警告で削除されない場合には、お店側に何らかの事情があることが多いです。

ご相談をご希望の場合には、お電話または相談予約フォームよりご連絡ください。

退職についての法律相談(面談)は以下のボタンよりお申し込みできます。