FAQよくある質問

FAQ(よくある質問)

Q.認知症患者の結婚は無効?

婚姻とは単なる書面上の手続きではなく、二人の人間が「社会通念上、夫婦として生きていく」という意志をもって成立するものです。しかし、もし一方に認知症などの症状があり、その意思が曖昧であった場合、その婚姻は有効といえるのでしょうか?

今回紹介する事例は、まさにその「婚姻の意思能力」が争点となった判決であり、特に高齢者や認知症患者の増加が進む現代社会において、大変示唆に富むものです。

この記事は、

- 認知症患者の家族や介護関係者で婚姻問題に直面している方

- 高齢親族が結婚して悩んでいる人

に役立つ内容です。

事案の概要

本件は、ある高齢男性Aとその婚姻相手Y2との間で行われた婚姻届が、有効かどうかを巡る争いです。

控訴人XはAの弟であり、Aが若年性認知症により婚姻に必要な意思能力を欠いていたこと、またY2と婚姻する真意がなかったことを理由に婚姻の無効を主張しました。

一方、被控訴人Y1(Aの後見人)とY2は、Aには婚姻の意義を理解するだけの意思能力があり、婚姻意思も確かに存在していたと主張しました。

症状と当事者の主張

Aの病状:

Aは平成25年10月にアルツハイマー型認知症と診断され、

平成26年3月にはアルツハイマー病等が疑われるとされました。

平成27年から平成28年にかけて認知症が急速に進行し、特に失語症状が顕著でした。

複数の医師がAの「失語症状」の進行を指摘しており、検査結果の低さは「失語症状の影響により検査者とAとの間で十分な意思疎通が図れなかったことによる可能性」が否定できないと判断されました。

主治医の意見として、「スクリーニングテストの得点としては高度認知症に相当するが、失算、失書、失語、空間認知の障害が当初から目立っているケースであり、全般的な判断力として、完全に失われているわけではない」、「自らの意思を表出するにあたっては、質問の内容を細分化あるいは選択肢を用意し、不安や緊張が低減されるような環境において、十分な時間と励ましが与えられるといった条件が必要であった」と述べられています。

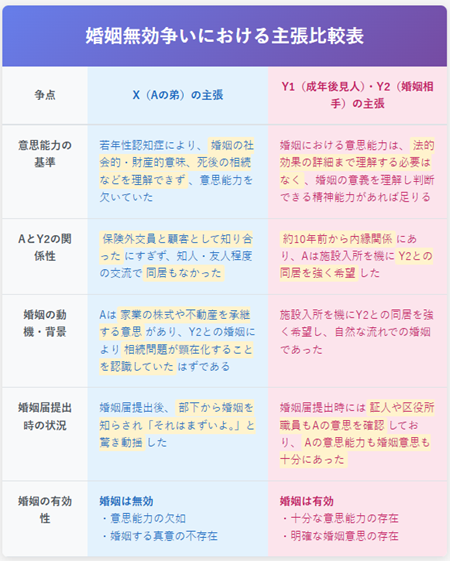

Xの主張:

Aは若年性認知症により、婚姻の社会的・財産的意味、死後の相続などを理解できず、意思能力を欠いていた。

AとY2は保険外交員と顧客として知り合ったにすぎず、知人・友人程度の交流で同居もなかった。

Aは家業の株式や不動産を承継する意思があり、Y2との婚姻により相続問題が顕在化することを認識していたはずである。

Aは婚姻届提出後、部下から婚姻を知らされ「それはまずいよ。」と驚き動揺した。

Y1(Aの成年後見人)およびY2の主張:

婚姻における意思能力は、その法的効果の詳細まで理解する必要はなく、婚姻の意義を理解し判断できる精神能力があれば足りる。

AとY2は約10年前から内縁関係にあり、Aは施設入所を機にY2との同居を強く希望した。

婚姻届提出時には証人や区役所職員もAの意思を確認しており、Aの意思能力も婚姻意思も十分にあった。

東京高裁判決の要点

家庭裁判所は、意思能力があったとして婚姻は有効と判断。

Xが不服申立てをしました。

東京高等裁判所令和3年4月27日判決は、次のように判示しました。

婚姻意思とは、社会通念上夫婦とみられる関係を形成しようとする意思をいう。そして、婚姻のための意思能力があるといえるには、同居、協力扶助、相続といった婚姻の基本的効果を理解する程度の能力が必要だが、その法的効果の詳細まで理解することは要しない。

「婚姻のための意思能力があるといえるためには、同居、協力扶助、相続といった婚姻の基本的な効果を理解する程度の能力は必要といえるが、その法的効果の詳細まで理解する能力を要するものではないものと解される。」

つまり、法律用語や手続きの細部までは理解できなくても、夫婦として一緒に暮らし支え合うという社会的な意味を理解していれば、婚姻の意思能力は認められるという判断です。

これは最高裁昭和44年10月31日判決の「当事者間に真に社会観念上夫婦であると認められる関係の設定を欲する効果意思を有しない場合」という判示内容に沿うものとされています。

判決が認定した具体的事実

Aは婚姻当時、アルツハイマー型認知症を患っていましたが、以下のような事情から、裁判所は「意思能力があった」と判断しました。

約10年来の交際関係があり、指輪の贈与、旅行、入院時の付き添い、病院受診時の妻としての同行など、親密な関係を示すエピソードが多数認定されています。

介護施設への入所前後も、AはY2宅への外泊を希望し続けていた

婚姻届の提出にあたっては証人もおり、意思確認も行われていた

医師の診断では、失語症の進行はあるが、環境によって安定した意思表示は可能との見解が示された

A自身がY2との生活を望んでいたことが複数の証言から明らかになっていた

Y2との会話場面のビデオ映像では、Aの言葉は少ないものの、質問に対する回答が的確にされていることが認められ、結婚に関する質問に「はい。」「良かったです。」と答えている

特に印象的なのは、Aが介護施設に入所後も週末の外泊を望んだ背景には、X夫妻との関係にストレスを感じ、「Y2と一緒にいると落ち着く」と述べていた点です。

これは感情の動きとして非常に人間的で、認知症の進行があったとしても、誰と一緒にいたいかという直感的な意思がはっきりしていたことを物語っています。

婚姻に必要な「理解力」の範囲

民法総則上の行為能力とは異なり、身分行為には行為能力制度が妥当せず、意思能力で足りるとされています。この意思能力は、財産法上の法律行為に求められる詳細な法的効果の理解までを必要としないと解釈されています。

意思能力が「自分のする身分行為の結果を判断できる精神的能力」であるとするならば、「身分行為の結果」が具体的に何を指すのかが問題となります。

本判決は、「同居、協力扶助、相続といった婚姻の基本的な効果」を理解する程度の能力を必要としました。

この判決は、婚姻における意思能力の定義に明確な指針を与えるものです。

つまり、婚姻とは「夫婦という関係性を社会的に形成する意思」があれば足り、その背景にある相続や財産などの複雑な法的効果まで完全に理解している必要はない、ということです。

これはたとえて言えば、誰かが「一緒に生きていこう」という意思を持ち、その意思を相手にも表明できれば、それで十分だとする考え方です。

専門用語や法的な詳細を理解していなくても、「家族になりたい」「この人と暮らしたい」という感情があれば、それが婚姻意思として尊重されるべきだというわけです。

今後の課題と意義

本判決は、高齢者の婚姻や認知症患者の意思表示に関する重要な判断を示したものです。

しかし、判決が基準とする「同居、協力扶助、相続といった婚姻の基本的な効果」とは、具体的に何を含むのか、その明確な定義は今後の課題として残されています。

とはいえ、この判断は身分行為に求められる意思能力について、形式よりも実質、つまり人間としての意思と感情に寄り添った解釈がされつつあることを示しています。

これは高齢化社会の進展に対応する、法の柔軟な運用の一つといえるでしょう。

この判決は、家族のかたちや「意思とは何か」を改めて考えさせる機会となるものであり、今後も同様の事例が増える可能性を踏まえた上で、社会全体でその意義を理解していく必要があります。

婚姻無効争いのQ&A

Q: 控訴人Xは、Aの婚姻無効を主張する上でどのような点を争点としましたか?

A: 控訴人Xは、Aの婚姻無効を主張する上で、主に以下の2点を争点としました。

意思能力の欠如: Aが若年性認知症により、婚姻の社会的・財産的意味、および死後の相続問題を理解する能力を欠いていたため、意思能力がなかったと主張しました。

婚姻意思の欠如: AとY2の関係は知人・友人程度であり、同居もなかったこと、またAが相続問題を認識していたことから、Y2と婚姻する意思がなかったと主張しました。

Q: 裁判所は、控訴人Xの主張に対してどのような判断を下しましたか?

A: 裁判所は控訴人Xの主張を退け、婚姻は有効であると判断しました。

意思能力について: 婚姻における意思能力は、同居、協力扶助、相続といった基本的な効果を理解する程度で足りるとし、Aにはその能力があったと認めました。認知機能検査の低得点は失語症状の影響による可能性を指摘し、介護担当者や医療関係者とのやり取りからAの理解力・意思疎通能力を評価しました。

婚姻意思について: AとY2の間には長年の親密な交際関係があり、施設入所後に共同生活を望む意思を固めたと認定しました。Aが財産相続を懸念していた可能性を認めつつも、それが婚姻を思い止まらせるほどの理由にはならないとし、共同生活を望むAの意思が婚姻意思として十分であると判断しました。

ご相談をご希望の場合には、お電話または相談予約フォームよりご連絡ください。

婚姻無効についての法律相談(面談)は以下のボタンよりお申し込みできます。