FAQよくある質問

FAQ(よくある質問)

Q.親権者指定が無効となる場合は?

協議離婚において、親権者指定に関する真の合意がないまま離婚届が提出された場合の裁判例について解説します。

妻が不貞行為の発覚後、白紙の離婚届への署名を強要され、親権者指定の協議を一切行わなかったケースで、よくある相談ではあります。

協議離婚における親権者指定の重要性を確認しておきましょう。

この記事は、

- 妻に不貞され、自分が親権者になろうと考えている人

- 離婚後に親権者指定の有効性に疑問を持つ元配偶者

に役立つ内容です。

親権者白紙の離婚届

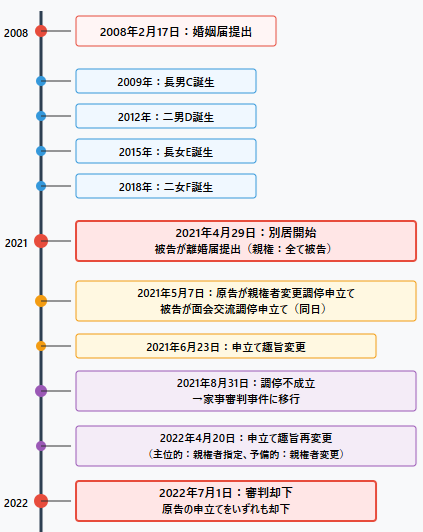

原告(妻)と被告(夫)は4人の子をもうけた夫婦でした。

戸籍上、子らの親権者を被告と定めて協議離婚したものとされました。

原告は、被告による不貞行為の発覚を受け、白紙の離婚届に署名押印させられたに過ぎず、親権者に関する協議は一切行っていないと主張し、当該協議の無効確認を求めました。

このような主張・交渉は比較的よく聞きます。妻が不貞して、夫が半ば強要して離婚届に署名させるというケースです。

原告は離婚自体の有効性については争っていないというもの。

妻の無効主張の事実

妻側は、次のような主張をしています。

被告は、探偵に調査を依頼して、原告が複数の男性と不貞行為に及んでいることを把握していたところ、令和3年4月29日、原告が美容院に出掛けている間に子らを被告宅から外出させた上で、美容院から被告宅に帰宅した原告に対し、白紙の状態の本件届書を示して、「今すぐサインしろ。」と言ってきた。

原告は、子らに会わせてほしいと何度も言ったが、被告が「名前を書け。」と強く言うので、被告に言われるままに本件届書に署名押印をした。すると、被告は、原告の腕などを引っ張って、原告を被告宅の外に追い出した。

さらに、被告は、被告宅に入ろうとした原告を突き飛ばし、原告の靴を被告宅の外に放り投げ、原告の携帯電話、財布などを被告宅の外に置き、原告の下着を入れた原告のショルダーバッグを原告に投げ渡した。

原告は、雨が降っていたことからH駅に向かうなどして2時間ほど過ごした後、再び被告宅に戻ってみたが、被告宅の鍵を被告宅に置いたままにしていたため、被告宅の中に入ることができず、被告宅に隣接する被告の両親の住居の窓を開けてみたところ、出てきた被告に首をつかまれ、「警察呼ぶぞ。」、「出て行け。」などと言われながら、同住居の敷地外に追い出されてしまった。

その後、原告は、LINEを用いて、被告に謝罪をするとともに今後の夫婦関係についての話合いを求めたところ、令和3年5月4日、原告が宿泊しているホテルの近くのカフェで被告と面会をすることができたものの、被告から責められるばかりで、話合いにならなかった。

そこで、原告は、被告と今後の夫婦関係についての話合いをするため、夫婦関係調整調停を申し立てることとし、令和3年5月6日、戸籍全部事項証明書を取得したところ、既に被告が子らの親権者をいずれも被告と定めて離婚の届出をしていたことが明らかになった。このため、原告は、同日のうちに、子らの親権者をいずれも被告と定める協議をしたことはないことを理由に子らの親権者をいずれも原告に変更することを求める親権者変更調停の申立書を東京家庭裁判所に宛てて発送した。

裁判所の判断と法的根拠

東京家庭裁判所令和4年10月20日判決は、原告の請求を認容し、親権者指定協議が無効であることを確認しました。

令和3年4月29日●長に対する届出によってされた原告と被告との間の長男C(平成21年■月■■日生まれ)、二男・・・の親権者をいずれも被告と指定する協議が無効であることを確認する。

この判決は、その後の控訴審(東京高判令和5年4月28日)および上告審においても維持されています。

裁判での問題点は2つありました。

訴訟類型に関する判断

本件のような「親権者指定協議無効確認の訴え」は、人事訴訟法2条各号に定められた訴えのいずれにも該当しないものの、同条の「その他の身分関係の形成又は存否の確認を目的とする訴え」に当たるものとして取り扱うのが相当であると判示しました。

「本件のような親権者指定協議無効確認の訴えは、人事訴訟について定める人事訴訟法2条各号所定の訴えのいずれにも該当するものではないが、同条のいわゆる柱書きの「その他の身分関係の形成又は存否の確認を目的とする訴え」に当たるものとして取り扱うのが相当である。」

この判断は、親権者の地位が身分法上の地位であるか否かについて深く踏み込むことなく、実務上、協議離婚における親権者指定の有効性を巡る紛争解決の必要性から、人事訴訟として取り扱うことの適法性を肯定したものです。

過去の裁判例や学説においても、この訴えを人事訴訟として位置づけるかどうかが問題にされてきました。

特に、人事訴訟法施行前の東京高判平成15年6月26日は、このような訴えを人事訴訟手続き法下の類型には該当しないとしつつも、事案の性質に鑑み、解釈上人事訴訟として扱うのが相当であると判示するなどしていました。

親権者指定協議の無効性に関する判断

次に、問題の親権者について、裁判所は、以下の事実関係に基づき、原告と被告の間で子らの親権者を被告と定める協議がされていなかったと認定。

協議時間の不自然さ

離婚届への署名押印までに原告と被告が離婚について話し合うことができた時間は「せいぜい40分程度」であった。

この短時間で、これまで具体的に親権者の指定について話し合ったことのない夫婦が合意に達するのは「にわかには想像し難い」としています。

離婚届記載内容の不自然さ

原告の母親の氏名が誤って記載されており、被告の供述通りに離婚届が事前に記載されていたのであれば、原告がこの誤記を看過することは「直ちには考え難い」。

原告が離婚後間もなく婚氏続称の届出をしているにもかかわらず、離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄に「妻はもとの戸籍にもどる」にチェックがされているのは「直ちには考え難い」。

被告が離婚後間もなく面会交流調停を申し立てているにもかかわらず、離婚届の面会交流及び養育費の取決め欄に「何らのチェックもされていない」のは「不自然である」。

原告の認識の不一致

原告が離婚届提出後に弁護士や友人に送ったメールやLINEのメッセージの内容から、原告は戸籍全部事項証明書を取得するまで、親権者が被告と定められていたことを認識しておらず、むしろこれから親権を検討しようとしていたことがうかがえるとしています。

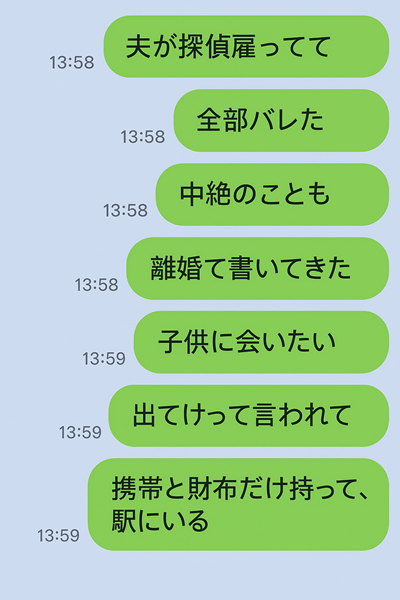

友人に対し、「夫が探偵雇ってて」、「全部バレた」、「中絶のことも」、「離婚と書いてきた」、「子供に会いたい」、「出てけって言われて」、「携帯と財布だけもって、駅にいる」などのLINEのメッセージを送信した事実を認定しています。

※画像はイメージです

また、親権者変更調停を申し立てた時期も、協議が成立していたとすれば考え難いとしています。

これらの事情から、裁判所は「原告と被告との間で子らの親権者をいずれも被告と定めることの合意がされていたとか、原告が子らの親権者をいずれも被告と定めることを認識認容していたなどというには、説明の付かないところが多く見られる」と結論付けています。

親権者指定協議無効確認の訴え

本判決は、東京家庭裁判所の実務において「親権者指定協議無効確認の訴え」が人事訴訟法2条柱書きの「その他の身分関係の形成又は存否の確認を目的とする訴え」に該当するものとして定着している解釈の具体的な一例になるといえます。

この判決は、協議離婚において、離婚届の記載内容が当事者の真の意思を反映しているか否か、特に子の親権者指定に関する合意の有無が明確でない場合に、その無効性を確認するため人事訴訟で行けるとした点で重要でしょう。

また、親権者指定の話し合いがされていないとの認定で使われた事情もポイントです。

離婚届に署名を求める夫側からすれば、話し合いをし証拠化しておかないと、このような事態に発展するリスクがあります。また妻側からすれば、強要に近い形で署名してしまったのであれば、この事件のように早いタイミングで動くことで、無効と判断してもらえる可能性が上がるといえるでしょう。

親権者指定協議無効確認判断のQ&A

Q: 本件の事案の概要は何ですか?

A: 原告(妻)と被告(夫)は4人の子をもうけた夫婦でしたが、戸籍上は子らの親権者を夫である被告と定めて協議離婚したとされていました。しかし、原告は、自身の不貞行為を知った被告から白紙の離婚届に署名押印するよう迫られ、言われるままに署名押印しただけで、子らの親権者を被告と定める協議をした覚えはないと主張し、その親権者指定協議の無効確認を求めました。なお、原告は、離婚自体の有効性については争っていません。

Q: 過去の判例や学説において、「親権者指定協議無効確認の訴え」の人事訴訟としての適法性についてどのような議論がありましたか?

A: 人事訴訟法施行前には、同様の訴えが民事訴訟として提起され、その判断に既判力がないことから紛争が蒸し返される懸念がありました。そのため、人事訴訟としての適法性が議論されてきました。東京高裁平成15年6月26日判決では、親権者指定協議の無効確認訴訟を「解釈上人事訴訟として、手続や効果を規律するのが相当」と判断しています。学説では、親権者の地位が身分とは言いがたいとして人事訴訟に含まれないとする見解や、子の福祉の観点や公益性から人事訴訟として位置づけるべきだとする見解など、様々な議論がありました。しかし、本判決以降、東京家裁家事第6部(人事訴訟専門部)の実務では、「その他の身分関係の形成又は存否の確認を目的とする訴え」として定着しているようです。

Q: 協議離婚における親権者指定の重要性について、本件からどのような教訓が得られますか?

A: 本件は、協議離婚の際に、未成年子の親権者の指定について当事者間で真摯な協議と合意がなされることの重要性を強く示しています。離婚届に形式的に署名押印するだけでなく、親権者指定の意思が明確に確認され、当事者がその内容を認識・認容していることが不可欠です。合意がないまま離婚届が提出されてしまうと、後になって無効確認を求める訴訟に発展し、子の親権を巡る不安定な状況が続くことになります。

ご相談をご希望の場合には、お電話または相談予約フォームよりご連絡ください。

親権者指定無効についての法律相談(面談)は以下のボタンよりお申し込みできます。