FAQよくある質問

FAQ(よくある質問)

Q.契約不適合責任とは?

契約不適合責任は、不動産売買において買主の権利を大幅に強化されたものです。

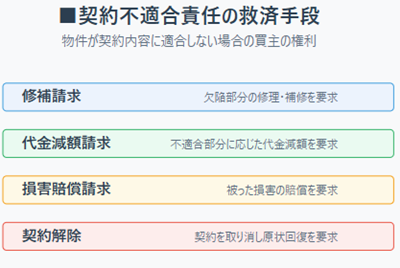

従来の瑕疵担保責任に代わり、物件の種類・品質・数量が契約内容と一致しない場合、買主は修補請求、代金減額請求、損害賠償請求、契約解除の4つの救済手段を得られます。

面積不足や建物欠陥など具体的なケースから、解除要件や注意点まで、不動産取引で知っておくべき重要な制度を解説します。

この記事は、

- 不動産購入を検討している個人・法人の買主

- 不動産売買でトラブルに遭遇した買主や関係者

に役立つ内容です。

契約不適合責任とは

不動産売買契約における契約不適合責任とは、売買の対象(目的物)の「種類・品質・数量」が契約内容と一致しない場合に生じる売主の責任です。

たとえば、買主が契約で約束された条件(住宅の構造や設備、土地の面積など)を期待して代金を支払ったにもかかわらず、引き渡された物件がその内容に沿わない場合、契約不適合責任が問題になります。

2020年4月の民法改正で導入され、従来の「瑕疵担保責任」(隠れた欠陥のみを対象)に代わって導入されたもので、民法562条以下に規定されています。

契約不適合責任では、物件が契約内容に適合しない場合、買主は修補請求、代金減額請求、損害賠償請求、そして契約解除の4つの救済手段を得られることが整理されました。

契約不適合責任は、債務不履行責任の一種と位置づけられます。

契約不適合責任の具体例

契約不適合責任にあたる具体例としては、次のようなケースがあります。

数量(面積)の不足: 契約書や登記簿上の面積に満たない実測面積しかない場合。

例えば、契約上185㎡とされていた土地が実際には165㎡しかないようなケースです。

このような面積不足は「数量に関する契約不適合」に該当し、買主は代金減額請求や解除請求の対象となりえます。

建物・構造の欠陥(品質不適合): 住宅に雨漏りや傾き、構造的な不具合がある場合、契約で想定された品質を欠くため問題となります。

たとえば、中古住宅を購入後に建物の傾斜が判明した事例では、売主に補修費用や損害賠償が命じられています。

契約上の用途や法令適合性の違い: 契約で建築可能とされていた住宅が、実際には都市計画や道路計画の制限で建てられない場合も契約不適合です。

都市計画道路が敷地内にあって再建築不可となるケースなどがこれにあたります。

権利関係の不一致: たとえば借地権付き建物の売買で、本来借地権の対象である敷地(土地部分)に瑕疵があった場合などが論点になります。なお、借地権自体の瑕疵ではないとの最高裁判断もあります。

瑕疵の整理

契約不適合責任については、過去の瑕疵担保責任の整理も参考になります。

瑕疵担保責任では、次のような整理がされていました。

物理的瑕疵(物理的欠陥)

建物関連の欠陥には、雨漏り、構造的欠陥、シロアリ被害、基礎の不具合、耐震性不足、アスベスト汚染などがあります。土地関連の欠陥では、土壌汚染、地中障害物、地盤沈下、擁壁の損傷などが該当します。

物理的瑕疵は最も立証しやすい種類の欠陥で、専門的な建物状況調査により客観的に評価されます。新築住宅では構造躯体と雨水侵入防止部分について10年間の強制的な瑕疵担保期間が設けられています。

法律的瑕疵(法的欠陥)

建築基準法や都市計画法への違反、建蔽率・容積率の超過、違法建築、接道義務違反、消防法違反などが該当します。これらの欠陥は物件の利用制限や再建築不可能性を招く可能性があり、資産価値に重大な影響を与えます。

法律的瑕疵は特に中古物件で発見されることが多く、現行法に適合しない既存不適格建築物や、無許可で行われた増改築などが問題となります。

心理的瑕疵(心理的欠陥)

自殺や殺人事件が発生した物件(いわゆる「事故物件」)、不自然死、重大な犯罪現場、火災による死亡事故などが該当します。2021年の国土交通省ガイドラインにより、告知義務の基準が明確化されています。

告知義務の基準

賃貸物件では自然死以外の死亡について3年間の告知義務があります。

売買では期間制限はありませんが、一般的に7-10年程度とされます。

特殊清掃を要した場合は必ず告知とされています。

その他、直接質問された場合は時期に関わらず告知が必要とされます。

環境的瑕疵(環境的欠陥)

騒音、振動、悪臭、近隣の嫌悪施設(墓地、火葬場、廃棄物処理施設)、反社会的勢力事務所の近接、大気汚染、高犯罪率地域などが該当します。

ただ、環境的瑕疵は主観的要素が強いため、「一般人の感覚」を基準として評価されます。

敷地の一部不足の場合

特に敷地の一部不足(約束した土地面積より実際に使える面積が少ない状態)は、土地売買で問題になりやすい事例です。

たとえば、売買契約の際には道路計画図などに基づいて一定の敷地面積が約束されていたにもかかわらず、実際には道路が物件内に食い込んでいたために建築可能面積が不足したケースがあります。

位置指定道路の計画図と現況が異なり、道路部分が敷地に入り込んでいるため敷地不足で建て替えができなかった例もあります。

このような場合、土地の数量(面積)の不適合として買主は責任追及を検討できます。

敷地不足による契約解除の判例

敷地の一部不足を理由に契約解除を認めるか否かは、事案ごとに判断が分かれます。

現在のところ、「敷地不足のみ」を理由に解除が認められた明確な最高裁判例は見当たりません。

しかし関連する事例として、解除が認められなかった事例もあります。

例えば、東京地裁令和2年9月24日判決では、買主が「建築可能な面積が説明より少ない」として契約解除を主張しましたが、裁判所は売主や業者から断定的な説明があったとは認められず、解除請求を退けています。

これは説明があったとの証明ができずに解除が否定されている事例です。

「約束の面積の半分しかない」などの著しい不足の場合は、典型的に契約解除の対象となり得るでしょう。

また、わずかな面積不足でも買主の計画した建築が阻害される場合、売主がその計画を知っていたときには解除が認められる余地があると考えられます。

最大のポイントは、説明の立証となりそうです。

解除が認められる条件・要件

買主が契約不適合を理由に契約解除(民法上の「契約解除権」)を行使するには、要件があります。

解除については催告解除と無催告解除があります。

催告解除では、買主が売主に対して相当な期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がない場合に解除権を行使できます。無催告解除では、履行不能、売主の履行拒絶、一部不能で残存部分の価値がない場合に、催告なしで解除が可能とされます。

催告解除の場合(民法541条)

まず、買主は売主に対して相当期間の猶予を与えて追完(修補など)を請求し、それに売主が応じないときに解除できます。

契約不適合責任は、本来は数量不足などの問題のため、まず不足分を追完するよう求める権利が認められています。

解除については541条の一般的な契約の規定が使われます。

無催告解除の場合(民法542条)

売主が追完不能・拒絶を明らかにしたなどの場合には、猶予期間を置かず解除できます。

たとえば、売主が不足分の土地を追加提供できないと明示したときや、あらかじめ追完が不可能な契約であった場合などです。

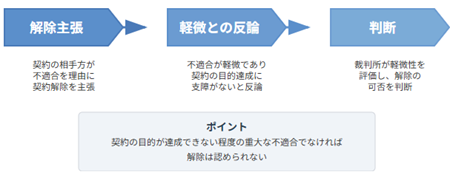

解除に対する軽微との反論

解除の主張に対し、問題がその契約や社会通念に照らして軽微な不適合の場合には解除できないとの反論ができます。

不具合がごく軽微であれば解除は認められないということです。

契約解除が認められるには、契約の目的が達成できない程度の重大な不適合が必要といえるでしょう。

裁判では、不適合を軽微と評価するのかが争われることになります。

契約解除以外の対応策

契約解除だけでなく、契約不適合責任に基づき買主が取れる対応策には次のものがあります。

追完請求(修補請求)

売主に対し、不適合部分の修理・補修や不足分の引渡しを請求します。ただし不動産は唯一無二のものなので、完全な代替物の提供は難しい場合が多く、実務上は雨漏りの修理など修補が中心となります。

代金減額請求

目的物の不適合の程度に応じて、減額相当額の代金返還を求めます。

たとえば土地1㎡あたりの単価を基に不足分の面積を計算し減額請求するのが典型です。売主が追完できない場合や拒絶した場合には催告なしに直ちに減額請求ができます。

数量指示売買(契約で面積を前提に代金を決めた売買)では、買主が不足を知らなければ減額請求権があります。

損害賠償請求

不適合により買主に損害が生じた場合、売主に対して損害賠償を請求できます。

ただし、これは売主に帰責事由(過失)があるときに限られます。たとえば買主が計画変更や再建築の追加費用など損害を被った場合、売主が瑕疵を知りつつ黙っていたなら賠償責任が問われます。

過去の最高裁判例では、当初表示の面積が契約目的に特段の意味を持たなければ売主はその損害を賠償しなくてよいとされた事例があります(最判57年1月21日)。

消費者が注意すべきポイント

不動産取引で契約不適合責任に備えるため、消費者(買主)が留意すべき点は次の通りです。

現地確認・測量の徹底

契約前に土地の現況を厳密に確認しましょう。面積不足では、公簿面積や登記簿記載面積だけでなく実測値を専門家に確認することが重要です。

位置指定道路や隣地境界の状況も必ず図面と現地で照合し、不一致があれば仲介業者に説明を求めます。

契約書・重要事項説明の確認

契約書や重要事項説明書に記載の内容が実態と合っているか慎重に検討します。免責特約(売主が責任を負わない旨の特約)が付されていないか確認し、付帯する場合は不利な条件がないか確認しましょう。なお、売主が故意に不適合を隠していた場合、免責特約は無効です。

契約不適合責任の問題では、当初の説明の立証がポイントになることも多いので、やりとりが重要事項説明書に盛り込まれているか等のチェック、証拠化が有効でしょう。

解除の手続きと期限

買主は不適合を発見してから1年以内に売主に通知する必要があります。ただし、売主が引き渡し時に不適合を知っていた場合は、この期間制限は適用されません。

実際の契約では、多くの場合3か月程度の短期間に設定されていますが、宅地建物取引業者が売主の場合は最低2年間の責任期間が法的に保証されます。

通知の方法としては、証拠に残るかたちとして、内容証明郵便による書面通知が最も確実といえるでしょう。

通知には、不適合の具体的内容を詳細に記載し、求める救済手段を明確に指定すべきです。

救済手段の戦略的選択

修補請求は実現可能性が高く、売主の協力が期待できる場合に選択されます。

代金減額請求は市場価格と実際の価値との差額を客観的に算定でき、迅速な解決が期待できる方法といえます。

契約解除は最も強力な救済手段ですが、重大な不適合の立証が必要となり、売主側も相当の抵抗をしてくることが多いでしょう。

ご相談をご希望の場合には、お電話または相談予約フォームよりご連絡ください。

契約不適合責任についての法律相談(面談)は以下のボタンよりお申し込みできます。