FAQよくある質問

FAQ(よくある質問)

Q.M&A詐欺とは?

近年、中小企業を狙ったM&A詐欺が急増しています。

「高額買収」「事業再生支援」「投資話」を装い、着手金を騙し取る手口から、買収後に会社資金を吸い上げる「吸血型M&A」まで、その被害は深刻化しています。

本記事では、実際の被害事例を基に詐欺師の典型的な手口を解説し、中小企業経営者が身を守るための具体的な対策とチェックポイントをご紹介します。

この記事は、

- 中小企業経営者

- 事業承継やM&Aを持ちかけられた人

に役立つ内容です。

被害事例:典型的なM&A詐欺の手口

まず、実際にある代表的なM&A詐欺の事例を見ていきましょう。

ここでは、報道や判例で明らかになった典型的なケースを3つ紹介します。詐欺師たちがどのように中小企業に近づき、どんな手口で被害を与えるのか具体的に理解することで、自社が同様の被害に遭うことを防ぐ手助けとなるでしょう。

事例1:高額買収話をエサに前金を騙し取るケース

「あなたの会社を〇億円で買いたい」という誘いに注意!

ある地方のオーナー経営者のもとに、突然見知らぬM&A仲介業者から「海外投資家があなたの会社に興味を持っている。数億円で買収したいそうだ」という連絡がありました。

半信半疑ながら「そんな高値で売れるならありがたい」と舞い上がった経営者は、仲介会社との契約を結び、着手金や顧問料として数百万円規模のお金を支払ってしまいます。

ところが、その後しばらくして仲介担当者とは連絡が取れなくなり、紹介されたはずの「海外投資家」も実在しない架空の人物だったことが判明しました。

結局、買収話は最初から嘘で、経営者は前払いした着手金だけを騙し取られてしまったのです。

このケースでは「こんな高値で!?」という誘い文句に油断し、契約書の内容もろくに確認せず支払ってしまったことが被害の原因と報じられています。このように、「高値で買います」「すぐに買い手が見つかる」といった甘い言葉で近づき、契約前に高額な手数料を要求してくる手口は典型的です。

契約後は「まだ時間がかかる」などと引き延ばし、最終的に連絡を絶って逃げてしまうケースが多く報告されています。実際、ここ1~2年の間にも類似の詐欺事件が各地で報道されており、中小企業の経営者に大きな不安を与えています。

事例2:投資ファンドを装い設備投資を誘発するケース

「出資するから一緒にやりたい」という誘いに注意!

別のケースでは、ある自称投資ファンドのグループが中小企業に「あなたの会社に出資し、経営パートナーになりたい。一緒に事業を拡大しよう」と持ちかけてきました。

その際、もっともらしい事業計画書や投資契約書が提示され、一見信用できそうに思えます。しかし後に分かったところでは、書類に記載された出資会社名や代表者の署名はすべて偽造されたもので、投資の話自体が完全な虚構でした。

この企業は出資話を信じ込んでしまったため、「資金提供を受ける前提で設備投資を拡大してしまった」そうです。例えば新店舗の開設や機械装置の導入などに多額の資金を投じてしまい、しかし約束の出資金は一向に振り込まれません。当然ながら資金繰りは急速に悪化し、最終的には事業継続が困難に陥ってしまいました。

このように、存在しない投資話に乗せられて先行投資をしてしまうケースでは、直接詐欺グループに支払った金額だけでなく、その後の設備投資による支出や借入金が重くのしかかり、被害額がさらに拡大する危険があります。実際にあった事件でも、巧妙に作られた偽の契約書類を信じてしまい、期待した出資金が得られず設備投資だけが残ったという例が報じられています。

後から振り返れば、提示された契約書類に不自然な点(会社名や署名の不一致など)があったにもかかわらず、専門家に確認せず信用してしまったことが被害の一因でした。

事例3:再生支援を掲げて会社を食い物にするケース(吸血型M&A)

「事業再生のプロ」が現れて会社を買収、その後・・・

近年明るみに出た最も悪質なケースとして、投資会社が「事業再生支援」「スポンサー契約」を装って中小企業を次々に買収し、買収後に会社の資金を吸い上げて消えるという大規模詐欺事件があります。

報道では、2021年頃から約37社もの中小企業を次々に買収し、少なくとも総額10億円以上の資金を不正に取得した疑いがあるという事件がありいます。

買収された会社のうち既に11社が事業停止、5社が倒産に追い込まれ、従業員への給与未払いも多発、旧オーナーである経営者らには返済不可能な巨額の債務保証だけが残るという悲惨な状況になっています。

この手口の悪質さから、メディアでは「吸血型M&A」とも呼ばれ社会問題化しました。

同社は複数のM&A仲介業者を通じて業績不振や後継者不在の中小企業に次々と接触しました。

そして「当社は年商○○億円規模で事業再生が得意だ」「あなたの会社の事業や従業員の雇用は必ず守る」「社長を借入保証人から外す」といったもっともらしい甘言を弄し、売り手企業に非常に有利に思える条件を提示して安価で会社を買収していったのです。

追い詰められていた売り手の経営者にとって「負債の個人保証を外してもらえる」「従業員の雇用が守られる」という話は魅力的であり、買収金額が安くても応じてしまう心理につけ込まれました。

同社は買収が成立するとすぐ、「グループ全体で資金管理する」と称して買収先企業の現預金を親会社口座に送金させることを繰り返しました。

各社の運転資金が吸い上げられた結果、従業員への給料すら払えなくなり、事業継続は困難となります。

当初約束されていた個人保証の解除や追加融資による再建策も一向に実行されず、買収先の会社では次々と社員が退職するなど混乱が生じました。

結局、多くの企業が買収から一年足らずで倒産・廃業に追い込まれ、肝心の同社の代表者らは資金を持ち逃げして雲隠れしてしまったのです。

預金だけを抜かれた形です。

例えば、東京の老舗洋菓子店(1970年代創業)はコロナ禍で負債を抱えこの同社に1000万円で株式譲渡しましたが、買収後に個人保証を外す約束を守らず、肝心の経営再建も行われなかったため、従業員の離職と売上減少を招き、引継ぎから8か月後には閉店に追い込まれたとのこと。

また別の老舗企業では、買収直後から同社へ現金送金を繰り返した結果、数千万円もの資金が流出し倒産に至ったケースも報告されています。

被害企業の元経営者には巨額の連帯保証債務だけが残り、個人破産に追い込まれた例もあります。

この一連の事件では、複数のM&A仲介業者も関与していた可能性が指摘されました。

仲介業者が「銀行には相談しない方がいい」「早くこの買い手と契約を」と売り手を急がせ、適切な助言をしないまま手数料目的で成約させてしまったとの報道もあります。

被害に遭った創業者は「仲介業者には何の責任もないのか」と憤りを訴えており、M&A仲介業界全体の信頼を揺るがす事態となりました。

中小企業庁もこの問題を重視し、2024年には問題の仲介業者を処分(一部の業者の登録抹消・社名公表)し、M&A仲介業界への注意喚起と再発防止策の検討を指示しています。

以上の事例からお分かりのように、M&A詐欺の被害は単に騙し取られた金銭の額に留まりません。会社そのものが倒産の危機に陥ったり、経営者個人が多額の債務を背負ったりと、甚大な被害が発生します。

詐欺師の狙いと中小企業が騙されやすい理由

中小企業が狙われる背景

中小企業でM&A詐欺が増えている背景には、後継者不在や業績悪化に悩む企業が増えていることがあります。

実際、日本では経営者の高齢化に伴い事業承継問題が深刻化し、「会社を譲りたい」と考える中小企業が急増しました。そこに目を付けた詐欺グループが、「高値で買いますよ」「うちなら御社を立て直せる」といった甘言で近づいてくるのです。

売り手の経営者にとっては、会社を存続させ従業員の雇用を守るために、多少怪しいと感じても藁にもすがる思いで話を進めてしまうケースが少なくありません。

また、M&Aの知識や相手の情報量において、中小企業側が圧倒的に不利(情報の非対称性)であることも要因です。

経験豊富な専門家が付いていない状況では、提示された条件が妥当かどうか判断するのは難しく、詐欺師の作り話や偽造書類を見抜けないことがあります。

特に「海外の大手投資家が…」と言われると、海外案件に疎い中小企業は確認を怠りがちですが、それを逆手に取って初期調査費用(デューデリジェンス費用)を請求し、そのまま消えるような手口も報告されています。

実際、「海外投資家」を名乗る偽の買手が高額買収を持ち掛け、企業調査費用の名目で金銭をだまし取るケースが見られます。

このように海外案件や遠方の投資話では直接会わずに話が進むことも多く、相手の正体が見えにくいため注意が必要です。

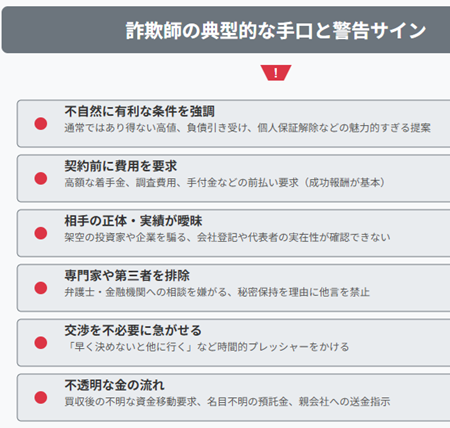

詐欺師の典型的な手口とサイン

前述の事例から、詐欺師が用いる典型的な手口や怪しいサインを整理してみます。

不自然に有利な条件を強調する: 詐欺師は「通常ではあり得ない高値」や「負債ごと引き受けます」「従業員全員の雇用保証」といった、経営者にとって魅力的すぎる条件を提示しがちです。

特に「個人保証を外す」「すぐに資金提供する」などと約束する場合、その履行方法や担保が明確でないなら疑ってかかるべきです。

契約前に費用を要求する: 正常なM&Aでは、仲介手数料は成功報酬(クロージング後の支払い)が基本ですが、詐欺業者は契約を急がせて高額な着手金や調査費用を前払いさせようとします。

事例1のように「買手が見つかったので手付金を」などと言われたら要注意です。一般的に、M&A仲介は着手金があっても数十万円程度に抑え、報酬は成功時に支払う成功報酬型を基本とする会社も多いです。高額の前金を要求されたら、その根拠を細かく説明させ、不明確な場合は支払いを拒むか契約自体を再考してください。

相手の正体や実績が曖昧: 詐欺師は架空の投資家や企業を騙ることがあります。連絡先やウェブサイトがあるからと安心せず、会社登記や代表者の氏名を調べれば実在しないケースもしばしばです。

事例2では書類の社名・署名が偽造されていましたが、少し調べれば矛盾に気付けた可能性があります。

専門家や第三者を排除しようとする: 詐欺的な買手や仲介者は、こちらが弁護士や金融機関に相談するのを嫌がります。

例えば「銀行には内緒で進めましょう」「秘密保持契約があるから他言しないで」などと言ってきたら危険信号です。信頼できる買手であれば、社外の専門家レビューを拒む理由はないはずです。

交渉を不必要に急がせる: 「この話は早く決めないと他に行ってしまう」「◯日以内に契約を」などと急かすのも典型的です。

十分な検討時間を与えず契約を迫るのは、相手に考え直す暇を与えないための戦術であり、慎重なM&Aプロセスとは相容れません。

不透明な金の流れ: 買収後であっても、「グループ全体で資金管理するから」と言われて資金移動を要求されたり、名目不明の預託金を求められたりするのは異常です。

事例3では買収後に親会社への送金指示が頻発しましたが、本来、買収先企業の資金はその会社の運転資金に充てるべきで、親会社が自由に持ち出すのはおかしいです。こうした要求に従えば従うほど被害が拡大してしまいます。

M&A詐欺を見抜くためのチェックポイントと予防策

被害を未然に防ぐため、経営者が心掛けるべきポイントを整理します。社内に専門知識がない場合でも、以下のチェックリストで不審な点を洗い出し、然るべき対策を取りましょう。

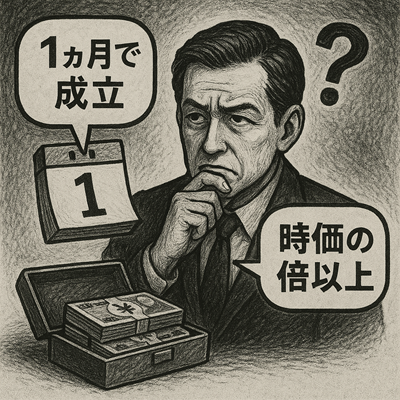

あまりに好条件・短期間の話は疑う: 「通常数ヶ月かかる交渉を1ヶ月で終える」「時価の倍以上で買いたい」など、非現実的な高条件やスピードを強調する提案はまず疑ってかかりましょう。M&Aは慎重な調査や交渉が必要であり、超短期間での成約は極めて稀です。甘い話ほど一度立ち止まり、「なぜそこまで好条件なのか」を冷静に考えることが重要です。

高額な前金・手数料に警戒: 仲介業者等から着手金を求められた場合、その金額と内訳が妥当か確認しましょう。

「買手紹介料」など名目が曖昧なまま数百万円を要求されたら要注意です。

一般的に、M&A仲介は着手金があっても数十万円程度に抑え、報酬は成功時に支払う成功報酬型を基本とする会社も多いです。高額の前金を要求されたら、その根拠を細かく説明させ、不明確な場合は支払いを拒むか契約自体を再考してください。

相手企業の身元と実態を徹底調査: 提案相手(買手候補や出資者)が本当に資金力や実績を持つ企業かを確認しましょう。会社名で登記情報や決算情報を調べたり、業界内の評判を探ることが有効です。必要であれば信用調査会社に依頼する手もあります。相手が上場企業や政府系ファンドなどと名乗っている場合でも、名ばかりで実体がないこともあるため油断できません。

特に海外企業が相手の場合、日本の公的機関(ジェトロなど)や専門家を通じて実在性を確認すると安心です。

交渉には第三者の専門家を伴う: 社内にM&Aの専門知識がない場合、弁護士・公認会計士・税理士など信頼できる第三者に必ず相談しましょう。相手方が用意した仲介者や顧問だけに頼ると、万一それらがグルだった場合に防ぎようがありません。

自社で雇った専門家に、提示された条件や契約書をチェックしてもらい、不審点を洗い出すことが必要です。

実際、悪質なケースでは弁護士や会計士の肩書を騙った人物が書類作成に関与することもあるので、専門家選びも慎重に行ってください。

契約書類を細部まで確認: M&A詐欺では契約書に巧妙な罠が仕掛けられていることがあります。例えば「追加の費用負担」や「重要事項の後払い条件」などが小さな字で書かれている場合です。契約書は必ず熟読し、不明点は放置しないことが肝心です。少しでも理解できない条項があれば、自社の顧問弁護士や公的支援機関(商工会議所、事業引継ぎ支援センター等)に相談して解釈を確認しましょう。

違和感を覚えたら立ち止まる勇気を: 交渉中に少しでも「おかしい」と思う点があれば、支払いを保留し、契約手続きを止めてでも専門家に相談する決断が必要です。

詐欺師は違和感に気付かせないように急かしてきますが、勇気を持って一旦立ち止まることが被害防止の第一歩です。

以上のチェックポイントを常に意識し、怪しい話には近寄らない・深入りしないことが肝要です。また、国もM&A詐欺対策に乗り出しており、中小企業庁は「中小M&Aガイドライン」の整備や仲介業者登録制度の厳格化など再発防止策を講じています。経営者自身も正しい知識と慎重さを持って、"騙されない"準備をしておきましょう。

万が一被害に遭った場合の法的対処法

不幸にもM&A詐欺に巻き込まれてしまった場合、被害を拡大させないために速やかに取るべき対処法があります。金銭被害だけでなく会社の存続にも関わる深刻な事態ですから、一人で抱え込まず専門家や当局と連携して対応することが重要です。

1. 事実関係の記録と証拠保全: まず、相手とのやり取りの記録(メールやチャット、契約書、請求書、振込記録など)をすべて保存しましょう。

口頭での会話も可能な限りメモを取り、日時や内容を整理します。

後から詐欺だと判明した場合、これらは重要な証拠となり、刑事・民事の両面で追及する際に役立ちます。特に交渉段階の録音や契約書類は、相手の発言や約束違反を証明する手掛かりになります。

2. 弁護士への相談: 次に、速やかに弁護士に相談してください。M&Aや詐欺事件に詳しい弁護士であれば、今後取り得る手段について具体的なアドバイスをもらえます。

被害回復の見込みや、契約の取消しが法的に可能かといった判断は専門知識が必要です。

早期に相談すれば、それだけ証拠収集や相手方への対応(内容証明の送付や交渉代行など)も迅速に行えます。

3. 警察への被害届・刑事告訴: 相手に初めから支払う意思や買収する意思がなく、計画的に金銭をだまし取られた場合は、詐欺罪(刑法)に該当する可能性が高いです。弁護士と相談の上、管轄の警察署に被害届を提出したり、刑事告訴状を作成して提出することを検討しましょう。実際、前述の事例3のケースでも被害企業の一部が詐欺容疑で加害者を告訴しており、警察が捜査に乗り出しています。

その他、関連する犯罪として、背任罪(刑法第247条)、文書偽造罪、横領罪が適用される場合もあるでしょう。

刑事事件化すれば加害者の逮捕・起訴に繋がる可能性がありますし、捜査を通じて他の共犯者や資金の流れが解明され、被害回復の糸口が掴めるかもしれません。ただし刑事手続きは時間がかかることも多いため、並行して民事の対応も検討すべきです。

4. 民事訴訟・差止め請求: 詐欺が判明した時点で、可能ならば契約の解除や取消しを相手に通告します。日本の民法では、詐欺に基づく契約は取り消すことができます(民法96条)ので、弁護士から内容証明郵便で解除・取消しの通知を送り、これ以上の履行(例えば追加支払い義務や譲渡手続きなど)を停止させます。

その上で、詐欺加害者に対して損害賠償請求訴訟を提起することも検討します。契約内容によっては、表明保証違反に基づく賠償請求もありえます。

裁判で勝訴し判決を得れば、相手の財産に強制執行をかけて回収を図ることができます。ただ、悪質な詐欺師は資金を海外に逃がしたり個人資産を持たないケースも多く、絵に描いた餅になる恐れもあります。

そこで、相手に資力がない場合でも紹介者や仲介業者に共同不法行為(詐欺への加担)の責任を問えるかも検討します。実際に、あるM&A仲介会社が悪質買手に売り手を紹介した件で「不法行為幇助」として損害賠償訴訟を起こされた例もあります。

詐欺の立証ハードルは高いですが、関与者に広く責任追及することも視野に入れましょう。

5. 企業防衛と再建策の検討: 詐欺によって会社資金が流出したり負債を負わされた場合、会社の経営状態によっては法的整理や再建手続きも選択肢となります。最悪の場合、破産や民事再生といった手続きを検討せざるを得ないかもしれません。これらは避けたい事態ですが、多額の資金が抜かれ代表者の保証も外れない場合には、放置して債務が膨らみ続けるよりは早期に手を打つ方が被害を限定できます。

特に事例3のように代表者個人が保証債務を負っている場合、個人の保証債務をどのように解決するか、選択肢を検討しましょう。

6. 関係各所への報告・相談: 被害が判明したら、早めに関係者にも事情を説明し協力を仰ぐことが重要です。例えば主要取引先や従業員に対して、事実無根の風評被害が広がらないよう適切に情報開示を行い、支援をお願いすることも考えられます。また、公的機関では中小企業庁や各地の事業引継ぎ支援センターがM&Aに関するトラブル相談に応じています。

必要に応じてそうした公的支援も活用し、二次被害(追加の詐欺被害や連鎖倒産など)を防ぎましょう。

合併を持ちかけ口座を詐欺に利用

なお、最近、M&A詐欺の一類型として、合併、買収、事業譲渡に必要だとして、会社の銀行口座の入出金権限、情報を受領し、会社名義の銀行口座を他の詐欺事件に使う事例が出ています。

会社の査定に必要だと言われても、銀行のキャッシュカードや印鑑を預けたり、ネット銀行のログイン情報を渡すことは避けてください。

口座が悪用され、振り込め詐欺の共犯だとして訴えられる事例が出ています。

会社を売るどころではなく、複数の詐欺被害者を生み、多額の損害賠償義務を負ってしまう可能性もありますので、注意するようにしてください。

ご相談をご希望の場合には、お電話または相談予約フォームよりご連絡ください。

詐欺についての法律相談(面談)は以下のボタンよりお申し込みできます。