FAQよくある質問

FAQ(よくある質問)

Q.契約不適合責任で解除できる場合は?

契約不適合責任とは、不動産売買において引き渡された物件が契約内容に適合しない場合に売主が負う法的責任です。

2020年の民法改正により瑕疵担保責任から変更され、買主の救済手段が大幅に拡充されました。雨漏りや土壌汚染などの物理的欠陥から、事故歴による心理的瑕疵、建築制限などの法的欠陥まで幅広く対象となります。買主は修補請求、代金減額、契約解除、損害賠償の4つの選択肢から適切な救済を求めることができます。

今回は、契約不適合責任による解除の要件、裁判例について解説します。

この記事は、

- 不動産売買を検討している一般消費者

- 契約に納得いかないので解除したい人

に役立つ内容です。

契約不適合責任とは?

契約不適合責任とは、不動産の売買契約において引き渡された物件が、契約で合意した内容や通常求められる品質・数量などに適合しない場合に、売主が負う法律上の責任のことです。

簡単に言えば、「引き渡された不動産に欠陥や約束と違う点があった場合の売主の責任」です。

瑕疵担保責任と民法改正

かつて(2020年4月の民法改正前)は瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)という制度がありました(旧民法570条)。

瑕疵担保責任では、物件に「隠れた瑕疵」(買主が普通の注意では発見できない欠陥)があるときに売主が責任を負い、買主は契約解除(キャンセル)か損害賠償しか請求できませんでした。

しかし2020年の民法改正で、この制度が大きく変わりました。

名称が「契約不適合責任」に改められただけでなく、その内容も見直されています。

改正後の契約不適合責任では、「隠れた瑕疵」という表現が削除されました。つまり、欠陥が引き渡し時に買主に見えていたかどうかに関わらず、契約内容に適合しない点があれば責任が追及できる可能性があります。

契約不適合責任の選択肢

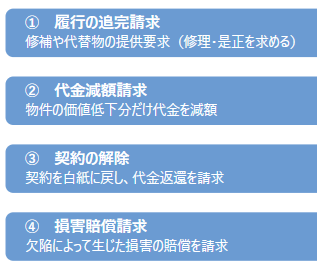

また、買主が救済を求める手段が拡充された点も重要です。旧法下では前述の通り「契約解除」か「損害賠償」しか手段がありませんでしたが、改正後は以下のような選択肢があります。

履行の追完請求(修補や代替物の提供要求)

売主に欠陥の修理・是正を求めることができます。旧法では不動産は特定物とされ、この請求が認められませんでしたが、改正民法562条で明文化され、不動産についても可能になりました。例えば、購入後に雨漏りが見つかった場合、改正前は「重大なら解除、そうでなければ損害賠償しかない」という状況でしたが、改正後はまず売主に修理を要求できるようになったのです。

代金減額請求

物件の価値低下分だけ代金を減額するよう求めることもできます(民法563条)。旧法では主要な判例上認められていませんでしたが、改正により明文で認められました。

例えば、引き渡し後に土壌汚染や雨漏りが発覚したケースでも、以前は契約解除か損害賠償しか手段がありませんでしたが、改正後は契約を維持したまま適正な代金に減額するという柔軟な解決も可能です。

契約の解除

後述する要件を満たせば契約を白紙に戻し、支払った代金の返還などを求めることができます。

損害賠償請求

欠陥によって生じた損害の賠償を請求できます。

買主が契約不適合責任を追及できる期間にも注意が必要です。

民法上、原則として「契約不適合を知った時から1年以内」にその旨を売主へ通知しなければなりません。

この期間内に通知しないと、原則としてその不適合についての請求(修補・解除・賠償等)ができなくなります。

例えば引渡し後に欠陥に気づいたら、できるだけ早く売主へ内容証明郵便などで不具合の内容を伝えることが大切です。

なお、この1年ルールは一般消費者間の取引の場合で、事業者同士(商人同士)の取引では商法の規定によりもっと厳しい検査・通知義務(引渡し後遅滞なく検査し、発見したら直ちに通知。発見が遅れても6ヶ月以内に通知)が課されます。

契約不適合が発生する典型的なケース

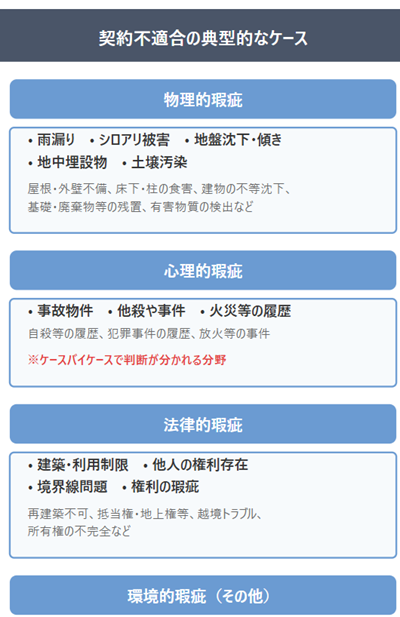

不動産取引で「契約不適合」となる典型的な例として、物件の種類を問わず以下のようなケースが挙げられます。

物理的な欠陥(物理的瑕疵)の例

雨漏り:住宅の屋根や外壁の不備により雨水が浸入するケース。引き渡し後に天井から雨漏りが発覚するような場合です。

シロアリ被害:床下や柱が白蟻(しろあり)に食害されているケース。見えない構造部分が侵食され、建物の強度に影響します。

地盤沈下・傾き:土地の地盤不良によって建物が不等沈下し、床や建物全体が傾いているケース。傾斜がひどいと居住に支障をきたします。

地中埋設物:土地の地下に古い基礎、井戸、廃棄物などの埋設物が残置されていたケース。建築工事の妨げになったり、撤去に費用がかかる問題です。

土壌汚染:土地が有害物質で汚染されていたケース。住宅地で土壌から環境基準を超える有害物質(鉛・ヒ素・六価クロムなど)が検出されると、健康や開発への影響が懸念されます。

心理的な要因による欠陥(心理的瑕疵)の例

事故物件:過去にその物件内で自殺があったケース。

他殺や事件:過去に殺人事件や重大犯罪が起きた物件。

火災等の履歴:過去に放火など火災事件があった物件。

これらは物理的な構造には問題がなくても、買主に心理的嫌悪感や不安を与える事故歴・事件歴です。

一般に「心理的瑕疵」と呼ばれ、こうした履歴が知らされずに購入すると後で知った買主が強い拒否感を抱き、取引上トラブルになることがあります。

心理的瑕疵が契約不適合に当たるかはケースバイケースですが、事件の内容が極めて悲惨・異常であること、社会的に報道され周囲の人も記憶しているような場合には契約不適合と認められた裁判例もあります。

もっとも、経過年数が長かったり社会的影響が小さい事故の場合は瑕疵と認められないこともあり、判断が分かれる分野です。

法律上の欠陥・権利上の欠陥(法律的瑕疵)の例

建築・利用の法的制限:物件が法律や条例により再建築不可であるケースや、建ぺい率・容積率オーバーの違法建築物件など。

例えば、接道義務(道路に2m以上接していないと建て替え不可)を満たさず再建築不可の土地だった場合、購入後にそれが判明すると「こんな土地に家を建てられない」と大問題になります。

他人の権利が存在:買った土地建物に、実は他人の抵当権・地上権・借地権などの権利が付着していたケース。

または、境界線が食い違っていて隣地と越境トラブルになっている場合も含みます。例えば「隣の建物の基礎が自分の土地に一部入り込んでいた」という例では、それ自体が契約不適合(境界に関する瑕疵)と認定されています。

権利の瑕疵

物件の所有権が完全でない場合も典型です(極端な例では、売主に売る資格がなかった、というケースですが、通常は売買実務で起こりにくいでしょう)。

旧民法では物の瑕疵と権利の瑕疵で規定が異なっていましたが、新民法では両者まとめて契約不適合責任として扱われます。

その他環境に関する瑕疵

上記以外に、周辺環境が原因で契約不適合と問題になるケースもあります。

「周辺に嫌悪施設がある」「住環境が悪い」などの場合、広い意味で「環境的瑕疵」と呼ばれます。

例えば、すぐ近くに暴力団事務所があることを告げられず購入したような場合や、工場の騒音・悪臭がひどい土地をその説明なく売買した場合などです。ただし環境に関する感じ方は主観的な面もあるため、これが法的に契約不適合と認められるかどうかも事案次第です。

要するに、「その不動産が通常有しているべき基本的な性質や品質を欠いている場合」には契約不適合になり得ます。

逆に言えば、古い物件で経年相応の劣化がある程度ならそれは通常想定される範囲なので契約不適合とは言えませんし、買主がその欠陥を事前に了承し、その分価格に反映して安く買ったような場合も、それは契約内容の一部と見なされるため後から不適合とは主張できません。

例えば築年数の経った中古住宅では多少の雨漏り痕や設備の不具合は想定内とされることもあります。

実際、築38年のマンションで台風時にサッシから浸水があった事案では、「古い物件で経年劣化や消耗は買主も了承済み」とされ瑕疵担保責任(契約不適合責任)は否定されています。このように、不動産の年式や取引時の説明状況なども踏まえて、「契約不適合」かどうかが判断されるのです。

契約不適合を理由に売買契約を解除できる要件

不動産売買契約において物件の契約不適合(欠陥)が判明した場合、買主は前述のように修補(修理)や代金減額、損害賠償など様々な請求手段を取れます。

その中でも契約自体をなかったことにする「解除」(キャンセル)は、取引を白紙に戻す強力な手段です。

では、買主はどのような場合に契約解除ができるのでしょうか?

契約不適合を理由に解除するには、法律上いくつかの条件があります。

主なポイントは次のとおりです。

売主に修補(是正)の機会を与えること(原則)

法律上、直ちに解除せず、まず売主に修理や代替提供を促すことが求められます(催告解除の原則、民法541条)。

履行の追完と呼ばれます。

具体的には、買主は売主に対し「○○の不具合を○週間以内に直してください」といった通知(催告)を出し、それでも履行(修補等)されない場合に解除権を行使できます。

ただし、例外として、催告しても無駄な場合(売主が修理を拒否したり、不適合が修理不能・修理しても意味がないほど重大な場合)は、催告なしで直ちに解除できます(民法542条)。履行の追完が不能な場合です。

例えば、建物が倒壊寸前の致命的欠陥なら、待たずに解除を通知することが許されるでしょう。

これに対し、売主側からの反論(抗弁)もありえます。

買主自身の落ち度

その不適合について買主の責めに帰すべき事由(過失など)がある場合は解除できません。

例えば、買主が自分で改造した結果生じた欠陥や、保管中の買主のミスで悪化させた不具合を理由に解除することはできません。また、買主が当初から欠陥を知っていた場合(知りながら購入した場合)も、「知っていて買った以上は契約不適合ではない」という扱いになります。

これは契約解除に限らず契約不適合責任全般に言えることで、契約時に知っていた瑕疵については原則として売主の責任追及ができません。

1年の経過

買主が不適合を知ってから1年以内に通知をしなかった場合。

売主が知っていた場合(または重大な過失)は別。

契約不適合責任を負わないという特約

特約がある場合は、これを理由に契約不適合責任を負わないという反論がされます。

ただし、売主が悪意の場合はこの主張はできません。

軽微性

不適合などがその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である場合には、契約を解除できないとされています(民法541条但し書き)。

軽微な場合、契約目的に重大な影響を与えるものではなく、目的を達成できるので解除できないとされます。

目的の達成が重要なポイントになるとされています。

たとえば、不適合がごく軽微な場合(例:ドアノブの緩み程度の瑕疵)は解除までは認められず、修理対応や代金減額で解決すべきとされます。

逆に、雨漏りで住居として機能しない、土壌汚染で建物が建てられない、といった契約の目的を根本から損なう重大な欠陥なら解除が認められやすくなります。

なお、この要件に関し、2020年改正によって解除の要件は旧法より緩和されています。旧民法下の瑕疵担保責任では「その瑕疵のため契約の目的を達成できないときに限り解除できる」(旧民法570条)と解釈されてきました。

改正後は上述の通り「軽微でなければ解除可」となり、形式上は、必ずしも目的達成不可能まで求められていません。

目的達成が引き続き重要なポイントにはなりそうですが、条文上の構造は緩和されているといえるでしょう。

解除の手続き

契約解除の意思表示は、法律上は書面でなく口頭でも可能ですが、トラブル防止のため書面で行う方が無難です。

具体的には、内容証明郵便などの証拠が残る形で、売主に対して「契約不適合(〇〇の欠陥)を理由に本契約を解除します」という通知を送ります。

通知には、発見された欠陥の内容や、もし修補の催告を経ている場合はその経緯(〇月〇日に修理を求めたが履行されなかった等)も書き添えるとよいでしょう。

解除の通知を受け取った売主は、契約を遡及的に無効にする義務を負います。

つまり、売主は受領済みの代金を全額買主に返還し、買主は物件を原状回復して返還する、といった処理です(民法545条)。不動産の場合、買主がすでに登記名義を得ていれば抹消登記の協力が必要ですし、物件を引き渡され住んでいた場合は明け渡すことになります。

実務上は、売主から代金が返還されるタイミングで買主が明け渡し・所有権移転登記抹消をするという流れになるでしょう。

注意したいのは、売買契約時に手付金を支払っている場合です。通常の不動産売買契約には「手付解除」の条項があり、買主は手付金を放棄することで契約解除(違約ではなく任意解除)が可能な期間があります。

しかし、今回のように契約不適合に基づく解除は法律上の権利行使であり、「手付解除」とは別物です。

契約不適合を理由とする正当な解除の場合、支払済みの手付金も含め売主から全額が返還されるのが原則です(違約解除ではないため違約金的に手付を没収されることはありません)。

解除後の精算事項としては、利息や費用の調整も発生します。買主が住宅ローンを組んでいた場合、解除になればローンは一括返済することになりますから、その間の利息分や、固定資産税・都市計画税(日割精算分)などの扱いも話し合う必要があります。

多くの場合、契約解除に伴う具体的な金銭精算について契約書に定めがありますので(例:「解除の効果:売主は直ちに受領代金を返還し、買主は物件を原状回復して明け渡す」等)、その条項に従って処理します。

契約不適合解除の裁判例

契約不適合責任に基づいて契約の解除ができるかどうかは、裁判例でもよく争われます。

裁判所でも肯定例、否定例と分かれています。

改正前の瑕疵担保責任における判断も参考になるでしょう。

東京地方裁判所令和6年2月15日判決

原告は、被告との間で土地購入契約を結び手付金を支払いましたが、被告の契約違反を理由に契約を解除し、手付金30万円の返還と違約金30万円の支払いを求めました。

しかし、裁判所は、被告による契約解除が有効であり、原告が主張する被告の契約違反はいずれも認められないと判断しました。

その結果、原告は被告に対して違約金30万円を支払う義務があるとし、被告が手付金30万円と違約金30万円を相殺したことで、原告の請求を棄却する判決が下されました。

原告は、被告が土地内の池や大量の産業廃棄物の存在を告知しなかったことは売主の義務違反と主張しましたが、裁判所は、本件土地に大量の産業廃棄物が埋設されているとは認められないとして、原告の解除を否定、被告側の解除を有効と判断しています。

契約不適合の立証ができなかった事案といえます。

東京地方裁判所令和6年3月21日判決

不動産売買契約における錯誤と違約金請求に関するもの。

原告(売主)と被告(買主)は建物の売買契約を締結したが、被告が契約を解除したため、原告は違約金4000万円の支払いを求めて提訴。

一方、被告は、本件不動産が「流通業務地区」内にあり、特定の用途制限を受けることについて、原告が説明を怠ったことによる詐欺または錯誤があったと主張し、契約解除または取り消し、手付金4000万円の返還などを求めて反訴。

裁判所は、被告が流通業務地区の存在を認識していたとし、契約不適合、詐欺、および錯誤のいずれも認めず、原告の請求を認め、被告の反訴請求を棄却。

被告:本件不動産は一般的な収益物件として利用できるものと認識していたが、本件規制によりその目的を達せず、契約不適合である。

原告:本件規制のある不動産が売買対象であることは明らかであり、契約不適合はない。

裁判所は、原告が売買契約に先立ち交付した資料や重要事項説明書のドラフト等により、本件規制が存在する物件であることを被告に示していると認定し、契約不適合責任を否定しています。

契約内容が問題になった事案といえます。

東京地方裁判所令和5年12月6日判決

投資用不動産売買契約における原告の請求を棄却するものです。

原告は、被告Y1が所有する物件を被告Y2の仲介で購入しましたが、後に消費者契約法上の取消事由、錯誤、詐欺、または契約不適合責任に基づく解除事由があると主張し、損害賠償を求めました。

しかし、裁判所は、原告が既に複数の収益不動産を保有し、事業としてこの契約を締結したと認定したため、消費者契約法の適用を認めませんでした。

また、売主が契約不適合責任を負わないことが契約当初から明示されていたことから、錯誤や詐欺、契約不適合による解除も認められませんでした。

結果として原告の全ての請求が棄却されました。

契約不適合責任を負わないという特約があるため、解除が否定されたという事案です。

東京地方裁判所令和5年11月6日判決

原告が被告会社から購入した中古車のエンジンに不具合があったことを巡るものです。

原告は、被告会社に対し売買契約の解除に基づく代金の返還を求め、また、被告会社の代表者Y1と取締役Y2に対し、詐欺的な販売と監督義務違反に基づく損害賠償を請求しました。

裁判所は、中古車のエンジンが使用できない状態であったことを認め、契約不適合責任を免除する「現状渡し」の特約は、消費者契約法により無効であると判断し、被告会社に代金の一部返還を命じました。

しかし、代表者Y1による詐欺的な販売や取締役Y2の監督義務違反は認められず、これらの請求は棄却されました。

「本件自動車のエンジンは正常に作動することが前提とされていた」と認定。

エンジン内部の錆と線キズによる圧縮漏れは、契約内容に適合しない不具合であると判断。

東京地方裁判所令和4年8月25日判決

この訴訟は、原告が不動産売買契約の取消しまたは解除を求めた事案に関するものです。

原告は、固定金利型住宅ローン「フラット35」の利用を前提に物件を購入したものの、その建物がフラット35の適合証明書を取得できなかったため、錯誤による契約取消し、または契約不適合による解除を主張しました。また、「フラット35利用相談可能」という広告が誇大広告にあたるとして、損害賠償も請求しました。

しかし、裁判所は、フラット35の利用が契約の前提となっていたとは認められず、誇大広告にもあたらないと判断し、原告の請求を棄却。

その結果、被告が主張した、代金不払いを理由とする契約解除および違約金請求が認められました。

裁判所は、本件売買契約において、フラット35が利用できない事態も「想定されていたこと」が融資利用特約により示されていたと認定。

合意内容の立証が問題になった事案です。

契約不適合責任以前の瑕疵担保責任時代の判例

以下は、民法改正前、契約不適合との名前になる瑕疵担保責任時代の解除判例です。

東京地方裁判所令和5年2月17日判決

地下室の漏水があるマンションを購入した原告らが、売主と仲介業者に対して契約解除、不当利得返還、および損害賠償を求めた事案に関するもの。

裁判所は、地下室の漏水が「隠れた瑕疵」に当たると認定したものの、居住スペースが利用可能であることから売買契約の解除は認めませんでした。しかし、売主に対しては瑕疵による建物の価値下落分の損害賠償を、仲介業者に対しては説明義務違反による損害賠償の一部を認める判決を下しました。

「新築から約20年程度経過した中古物件であるとしても、その地下室内において、上記アで認定した床や壁の境目から水がしみ出して水溜まりができるような状況は、マンションが最低限有すべき品質・性能であると認めることはできないというべきである。」

その余の居住スペース(1階部分の床面積は約68平方メートル)は使用することができ、また、上記2で認定した漏水が修繕不可能であるとまで認めることはできないことに鑑みると、本件売買契約を締結した目的を達することができないものと認めることはできないというべきである。

瑕疵だが解除は否定、修繕できる可能性も含めての判断となっていそうです。

東京地方裁判所令和4年5月30日判決

不動産売買契約における瑕疵担保責任と告知義務違反に関する複数の争点を扱っています。

特に、暴力団関係者の居住、シロアリ被害、および賃料滞納者の存在が、不動産の「隠れた瑕疵」に当たるか、また売主に告知義務違反があったかが主な争点でした。

判決は、暴力団関係者の居住は心理的瑕疵に当たるとし、買主への損害賠償を一部認めましたが、売主がその事実を認識していたとは認めず、告知義務違反は否定されました。

シロアリ被害や賃料滞納者に関する買主の主張は、いずれも瑕疵または告知義務違反として認められませんでした。

東京地方裁判所令和3年4月13日判決

この裁判は、マンション最上階の居住者が、生ごみ排水処理システムの排気口からの悪臭が隠れた瑕疵にあたるとして、売買契約の解除と損害賠償を求めた事案です。

原告は、排気口の存在や悪臭について説明を受けておらず、室内の臭気指数が許容限度を超え、精神的苦痛を被ったと主張しました。

しかし、裁判所は、市が定める大気の臭気指数の許容限度を室内の臭気指数が超えていないこと、また排水処理システムが一般的な性能基準を下回る証拠がないことを指摘しました。

その上で、発生する臭気は居住者の受忍限度内にあると判断し、マンションに瑕疵はなく、被告に説明義務や目的物引渡義務の不履行はないとして、原告の請求を棄却しました。

瑕疵自体の認定が問題になった事案です。

東京地方裁判所平成22年3月9日判決

土地の売買契約における瑕疵と不動産仲介業者の説明義務について焦点を当てています。

具体的には、公図と現況の地形や面積に大きな相違がある土地を巡る損害賠償請求事件であり、この相違が将来的な所有権紛争の可能性を生み出すため、民法570条の瑕疵に該当すると認定されました。

また、仲介業者である被告Y2有限会社は、これらの相違を認識しながら買主である原告に説明を怠ったため、仲介契約に基づく説明義務違反があったと認められ、原告は被告Y2有限会社に対して損害賠償を請求しました。

しかし、売主である被告Y1株式会社に対する請求は、詐欺や債務不履行、他人物売買、瑕疵担保責任に基づく解除のいずれも認められず、棄却されました。結果として、仲介業者は買主に対し、売買代金の一部に相当する金額の損害賠償を命じられました。

瑕疵担保責任に基づく解除の否定:原告が本件土地で駐車場業を営み収益を得ており、購入目的が住宅建築であり転売目的ではなかったこと、紛争顕在化が売買から7年後であったことを考慮すると、「本件土地に存する前記瑕疵は,本件売買の目的を達成することができない程のものとまでは認め難い。」と判断されています。

瑕疵だが解除不可、売買契約からの長期間経過が判断要素とされていそうです。

東京地方裁判所平成20年9月24日判決

マンション建設用地として購入された土地に多量の廃棄物埋設と土壌汚染が発覚した事案に関するものです。

原告(買主)は、この汚染が隠れた瑕疵にあたるとして、売主Y1との売買契約の解除と代金4億6000万円の返還、および所有権移転登記の引き取りを求めました。さらに、原告はY1に代位して、Y1の前の売主であるY2に対しても、債務不履行や契約解除に基づく損害賠償などを請求しました。

裁判所は、土地の汚染と多額の処理費用を隠れた瑕疵と認め、原告によるY1との契約解除を有効とし、代金返還と登記引き取りを認めました。しかし、Y2に対する原告の請求は、Y2に債務不履行があったとは認められないとして棄却されました。

東京地方裁判所平成17年12月5日判決

シックハウス症候群に関する分譲マンションの売買契約における瑕疵担保責任事件の判決。

原告は、被告から購入したマンションが「環境物質対策基準に適合した住宅」と表示されていたにもかかわらず、実際は高濃度のホルムアルデヒドを放散するシックハウスであり居住不可能であると主張しました。

裁判所は、当事者が前提とした建物の品質を合理的に解釈し、目的物がその品質水準に達していない瑕疵が存在すると認定し、売主である被告の瑕疵担保責任を肯定しました。

結果として、契約解除を認め、被告に対し、売買代金等に相当する損害賠償金の支払いを命じています。

東京地方裁判所平成15年4月10日判決

新築マンションの購入者たちが、建築主兼売主である不動産業者と設計・監理を行った業者に対して損害賠償を求めた事案です。

購入者たちは、マンションの基礎杭の短縮による安全性への欠陥、一階部分の浸水被害、および構造計算上の問題という3つの主要な欠陥を主張しました。

裁判所は、基礎杭の短縮と構造計算上の問題については欠陥とは認めませんでしたが、一階部分の浸水被害についてはマンションの瑕疵と認定しました。結果として、売主である不動産業者に対しては瑕疵担保責任に基づく契約解除と損害賠償が認められ、慰謝料や訴訟関連費用も一部請求が認容されました。

奈良地方裁判所葛城支部平成14年9月20日判決

建築基準法が定める接道義務を満たさない土地建物の売買に関する損害賠償請求事件です。

原告は、接道義務違反が隠れた瑕疵であるとして売主に対し契約解除と損害賠償を求め、また、仲介業者に対しては説明義務違反による債務不履行を理由に損害賠償を請求しました。

裁判所は、売買契約時点で接道義務違反が確定していたと判断し、売主には瑕疵担保責任に基づく契約解除と損害賠償を、仲介業者には説明義務違反による損害賠償をそれぞれ認めました。特に仲介業者に対しては、その過失が重大であると認定し、弁護士費用も損害として認められるとの判断を示しています。

裁判所は、「一般に土地付建売住宅を購入する者は、特段の事情のない限り、単に当初の建物に居住することのみを目的に購入するものではなく、将来において、建物を建て替えたり、あるいは転売することをも目的として購入するものと推認でき」るとし、接道義務違反は契約の目的を達成できない重大な瑕疵であるため、原告による売買契約の解除を認めています。

東京地方裁判所平成13年6月27日判決

軟弱地盤における土地付き建売住宅の瑕疵担保責任に関する裁判所の判決です。

複数の原告が、軟弱な地盤に起因する建物の不具合により、住宅販売会社と不動産仲介会社を提訴しました。

裁判所は、軟弱地盤が「隠れた瑕疵」であると認定し、販売会社に対しては売買契約の解除と代金返還を、仲介会社に対しては説明告知義務違反による不法行為責任に基づく損害賠償を命じています。

建物の不具合は「日常生活を円滑に送ることを困難ならしめるものであり、安全面にも問題を生じるだけでなく、さらに、不具合の程度が悪化するという深刻な状態にある。」

不具合解消には「本件各建物の基礎工事について抜本的なやり直しが必要である上に、その実施の面でも困難が予想される。」

補修に要する金額は「本件売買代金のおよそ半額に達し又は半額を超えるのであって、これは、本件各建物と同様の居住用建物における建築費に匹敵する額である。」

これらの理由から、「原告らは、本件各売買契約の目的を達することができないものというべきである。」

大阪地方裁判所平成12年9月27日判決

欠陥住宅を巡る損害賠償請求事件に関する大阪地方裁判所の判決です。

新築建売住宅に重大な構造上および防火上の欠陥があったとして、購入者が売主、販売会社の代表者兼建築主、施工者、および工事監理者とされた建築士を相手取り訴訟を起こしました。

判決では、売主と販売会社の代表者兼建築主に対し、瑕疵担保責任および不法行為に基づく損害賠償が認められ、契約解除による原状回復および諸費用、調査費用、慰謝料を含む約3974万円の支払いが命じられました。

一方で、施工者と工事監理者とされた建築士に対する不法行為責任は退けられ、彼らが積極的に詐欺的勧誘行為を行った特段の事情がない限り、単なる物件の価値の低さのみでは不法行為は成立しないと判断されました。

「本件建物の現状の空間利用を損なわずに、本件瑕疵を除去し、安全性を有する建物にするための補修方法としては、本件建物を全て解体し、新たな建物を再築するより他に方法がない」と結論付けられました。

したがって、「本件瑕疵の存在により、本件不動産を住居として使用するという本件売買契約の目的を達成することが不可能であるといわざるを得ず、原告は、瑕疵担保責任に基づき、本件売買契約を解除することができる」。

東京地方裁判所平成9年12月25日判決

土地建物の売買契約に関する訴訟の判決です。

原告は、購入した物件に隠れた瑕疵があったとして、売主と仲介業者に対し、手付金の返還や損害賠償を求めています。

主な争点は、地下車庫の築造の可否、南側の眺望、浄化槽の存在、建物の違法性、そして接面道路が私道であり通路協定がなかったことが瑕疵に当たるか否かでした。

裁判所は、これらの点が隠れた瑕疵には該当せず、また売主や仲介業者に告知義務違反や債務不履行もないと判断し、原告の請求をすべて棄却しました。特に、私道については、建築基準法の特例適用により建築が可能であったことが判決の重要な根拠となっています。

道路敷地所有者全員の承諾に基づく通路協定が成立していなくとも、建築基準法43条1項但書の適用を受けるための建築条件(例:建築物の階数が二階以下であることなど)を具備することにより、建築確認を得て土地を建築物の敷地とすることが可能であったと認定。実際に隣接地所有者や被告らもこの適用により建築確認を得ている。したがって、通路協定の不在は「隠れた瑕疵」に当たらず、告知義務も発生しないとしています。

神戸地方裁判所平成9年9月8日判決

新築された鉄筋コンクリート造住宅の売買における損害賠償請求事件に関する神戸地方裁判所の判決です。

判決は、建物内部への雨水浸水が、二重地下壁の不設置など防水・排水設備の「隠れた瑕疵」によるものであり、契約目的を達成できないとして、売買契約の解除を認めました。

東京高等裁判所平成元年8月10日判決

飲食店経営を目的として購入されたマンションの一区画に関する売買契約解除事件。

原告は、飲食店営業に必要な換気設備や冷暖房設備が建物の構造上、関連法規に違反せずに設置できないと主張し、契約不適合を理由に売買契約の解除と代金返還、違約金の支払いを求めています。

被告は、設備設置は可能であり、用途変更申請や客付け合意などによって原告の主張は不当であると反論しました。

裁判所は、当該建物が飲食店営業可能な構造ではないと認定し、原告による契約解除を認め、代金返還と違約金の支払いを被告に命じました。

この判決は、建物の用途に関する事前確認と構造上の適合性の重要性を示しています。

大阪地方裁判所昭和61年12月12日判決

マンションの購入者が、温室での園芸活動を目的として購入したマンションの専用庭への日照が、契約後に隣接地に建設された高層建物によって阻害されたことに対し、売主を提訴した事例です。

原告は、日照の喪失が隠れた瑕疵に当たると主張し、売買代金の返還または損害賠償を求めました。

裁判所は、売主が日照確保について説明しながら第三者への土地売却の可能性を説明しなかったことが隠れた瑕疵に該当すると認めました。

しかし、マンション購入の主目的は居住用であり、日照阻害だけで契約目的が達成できないとまでは言えないとし、売買代金の全額返還ではなく、日照が確保できないことを知っていれば支払わなかったであろうと認められる金額の一部(400万円)を損害賠償として認める判決を下しました。

「原告らは、第一義的には居住用マンションを購入したものであり、本件温室への日照が阻害されてもそれだけでは本件マンションを購入した本件契約の目的を達することができなくなつたものではないといわねばならない」として、契約解除の主張は認めなかったものです。

東京地方裁判所昭和52年5月16日判決

隠れた瑕疵と違約金(違約手附)と瑕疵担保責任という二つの主要な争点を扱っています。

原告は、購入した土地に公道への適切な通路がないという隠れた瑕疵があったため、売買契約の目的を達成できないとして契約解除を主張しました。

裁判所は、売買契約の際に公道であると説明された通路が実際には私有地上の通路であり、原告が契約の目的を達成できない「隠れた瑕疵」に当たると認定しました。結果として、被告に対し受領した手付金200万円の返還を命じましたが、瑕疵担保責任による解除の場合は手付金の倍額償還を定めた特約の適用外であるとして、その部分の請求は退けられました。

裁判例のポイント

圧倒的に不動産を対象とする裁判例が多いです。金額的にも高額であり、違約金が絡むことも多いため、裁判での判決になる事案も多いのでしょう。

ポイントとしては、まず、「すべての欠陥が契約不適合になるわけではない」という点です。

裁判例でも、築年数相応の老朽化や軽微な不具合については契約不適合責任が否定される傾向が見られました。

買主としては、新築物件でもない限り多少の不具合は織り込んでおく、つまり完璧を求めすぎないことも現実的には必要です。

一方で売主としては、古い物件であることや経年劣化の状況を契約前にしっかり説明し、契約書や重要事項説明書に「〇年経過による設備の劣化等は買主が受容する」といった形で明示しておくことが、自身を守るポイントとなります。

契約内容の立証がポイントになっている事案も多いため、書面化しておく必要があるでしょう。

契約不適合を巡るトラブルでは立証の問題もあります。

裁判になれば、「その欠陥が契約不適合と言えるほど重大か?」「買主は本当に知らなかったのか?」「売主は故意に隠したのではないか?」などが争点になります。

合意内容が何だったのか、契約書、勧誘資料、契約に至るやりとりも保存しておいた方が良いでしょう。

さらに、通知と交渉のタイミングにも注意しましょう。

前述のとおり契約不適合を知ったら1年以内に通知が必要ですが、できればできるだけ早く売主や仲介業者に連絡するのが望ましいでしょう。

裁判例の中でも、契約からの期間経過を解除否定方向の判断要素としているものも見られます。

発見から長期間放置すると「本当にそんな不具合があったのか」「放置して悪化したのではないか」と疑われ、紛争解決が難航する恐れがあります。

おかしいと思ったらすぐ専門家に相談し、早めに動くことは共通して重要な心得です。

ご相談をご希望の場合には、お電話または相談予約フォームよりご連絡ください。

契約不適合責任についての法律相談(面談)は以下のボタンよりお申し込みできます。