FAQよくある質問

FAQ(よくある質問)

Q.約定解除権とは?

約定解除とは、契約当事者が契約にあらかじめ定めた条件に基づいて一方的に契約を解除することです。

法定解除権とは異なり、契約書に「○○の場合には契約を解除できる」といった条項を設けることで、債務不履行や支払遅延、品質不良などの際に迅速な対応が可能となります。

売買契約や業務委託契約において重要な契約条項の一つですが、信義則違反や権利濫用とならないよう、適切な条項設計と慎重な行使が求められます。

この記事は、

- 契約書作成・審査業務に携わる法務担当者

- 契約解除トラブルに直面している人

に役立つ内容です。

約定解除とは

約定解除とは、契約当事者が契約にあらかじめ定めた条件に基づいて、一方的に契約を解除することをいいます。

契約は本来、双方に法的拘束力があり簡単に破棄できませんが、法定の理由または契約上の合意された理由がある場合には途中終了(解除)が認められます。

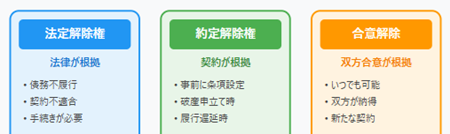

まず、契約解除に関する基本的な種類を整理しておきましょう。

法定解除権(法律に基づく解除権):民法など法律の規定によって発生する解除権です。

例えば、相手方が債務不履行(履行遅滞や履行不能など)に陥った場合、一定の手続きを踏めば契約を解除できます。売買契約における契約不適合責任(旧瑕疵担保責任)に基づく解除もここに含まれます。

約定解除権(契約に基づく解除権):法定解除権とは別に、契約当事者間で契約締結時に合意して定めておく解除権です。

契約書に「○○の場合には契約を解除できる」といった条項を置き、その事由が発生すれば一方的に契約を打ち切ることができます。

例えば「相手方について破産手続開始の申立てがあった場合には通知なく直ちに解除できる」「○日以上の履行遅延が生じた場合は解除できる」といった取り決めがこれにあたります。

合意解除(合意解約):契約成立後に、当事者双方の合意によって契約関係を消滅させる方法です。

いわば「契約を解除する契約」であり、お互いが納得すればいつでも契約を終了できます。

これとは別に、契約時に解約手付を交付し、当事者いずれかが手付金を放棄(または倍返し)することで契約を解除できるという特約を設けるケースもあります。

不動産売買における解約手付や、一定期間内に建物を建てない場合に売主が買戻しできる買戻特約などは、約定解除の代表例です。

以上のように、契約解除には法律によるもの(法定解除)と契約の取り決めによるもの(約定解除)があり、当事者の合意による解消も含め複数の形態があります。それぞれ効果にも違いがあり、一般に「解除」というと契約の効力を遡及的に消滅させ(既に履行済みのものは原状回復義務が生じる)、「解約」は継続的契約を将来に向かって消滅させる意味で使われます。

例えば、売買契約の解除は遡及効を伴いますが、賃貸借契約における中途解約(解約の申入れ)は将来効で契約終了となります。

売買契約における約定解除の典型例と注意点

売買契約では、物やサービスのやり取りに関する契約不適合や代金支払いの問題が生じることがあります。

そうした場合に備え、契約書に約定解除条項を盛り込んでおくことが一般的です。

ここでは、売買契約における典型的な約定解除事由と留意点を説明し、関連する判例も紹介します。

支払い遅延・品質不良などによる解除条項

売買契約でよく定められる解除理由には、主に次のようなものがあります。

代金支払いの遅延: 買主が期日までに代金を支払わない場合、売主としては債務不履行となるため契約解除を検討できます。

民法上はまず相当の期間を定めて履行を催告し(履行遅滞)、それでも支払われないときに解除権が発生します(民法541条)。

契約条項で「○日以上支払いが遅れた場合には催告なしで解除できる」と定めることも可能ですが、実務上はトラブル防止のため猶予期間を設けるケースが多いです。

商品の未納・納期遅延: 売主が商品を契約どおりに納入しない場合や、納入が著しく遅れた場合も解除理由となります。

買主は履行遅滞として催告のうえ契約解除を主張できます。

契約書で「○月○日までに納品がないときは契約を解除できる」と明記しておけば、当事者間で認識が一致し紛争予防に有効です。

契約不適合(品質不良・瑕疵): 引き渡された商品や提供されたサービスが契約内容に適合しない場合(欠陥・不良品など)、買主は契約を解除できることがあります。

2020年の民法改正により売買の契約不適合責任が導入され、買主は目的物が契約の種類・品質に適合しないとき、原則その事実を知ってから1年以内であれば解除や代金減額・損害賠償を請求できると定められました。

もっとも、解除が認められるには契約の目的を達成できない程度の不適合である必要があり、軽微な瑕疵では解除できない点に注意が必要です。

契約書には、どの程度の不良で解除可能か(例:致命的な欠陥の場合に限る等)を具体的に定めておくと紛争時の判断基準が明確になります。

契約書における解除条件の定め方

売買契約書を作成する際は、上記のような典型事由を踏まえて解除条件を明文化します。

法律で決められている債務不履行の具体的な内容を明記したり、法律では解除理由とならない当事者の破産などの事由でも解除できるようにしたりします。

例えば、「何らの催告を要せず直ちに解除できる事由」として次のように列挙することが考えられます。

(例)「一方当事者が以下の各号の一つに該当した場合、他方当事者は何らの通知または催告を要せず直ちに本契約を解除することができる。(1)本契約上の義務に違反したとき(2)支払停止もしくは支払不能に陥ったとき(3)監督官庁より営業許可の取消処分を受けたとき ...」

このように具体的な解除事由を契約書に定めておくことで、解除権行使の要件が明確になり、いざ相手方が契約違反をした場合にも迅速に対応しやすくなります。

ただし、約定解除の内容は当事者が自由に決められる反面、公序良俗に反する条項は無効となる点に注意が必要です。

あまりに一方に不利・過酷な解除要件は無効と判断される可能性がありますので、合理的でバランスの取れた内容とすることが大切です。

売買契約に関する解除をめぐる紛争

売買契約では解除権濫用の有無が問題となることがあります。

例えば、商品価格の下落に伴い買主が些細な不備を理由に契約解除を主張するようなケースでは、裁判所が「契約違反は軽微で解除権の行使は権利濫用にあたる」として解除無効と判断する可能性があります。

実際の紛争では契約書の文言だけでなく、違反の程度や当事者の意図・交渉経緯も考慮されます。

したがって、売買契約の解除を巡るトラブルでは、解除理由の重大性と当事者間の信頼関係への影響が裁判所の判断基準となることを念頭に置く必要があります。

業務委託契約における約定解除の典型例と注意点

次に、ソフトウェア開発やコンサルティング業務などの業務委託契約(請負契約・準委任契約等)における約定解除について解説します。

業務委託契約は、発注者が業務の完遂を第三者(受託者)に委託する契約で、長期に及ぶことも多いため途中解約に関するトラブルが生じやすい分野です。ここでは、典型的な解除事由と注意点、さらに関連する裁判例を紹介します。

成果物の納入遅延・品質未達などによる解除事例

業務委託契約(特に請負契約)の場合、受託者(請負人)が契約どおりの仕事を完了しないときに発注者が解除を検討することになります。契約書で定められる典型的な解除理由は次のとおりです。

納期遅延(履行遅滞): 受託者が契約で定めた納期までに成果物を完成・引き渡さない場合、発注者は相当の期間を定めて履行を催告し、それでも履行されなければ契約を解除できます。

契約書にも「○○までに業務が完了しない場合は解除できる」といった条項を盛り込み、納期遵守の重要性を明示しておくことが重要です。

成果物の欠陥・内容不履行: 引き渡された成果物に重大な欠陥がある、成果物や業務の内容が契約条件を満たしていない(契約不適合)といった場合も解除理由となります。

例えば、発注内容と著しく異なる成果物しか得られない場合、契約の目的が達成できないため契約解除が認められやすいでしょう。軽微な不備で直ちに解除するのは濫用とみなされる恐れがあるため、契約書では「重大な瑕疵がある場合に限り解除可能」といった限定を付すことも検討されます。

その他契約違反: 業務委託の種類によっては、機密保持義務違反や再委託禁止違反などを解除事由に定めることもあります。契約関係の基本を揺るがすような違反行為(信用失墜行為)があれば、発注者は信頼関係破壊を理由に契約解除を主張できる場合があります。契約書には該当しうる重要な違反事項を網羅しておくと良いでしょう。

一方で、発注者側の都合による中途解約(いわゆる途中解約・任意解除)も実務上問題になります。

例えば発注者がプロジェクトを一方的に中止したい場合、受託者に落ち度がなくても契約を終了させる必要が生じます。この場合、まず契約書に中途解約条項があるかを確認します。契約書に「○日前の予告により契約を解約できる」等の規定があればそれに従い、なければ受託者との協議で損害賠償(金銭補償)などの条件を取り決める必要があります。

業務委託契約の法定解除

法律上も、契約の種類によっては発注者に一定の任意解除権が認められています。

典型例として請負契約では、民法第642条により「注文者(発注者)は完成前であればいつでも契約を解除できる」が、同時に「その解除によって請負人(受託者)に生じた損害を賠償しなければならない」と定められています。

したがって、発注者が自己都合で契約を打ち切る場合、未払い報酬だけでなく受託者の逸失利益相当額など損失補填が必要となる可能性があります。

さらに委任契約・準委任契約(成果完成ではなく事務処理や役務提供が目的の契約)の場合、旧民法下では委任者・受任者ともいつでも解除できるのが原則(旧民法651条)でしたが、2020年改正民法でも基本的な考え方は維持されています。

ただし、一方が相手方に不利な時期に解除したときや、契約が受任者の利益も目的とする場合には、相手方に生じた損害を賠償しなければならない、または解除が制限されると解釈されています(民法651条2項)。

最高裁判例(昭和56年1月19日第二小法廷判決)でも、「委任契約が委任者(発注者)の利益のみならず受任者(受託者)の利益のためにもされた場合には、特段の事情なく任意解除することは信義則上制限される」と判示されており、委任者による一方的解除は無制約には認められません。この判例は同時に「やむを得ない事由がある場合や、当初から解除権を放棄していないとみるべき事情がある場合には解除を許容し得る」ことも示しており、契約関係や解除権放棄の合意状況によっては例外もありうるとされています。

業務委託契約に関する解除をめぐる紛争

業務委託契約の途中解約をめぐっては、受託者側にも利益が及ぶ契約か否かが争点となることが少なくありません。

先述の最高裁判例の趣旨を具体化した裁判例として、ホテル運営委託契約事件(東京地裁平成13年7月25日判決)が挙げられます。

この事案では、ホテルオーナー(委託者)が20年の長期にわたるホテル運営委託契約を締結し5年ほど経過後に「運営成績が不満」等を理由に途中解除を通告したものの、契約書上は「相手方に契約違反等があった場合のみ解除できる」とされていました。

裁判所は、受託者の運営上多少の問題はあっても契約上の明確な違反事由とは言えないと判断し、契約書所定の解除事由には該当しないとしました。

さらにこの契約が受託者にも営業収益の一部を受け取る権利があるなど受託者側の独自の利益をも目的とする契約であった点を重視し、「民法651条による任意解除は本件には適用されず、一方的な解除は認められない」と結論づけています。この判例は、委任者による任意解除権の行使を信義則上制限した具体例といえます。

他方で、契約によっては発注者による解除が認められた例もあります。

例えば、高級車レンタル業務委託契約事件(東京地裁平成26年2月5日判決)では、3年の契約期間中に発注者が受託者の業務に不満を抱いて契約解除を主張し紛争となりました。

契約書には任意解除権放棄に関する明文はなく、解除事由として「レンタル稼働率が一定水準を下回った場合に解除できる」旨の条項がありました。

裁判所は「当該契約は受託者の事業拡大という受託者側利益の目的も有していた」が、契約書に定められた解除事由(稼働率低下等)を満たしていたことなどから、発注者による651条に基づく任意解除(途中解約)を有効と判断しました。

ただしその際、受託者の被った損失について発注者に損害賠償を命じ、権利行使と不利益補填のバランスをとっています。このように、業務委託契約の解除紛争では契約の性質(受託者の独自利益の有無)や契約条項の有無が勝敗を分けるポイントとなります。

以上より、業務委託契約では契約期間中の任意解除の可否について当事者間で認識のズレが起こりやすいため、契約締結段階で「中途解約できるか」「できるとしたら条件や手当てはどうするか」を明確にしておくことが重要です。契約書に解除権の範囲や手続を定めなかった場合、紛争時には民法の規定や信義則に則った解釈に委ねられることになります。

約定解除の有効性・無効性の判断基準

約定解除権を行使する場合、その解除条項や解除の仕方が法的に有効かという問題が生じます。

契約当事者がどんな解除条項でも自由に決められるとはいえ、他の法原則との関係で解除が制限されたり無効と判断されたりする場合があるのです。

ここでは、約定解除の有効性に影響する主な法的原則(信義則、公序良俗、権利濫用)と、解除通知の方法に関する実務上の注意点を解説します。

信義則・公序良俗違反、権利濫用による約定解除の制限

約定解除条項やその行使が問題となる場面では、以下の観点から有効・無効が判断されます。

公序良俗違反(民法90条): 契約内容が社会秩序に反する場合、その条項は無効とされます。

約定解除条項についても、内容が極めて不当・過酷で一方当事者に著しく不利益を強いるものは公序良俗違反と判断される可能性があります。

例えば「買主が支払いを1日でも遅延したら手続なしで契約解除し、かつ支払済み代金は全額没収する」といった条項は、制裁として過剰であり無効とみなされるおそれがあります(消費者契約であればなおさら無効)。実務上は合理性のない解除条件や過大な違約金条項は避け、公平性の観点から妥当な範囲にとどめることが大切です。

信義則違反(民法1条2項): 権利の行使は信義に従い誠実に行わねばならず、相手の信頼を裏切る形での解除は制限されます。継続的契約では特に、当事者間の信頼関係が破壊されたかが解除の許否を決する基準となります。契約書に定めた解除事由に形式的に該当していても、実質的には信頼関係が維持できる程度の違反である場合、直ちに解除権を行使することは信義則に反し許されないと判断されることがあります。

典型例が賃貸借契約で、契約書に「賃料滞納があれば即解除」と定めてあっても、裁判例では滞納1回で直ちに契約解除は認められず、再三の催告にも応じない場合や滞納が度重なる場合に初めて「信頼関係が破壊された」として解除を是認する傾向があります。また、解除権者が長期間権利を行使せず相手方に「もう解除されないだろう」と期待させたような場合も、後になって解除権を行使することは信義則違反(権利失効の法理)として許されないとされた判例があります。

要するに、解除権は誠実に行使されなければならず、相手方の信頼を裏切るような形での行使(例えば契約違反を黙認しておきながら後で突然解除を主張する等)は制限されるのです。

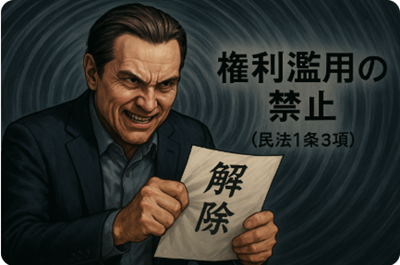

権利濫用の禁止(民法1条3項): 権利の行使がその目的を逸脱し、社会通念上是認できない場合には権利濫用として禁止されます。解除権についても、著しく不当な目的での行使は認められません。

例えば、軽微な契約違反を口実に実際は他に有利な契約先が見つかったために解除する場合や、解除権を盾に過大な要求を突きつける場合などは、権利濫用と評価され解除は無効となり得ます。

前述の信義則違反と重なる部分もありますが、権利濫用は権利行使自体の当否に着目した規制です。

判例でも、継続的取引契約において供給者側が契約上の約定解除権を行使する際には「取引継続が困難なやむを得ない事情」が必要とされ、安易な契約解消は許されないとされています。

解除権の濫用が認められた場合、その行使は無効となり契約関係は存続します。極端な場合、乱暴な契約解除が不法行為(信義則違反に基づく不法行為)と評価され、解除した側が損害賠償責任を負った例もあります。

以上のように、契約解除条項の有効性や解除権行使の適法性は、公序良俗や信義則といった基本原則との関係で判断されます。

実務上は、契約書に解除条項を入れる際にはできるだけ具体的かつ合理的な内容にし、相手方に一方的に不利益を強いないよう配慮することが重要です。

また、契約違反が生じた際も直ちに解除するのではなく、状況に応じて催告や協議の機会を与え、相手の改善努力を促すなど誠実な対応を取ることで、後々「解除権の濫用だ」「信義則違反だ」と争われるリスクを減らすことができます。

解除通知の方法とその実務的注意点

契約を解除する場合には、相手方に対して解除の意思表示を確実に伝える必要があります。

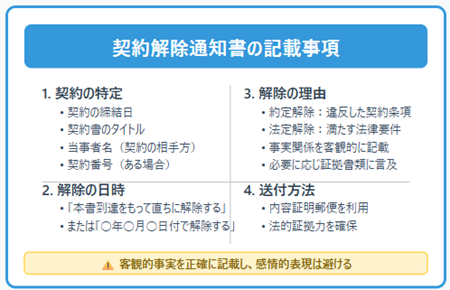

一般に、解除の意思表示に書面は必須ではありませんが、証拠を残すために内容証明郵便などの文書で通知するのが通常です。実務上は「契約解除通知書」を作成し、以下の点を明記したうえで相手に送付します。

契約の特定: どの契約を解除するのかを明確にします(契約の締結日や契約書のタイトル、当事者名などを記載)。

解除の日時: 「本書到達をもって直ちに解除する」あるいは「○年○月○日付で解除する」等、契約関係を終了させる日時を示します。

解除の理由: 約定解除であれば契約書上のどの条項に該当する違反があったか、法定解除であればどの法律要件(債務不履行の内容など)を満たすかを具体的に記載します。事実関係(いつ何が起き、どう契約に違反したか)をできる限り客観的に書き、必要に応じ証拠書類に言及します。

通知書の送付方法は、郵便局の内容証明郵便を利用するのがおすすめです。

内容証明郵便は「いつ・誰から誰に・どんな内容の文書を送ったか」を郵便局が証明してくれるサービスで、後日「○月○日に解除通知を確かに発送した」という証拠になります。

特に相手が後になって「そんな通知書は受け取っていない」と主張する可能性がある場合や、解除の正当性を明確に残しておきたい場合には、内容証明郵便による送付が有効です。郵便局で手続きが必要ですが、万一相手方が受取拒否をしても発送の事実が記録に残るという利点があります。

なお、解除通知書を送った後も相手方との交渉や訴訟になる可能性があります。

その際に備え、発送した内容証明郵便の控え(謄本)や配達証明書、相手からの返答書面などは全て時系列で整理・保管しておきましょう。これらは後の裁判等で重要な証拠資料となります。解除通知を出す段階から、将来の紛争を見据えて証拠化を意識することが実務上のポイントです。

解除された側が争ってくる場合の対応策

契約を約定解除した際、相手方(解除された側)がその正当性を争ってくることは珍しくありません。

解除の有効性について反論された場合、解除した側としては自らの対応が適法であったことを立証・主張する必要があります。

ここでは、相手方から異議が出た場合の基本的な対応策として、証拠の整理と主張立証の構築、および紛争解決手続(裁判・調停等)での対応について述べます。

証拠の整理と主張の構成

まず重要なのは、契約解除に至る経緯や理由を裏付ける証拠を十分に揃え、整理することです。

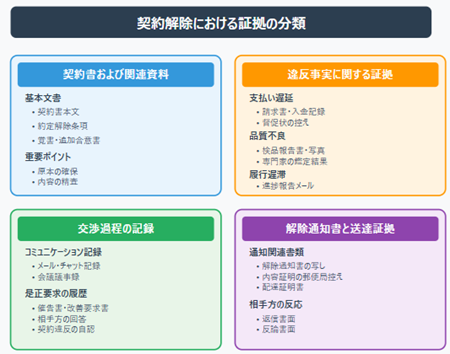

具体的には以下のような証拠が考えられます。

契約書および関連資料: 契約書本文・約定解除条項、付随資料(覚書や追加合意書)など契約関係を示す書面一式。契約条項の解釈や有効性が争点となるため、原本を確保し内容を精査します。

違反事実に関する証拠: 相手方の債務不履行や契約違反を示す客観的資料を収集します。例えば、支払い遅延ならば請求書や入金記録、督促状の控え等、品質不良なら検品報告書・写真・専門家の鑑定結果、履行遅滞なら進捗報告メールやスケジュール表などです。これらは解除理由の正当性を裏付ける核心証拠となります。

交渉過程の記録: 相手方とのやり取り(メール、チャット記録、会議議事録など)も整理しておきましょう。

特に相手に是正を求めた履歴(催告書や改善要求書への相手の回答など)があれば、いきなり解除したのではなく誠実に対処したことの証明になります。逆に、相手が契約違反を事実上認めていた、あるいは改善の見込みがないと明言していた、といった有利な内容が含まれていれば主張を補強できます。

解除通知書と送達証拠: 前項で述べた解除通知書の写し、内容証明の郵便局控えや配達証明書は解除の意思表示が適法に行われたことの直接証拠です。相手から返信や反論書面があればそれも含め、時系列順に綴り証拠化しておきます。

証拠を揃えたら、次に法律構成(主張の組立て)を行います。

つまり、「どの条項・法律に基づき解除権が発生し、その要件を満たしているか」「相手のどの行為がそれに該当するか」を論理的に整理して主張します。

約定解除であれば契約書○条△項の解除事由Aに該当→よって解除権行使、という形で筋道立てます。

法定解除であれば民法○条の要件(例えば「債務者の債務不履行」)を充足→相当期間の催告実施→解除通知、と要件事実を順番に示します。

相手方が反論として主張しそうな点(「違反は軽微」「そもそも条項は無効」等)も予想し、それに対する反証や反論も用意しておくと万全です。

ポイントは、感情的な非難ではなく法律と事実に即して淡々と主張することです。裁判所や第三者に対して説得力を持たせるには、「契約上/法律上これこれの権利があり、相手にこれこれの違反があったから適法に解除したのだ」というロジックを示す必要があります。

主張書面を作成する段階で、自分の言い分を第三者の視点でチェックし、一貫性や客観性を意識しましょう。必要に応じて契約当事者の社内関係者(現場担当者や上長など)とも事実関係を再確認し、主張に漏れや齟齬がないよう整理します。

裁判手続きや調停での主張方法

相手方が解除の無効を主張して訴訟を提起してきた場合や、こちらから解除を前提に返還請求の訴訟等を起こす場合、最終的には裁判所の判断に委ねられます。

また、裁判前に民事調停やADR(裁判外紛争解決手続)で話し合いを行うケースもあります。

それぞれの場面での対応ポイントを押さえておきましょう。

裁判(訴訟)になった場合: 訴訟では原告・被告それぞれが主張書面を提出し、証拠に基づき自らの言い分の当否を争います。解除した側が被告となった場合、原告(相手方)から「解除は無効だから契約は存続している」あるいは「不当な解除で損害を被った」として債務履行請求や損害賠償請求を受ける形になるでしょう。

その場合、こちらは解除の適法性を正面から立証・主張します。

前述の証拠を適切に提出し、契約条項や法令要件を満たしていることを明示しつつ、相手方の主張(例えば「違反はなかった」「解除権行使は権利濫用だ」等)に逐一反論します。

裁判官にとって分かりやすいよう時系列に沿って経緯を整理し、「当方に落ち度はなく相手方の重大な違反によってやむなく解除に至った」ことを客観的事実と論理で示すことが肝要です。

また、仮に解除が無効と判断された場合の代替主張(例えば「解除は無効でも、相手方に債務不履行がある以上、損害賠償で解決すべきだ」等)も準備しておくと、万一の場合のダメージコントロールになります。

判例上も、契約解除の有効性判断には契約条項の文言だけでなく当事者間の事情や信頼関係まで考慮されます。そのため、自分たちのケースの特殊性や相手方の問題行動の深刻さなども、裁判官にしっかり伝えるよう意識しましょう。必要に応じて弁護士など法律の専門家を代理人として立て、法的主張の組立てや有利な判例の援用など専門的サポートを受けることも検討すべきです。

調停やADRになった場合: 調停委員会や仲裁人の場では、必ずしも法律論一本槍ではなく、当事者の歩み寄りによる解決が図られることが多いです。

解除した側としては、自らの正当性を主張しつつも相手の事情にも一定の理解を示す姿勢が有用です。

例えば、「契約違反は明らかなので解除は正当だが、ビジネス上の損失については一定の補償を提案する」といった柔軟な解決策を示すことで、早期解決につながる場合があります。

もっとも、自身に全く非がないのに不用意な譲歩をする必要はありません。調停ではあくまで合意による解決が目指されるので、こちらの譲れない点(解除の有効性自体の承認など)と交渉可能な点(代金の一部減額や分割払など)を事前に整理しておきます。

調停委員に対しては、裁判と同様に事実経緯と法的根拠を簡潔に説明し、自分たちの対応が妥当であったことを理解してもらうよう努めます。その上で解決金の支払い等で合意が成立すれば、調停調書に明記してもらい紛争の終結となります。調停が不成立に終われば結局裁判に移行しますから、調停の段階から準備は怠らず、交換した書面や主張はその後の訴訟でも利用できるよう整えておくと良いでしょう。

いずれの場合も、冷静かつ誠実な対応を心がけることが大切です。

契約解除紛争は感情的な対立に発展しがちですが、法的な視点では客観的事実と契約・法律の要件充足性が全てです。相手が感情論で非難してくる場合でも、こちらは事実と条項をもとに粛々と論じる姿勢を貫きましょう。

過去の判例を参考にしつつも各事案で事情は異なりますから、「自ケースでは何がポイントか」を見極めた上で適切に主張立証を行うことが勝敗を分けます。

契約解除条項の設計と予防策

契約トラブルを未然に防ぐためには、契約書の作り込みと日頃のリスク管理が重要です。

最後に、契約締結時に盛り込むべき解除条項の工夫や、将来の紛争を回避するためのポイントについて解説します。

契約書に盛り込むべき解除条項の工夫

明確でバランスの取れた解除条項を設計することは、後の紛争予防に直結します。契約書に解除条件を定める際の工夫として、以下の点が挙げられます。

典型的事由の網羅と明確化: その契約類型で起こり得る主要な契約違反を洗い出し、解除可能な事由として具体的に列挙します。「債務不履行一般」だけでは漠然とし過ぎるため、「支払遅延○ヶ月以上」「重要な納期遅延」「重大な契約不適合」「反社会的勢力と判明した場合」など、状況をイメージできる表現で記載します。

事由ごとに「○日以内に是正されないときは」「催告を要しないで」等の手続・猶予の有無も定めておくと、行使要件が一層明確になります。

一方当事者による任意解除の可否: 特に長期・継続的契約の場合、当事者の一方に「正当な理由がなくても一定の通知期間をおいて契約を終了させる権利」(任意解除権)を認めるかどうかを検討します。

任意解除を認める場合は、「○ヶ月前の予告により将来に向かって本契約を解約できる」等の条項を置きます。

ただし、このような任意解除権を無制限に認めると相手方の利益を害する恐れがあるため、解除に伴うペナルティや補償を併記するのが一般的です(例:「期間途中で解約する場合、違約金として残存契約額の○%を支払う」など)。

逆に任意解除を排除・制限したい場合(例:受託者に多額の初期投資が必要な委任契約など)は、「○○以外の理由による発注者からの任意解約をしないものとする」「民法651条の任意解除権は本契約について適用しない」等の規定を設けます。

その際、単に「解除不可」と書くだけでなく、「本契約は受託者の○○という利益実現を目的とするものであることに鑑み、正当事由なき発注者からの任意解除を行わない」といった形で契約の性質(受託者の利益保護)に絡めて記述すると、万一裁判になった場合にも条項の趣旨が説得力を持ちやすいでしょう。

解除手続と通知方法の定め: 解除条項の中で、実際に解除権を行使する際の手順も定めておくと親切です。

例えば「解除権行使は書面(内容証明郵便)によって行わなければならない」「解除通知後○日間は協議期間とし、改善策が協議できない場合に効力発生する」といった手続きを規定できます。

これは法的には必須ではありませんが、実務上の混乱を避け当事者間の認識を合わせる効果があります。通知手段については、先述のとおり内容証明郵便が一般的なので契約書にも明記可能です。また、解除理由を通知書に記載しないといけない旨(民法543条ただし書の適用除外など)を盛り込む例もあります。

関係条項との整合性: 契約全体を通じて矛盾がないよう注意します。例えば契約期間を定めているのに任意解除条項がある場合、その関係(期間満了前でも解除可能である旨)を明確にしておきます。また、分割履行契約の場合の一部解除の可否や、解除後の精算方法(既払い代金の処理など)についても、必要に応じて条項を設けます。解除に付随する違約金条項や損害賠償条項がある場合は、それらと二重に制裁とならないようバランスを考えます。

以上の工夫により、解除条項を充実させておけば、「どの時点で契約が終わるか」「どこから先は責任を負わないか」が当事者双方にとって明確になります。

実際の裁判でも契約書の文言は重要な判断材料になりますので、後から「こんなはずではなかった」と揉めないために、可能な限り詳細に取り決めておくことが望ましいです。もっとも、契約書に条項を入れておけば絶対安心というわけではなく、裁判になれば裁判所は契約の背景事情や当事者の真意も考慮します。

それでもなお、条項を整備しておくことで解釈上の争点を減らし当事者の合理的意思を推し量る指針となるのは確かです。契約交渉段階では「最悪の事態」をシミュレーションし、紛争になりやすいポイントを洗い出して契約条項に反映させることが大切です。

想定される紛争の回避方法

契約書を適切に整備しておくことに加え、平時からの予防策も重要です。以下に、約定解除トラブルを避けるための一般的なポイントを挙げます。

相手方の信用リスク管理: 契約相手の経営状況や信頼性を事前に調査・把握しておきましょう。

相手の財務悪化や不誠実な対応が予見できれば、契約時に保証金の徴収や厳しめの解除条項を要求するなど手当てできます。契約後も定期的に相手の信用状態をモニタリングし、早期にリスク兆候を察知することが肝心です。解除条項に「相手が支払停止または手形不渡りになった場合」「代表者変更や事業譲渡の際に通知なく重大な信用不安が生じた場合」等を入れておけば、万一の場合に迅速に契約関係を清算できます。

問題発生時のコミュニケーション: 契約履行中に相手方の履行遅延や品質トラブルが発生した場合、直ちに契約解除を通告するのではなく、まず事実関係を確認し相手に改善の機会を与えることが望ましいです。

書面(メール等)で問題点を指摘し是正を促すことで、後日の証拠にもなりますし、相手が誠意ある対応を示せば契約継続の道も開けます。相手との協議記録は信義則上の誠実対応の証拠ともなり、裁判所の心証にもプラスに働きます。逆に、何の連絡もなく突然解除通知を送りつけると相手の反発を強め紛争が深刻化しやすいので注意が必要です。

契約管理と履行記録の蓄積: 大事なのは平素から契約書をよく読み、義務や期限を把握しておくことです。自社が履行遅延や違反を犯さないよう内部の管理体制を整えましょう。また、相手方の履行状況についても検収書・納品書などをファイリングし、少しでも不審な点があれば記録・証拠化しておきます。これらの蓄積がいざという時の交渉材料や裁判証拠となります。

紛争時の手続選択と条項: 将来紛争が起きた場合に備え、紛争解決条項を契約書に定めておくことも有効です。

たとえば「両当事者は誠意をもって協議し、それでも解決しない場合は○○簡易裁判所を専属的合意管轄とする」「正式訴訟の前にまず調停や仲裁に付する」等の取り決めを事前にしておけば、紛争時の対応方針が明確になります。ただし調停条項に法的拘束力はないため、実効性という点では専属管轄の合意や仲裁合意条項(仲裁判断は判決同様の強制力があります)の方が確実です。契約の重要度に応じて検討してください。

約定解除の裁判例

東京地方裁判所令和6年8月28日判決

債権譲渡請求事件に関する東京地方裁判所の判決。原告が被告に対し、建設工事の請負代金債権の一部(1400万円)の支払いを求めた事案です。

争点は、請負契約解除の有効性、信義則違反の有無、A社施工による上棟の達成、およびA社による工事出来高でした。裁判所は、A社が工事を完成させる見込みがなかったため被告による請負契約の解除は有効であると判断しました。また、被告の行動が信義則に反するとは認めず、解除時点で上棟には至っていなかったこと、さらに既払い金を超える出来高も存在しないとして、原告の請求を棄却する結論を下しました。

解除時点(令和3年8月24日頃)で、未だ5階及び屋上パラペットのコンクリート打設が完了していない状況で、Aは下請への支払いを滞らせ、債務整理開始通知を送付。Bも下請契約を解除。

「被告が本件請負契約の解除の意思表示をした令和3年8月24日当時、Aが本件工事を完成する見込はなかったものといえるから、被告による約定…に基づく本件請負契約の解除は有効なものというべきである。」

東京高等裁判所令和6年1月31日判決

システム開発契約における紛争に関する東京高等裁判所の判決です。発注者による契約解除が、システムに欠陥があるという主張にもかかわらず認められなかった事例です。さらに、請負人が業務を完了していなくても、その既履行部分に対する報酬請求が6割の範囲で認められた事例です。この判決は、システム開発の仕様確定、バグの有無、および未完成業務に対する報酬請求に関する判断をしています。

一審は解除を有効。高裁は無効。

原告は求人情報事業を行う会社であり、被告はシステム開発会社。

原告は、被告が開発したシステムに納期遅延と多数のバグ(不具合)があったため、契約を解除し、支払済みの業務報酬とソフトウェア使用料の返還を求めました。

一方で被告は、システムはほぼ完成しており、未完成部分は原告の協力義務違反によるものだと主張し、未払い報酬の支払いを求めていました。

東京地方裁判所令和2年12月9日判決

土地売買契約における違約金請求と手付金返還請求に関するもの。

原告は売主、被告は買主であり、被告が土地上に10階建ての建物を建設することを想定していました。

しかし、既存の杭の利用可能性を巡って双方の主張が対立し、被告は契約の白紙解除を主張して手付金の返還を求めました。一方、原告は被告の代金不払いによる契約解除と違約金の支払いを要求。

裁判所は、被告の主張する解除権は認められないとし、被告が代金支払債務を履行しなかったため、原告による契約解除は有効であると判断し、被告に違約金の支払いを命じ、手付金返還の反訴請求を棄却しました。

約定解除権 解除条項(7条)

被告は既存の基礎や杭(本件既存杭)が適法に施工され、継続利用可能か調査を行う。その結果により留保金の支払いや契約の白紙解除を決定する。

「本物件敷地内に埋設している既存杭の利用が不可となり撤去が出来ない場合,本契約を白紙解除出来るものとする。」(7条2項解除権)

「本条1項の資料を精査の上,施工業者が,既存杭が継続利用の不可能と判断された場合には,売主・買主協議の上,本契約を白紙解除出来るものとする。」(7条3項①解除権)

名古屋高等裁判所平成31年2月7日判決

定期建物賃貸借予約契約に関する控訴事件。

控訴人は、建設中の商業ビルの賃貸借予約契約を解除し、被控訴人に預託した約8億円の予約金の返還を求めています。

控訴人は、被控訴人の債務不履行、瑕疵担保責任、および合意された約定解除権の行使を解除の理由として主張しましたが、裁判所はいずれの解除も認めず、控訴人の控訴を棄却。最終的に、控訴人が本契約の締結を拒否する意思を明確にしたため、被控訴人による契約解除が有効とされ、控訴人の予約金返還請求権は消滅したと結論付けられています。

控訴人の主張:本件崩落により建設期間が約1年遅延したことは、本件予約契約14条1項1号の「土壌汚染や埋設文化財等の判明」により「甲・乙の計画どおりの新ビル建設が困難と合理的に判断されるとき」に該当するか、または同項4号の「その他前各号に準ずる事由で、本契約の締結が困難と合理的な理由により判断されるとき」に該当する。

裁判所の判断:本件崩落と「土壌汚染や埋設文化財等の判明」は「明らかに異なるものであり、文言上、同号に該当する事由があると認めることは困難である。」

開業時期の遅延は「もともと行政手続の状況、工事工程計画の深度化・行政指導又は工事の進捗状況によって変更される可能性があることが想定されていたこと」から、「計画どおりの新ビル建設が困難と合理的に判断されるとき」には該当しない。

東京高等裁判所平成30年6月14日判決

生命保険代理店契約解除の合理性に関する東京高等裁判所の判決。

事案の概要として、保険会社が生命保険募集代理店との契約を解除したことに対し、代理店側が契約上の地位確認または逸失利益の支払いを求めた事例です。

争点は、約定解除権に基づく契約解除に「やむを得ない事由」が必要とする黙示の合意の有無と、解除が信義則に反し無効かどうかの2点でした。

判決では、代理店が虚偽の申請をして生命保険募集人を変更登録した事実が、契約解除の合理的な理由となると認定され、代理店の控訴は棄却されました。

裁判所は、本件代理店契約書に「1か月前に書面による予告をすることにより本件代理店契約を解除することができる旨の本件予告解除条項が定められており」、控訴人が主張するような黙示の合意があったことを裏付ける事情は見当たらないと判断。担当者の曖昧な証言や陳述書の内容も、黙示の合意を認めるには不十分であるとしています。

東京地方裁判所平成28年11月25日判決

原告がフランチャイズ契約を解除し、支払った加盟金等の返還を求めた事案です。

原告は、フランチャイズ店舗の出店予定地での賃貸借契約を締結できなかったことを理由に、約定解除権に基づく契約解除と不当利得返還請求を主張しました。

これに対し被告は、原告が賃貸借契約の締結に努力を怠ったため「やむを得ない事由」には当たらないと反論しました。

また、原告は被告がフランチャイズに関する説明義務を怠ったことによる損害賠償も求めましたが、裁判所は原告の請求をいずれも棄却しました。約定解除を無効としています。

裁判所は、原告が開業のための他の方法を検討しなかったことや、被告の説明義務違反と契約締結・解除の因果関係が認められないことなどを判断の理由としています。

東京地方裁判所平成25年3月1日判決

業務提携契約における競業禁止義務違反と損害賠償請求に関するものです。

原告である業務委託者は、被告であるフランチャイズ本部に対し、契約解除の無効と債務不履行による損害賠償を請求しました。しかし、裁判所は、原告が競業禁止義務、報告義務、および手数料支払い義務に違反したことを認め、被告による契約解除は有効であると判断しました。さらに、裁判所は、被告が原告の再委託先と直接取引したことには正当な理由があったとし、被告からの未払手数料と違約金の請求を認容しました。

本判決は、害虫・害獣駆除およびリフォーム等の分野における業務提携基本契約を巡る損害賠償請求事件および反訴請求事件に関する東京地方裁判所の判断でした。

被告による契約解除は有効であり、債務不履行や不法行為に基づく損害賠償請求は否定されました。

東京地方裁判所平成22年1月22日判決

不動産売買契約の解除と違約金請求に関する事案です。

被告が仮差押えを受けた場合、原告は契約を解除し、違約金を請求できるという特約が売買契約に盛り込まれていました。

被告が実際に仮差押えを受けたため、原告は契約解除を主張し、約定の違約金の一部を求めて訴訟を提起しました。

被告は解除の有効性を争いましたが、裁判所は原告の請求を認め、被告に違約金および遅延損害金の支払いを命じました。本判決は、仮差押えが信用不安の表れであり、特約に基づく解除が有効であることを示しています。

契約書18条2項3号には、「銀行取引の停止または差押・仮差押・仮処分・強制執行等を受けたとき」は、催告なしに直ちに契約を解除できると規定(「本件約定解除事由」)。

「被告が仮差押命令の発令を受けた場合には,被告において,仮差押命令の決定を受けてもそれが信用不安の発現ではないことを合理的に説明しない限りは,原告において,本件約定解除事由に基づいて本件売買契約を解除することが可能であると解するのが相当であり,本件約定解除事由を定めた当事者の合理的意思に合致するものである。」

仮差押は定型的に入れられていますが、今回の被告が主張するように、これで解除され違約金請求を受けるとかなりのリスクです。契約時に削除してもらうよう交渉しておいた方が無難です。

破産や強制執行とは質が異なる事由でしょう。

東京地方裁判所平成19年1月29日判決

原告の会社と代表者が、被告の会社とその代表者に対して提起したものです。原告会社は、自動車エンジンの技術供与契約交渉の委託業務において、中国企業との契約が成立したとして、成功報酬と損害賠償を請求しました。

また、原告代表者は、被告代表者から侮辱的な言動があったとして慰謝料を求めました。

しかし、裁判所は、業務委託契約が被告会社による約定解除権の行使で終了しており、中国企業との正式な契約が締結されておらず、対価も支払われていないため、原告会社に報酬請求権はないと判断しました。加えて、原告代表者への侮辱とされる言動についても、不法行為にはあたらないとし、原告らの請求はすべて棄却されました。

契約解除権: 契約期間中、業務成果が期待できないことが明確になった場合、被告会社は1か月前文書通知により契約を解消できる。

裁判所は、被告会社が解除の意思表示をした経緯について、「原告らが、被告会社に対する業務報告、特に、A社の来日が遅れ、正式契約締結への手続が進捗しないことについて、根拠を明示するなどして、被告会社が納得し得るだけの具体的な説明をしないまま経過して、被告会社の信頼を失った結果、被告会社が本件業務委託契約上の約定解除権を行使したものであって、原告会社の上記主張は採用することができない」と認定しています。

かなり解除しやすい約定解除条項となっています。

ご相談をご希望の場合には、お電話または相談予約フォームよりご連絡ください。

約定解除についての法律相談(面談)は以下のボタンよりお申し込みできます。