FAQよくある質問

FAQ(よくある質問)

Q.ビットトレントの開示請求対応は?

BitTorrentを使った著作権侵害により「開示請求」や「内容証明郵便」が届く事案が急増しています。

これらの通知は著作権者があなたの個人情報を特定し、損害賠償を求める法的手続きの一環です。

適切な対応を行わないと高額な賠償金請求や刑事告訴に発展する可能性があります。

本記事では開示請求の仕組みから内容証明郵便への対処法、示談交渉のポイントまで解説し、あなたが取りうる選択肢をご提示します。

この記事は、

- ビットトレントで開示請求を受けた人

- 著作権侵害で内容証明を受け取った人

に役立つ内容です。

開示請求とは?

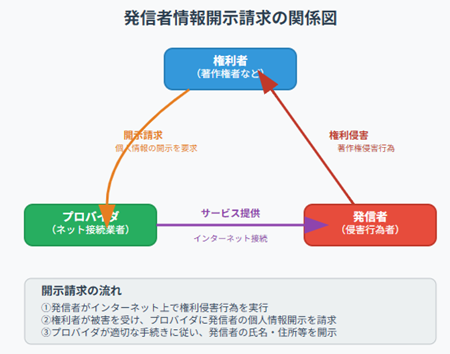

「開示請求」とは正式には「発信者情報開示請求」といい、著作権者など権利を侵害されたと主張する者が、プロバイダ(ネット接続業者)に対して侵害行為を行った発信者(ユーザー)の氏名や住所など個人情報の開示を求める手続きです。

BitTorrentで違法にコンテンツを共有した場合、著作権者はまずトレントのネットワーク上で侵害者のIPアドレスを調査し、そのIPアドレスから契約者を特定できるプロバイダに対して開示請求を行います。

この開示請求は日本では「プロバイダ責任制限法」という法律に基づいて行われ、プロバイダは請求を受けると契約者本人に対し「発信者情報開示に関する意見照会書」という書面を送付します。

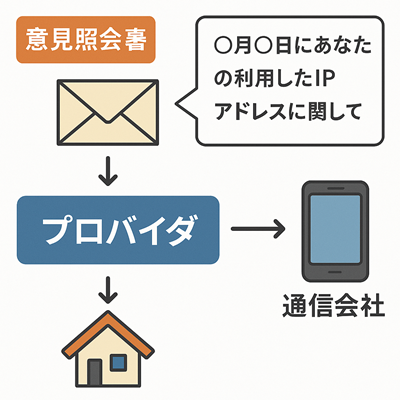

意見照会書(開示請求の通知書)は、プロバイダから自宅あてに郵送で届きます。プロバイダは、自分がインターネットを使っている業者と考えてください。自宅のインターネットであれば通信会社やケーブルテレビなど、スマホであればソフトバンクのような通信会社から届くことになります。

書面には「○月○日にあなたの利用したIPアドレスに関して、著作権者から発信者情報開示請求がありました。あなたの情報(氏名・住所等)を相手方に開示してよいか、ご意見を回答してください」といった内容が記載されています。

多くの場合回答期限は約2週間で、「開示に同意」か「不同意(拒否)」かを選択して返送するよう求められます。

要するに、著作権者側があなたを特定するためにプロバイダに情報提供を求めており、プロバイダがあなたの意思を確認している状態です。

開示請求の通知が届いた時点で、すでに権利者側はBitTorrent上であなたのIPアドレスによる違法アップロードを把握していると考えられます。

開示請求書自体はまだ損害賠償の請求ではありませんが、この先著作権者が本格的に法的措置(損害賠償請求や刑事手続)に乗り出す予備段階であることを示しています。

送り主は裁判所ではなくプロバイダ経由ですが、背景には著作権者またはその代理人(弁護士)がいる点に注意が必要です。

照会書に同意すれば情報が開示され、同意しない場合には、裁判所を使った開示手続きで要件を満たすか判断していくことになります。

内容証明郵便とは?

「内容証明郵便」とは、郵便局が「いつ、誰から誰あてに、どういった内容の文書が差し出されたか」を証明してくれる郵便サービスです。

差出人は主に法的な通知を行う際に利用し、送達記録が残るため相手へのプレッシャーにもなります。

BitTorrentで著作権を侵害した場合、著作権者側の代理人弁護士があなたの氏名住所を入手した後に、この内容証明郵便で通知書を送付してくるケースが多いです。

内容証明郵便で届く文書(通知書・警告書)の内容は、一般に「◯年◯月◯日にあなたによって当社(または依頼者)の著作物が違法にアップロードされた。これは著作権法○条(公衆送信権等)の侵害に当たる。ついては直ちに当該侵害行為を停止し、○月○日までに○○円を支払え」というように、侵害行為の特定、請求内容(損害賠償金額など)、回答期限が記載されています。

差出人は著作権者本人ではなく、その依頼を受けた法律事務所名義であることが多いでしょう。封筒や文書には弁護士事務所の名前が記載されているでしょう。

重要なのは、内容証明郵便で通知が届いた段階=相手(著作権者側)はこちらの氏名・住所を把握済みという点です。

つまり、既にプロバイダから個人情報が開示され、あなたが「侵害者本人」であると特定された上で請求が来ている状況です。内容証明郵便は法的な強制力自体はありませんが、無視すると差出人は「通知したにもかかわらず応じない」と見做して次の法的手段(訴訟提起や刑事告訴)に踏み切る可能性が高いため注意が必要です。

要は「最後通告」の性格があり、「これ以上放置すると本当に裁判や警察沙汰にしますよ」という強い意思表示だと受け止めましょう。

BitTorrentの利用はなぜ著作権侵害になるのか

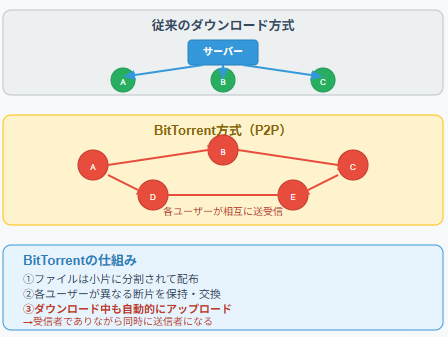

BitTorrent自体は違法なソフトウェアではなく、世界中で合法的に活用されています。

しかし、他人の著作物を無断で共有(アップロード)すると違法になります。

BitTorrentの仕組み上、一度ファイルをダウンロードし始めると、そのファイルの断片が自動的に他の利用者へアップロード(送信)されるため、単なる受け手ではなく「送信者(アップローダー)」の側面を持つことになるのです。

日本の著作権法では、映画や音楽、動画、漫画などの著作物を権利者に無断でネット上に公開送信(アップロード)する行為は、公衆送信権の侵害にあたります。

権利者だけが許諾できる行為を勝手に行うため、たとえ対価を得ていなくても違法です。

BitTorrentでファイルを共有する行為はまさにこの「無断で公衆に送信する」行為に該当する可能性が高いです。

実際、販売されているDVDや動画コンテンツには「私的視聴の範囲内でのみ利用可能。無断で公衆送信することは禁止」といった注意書きがあり、購入者本人が自宅で楽しむことは許されても、それをインターネット上に再配布することは固く禁じられているのです。

さらに、日本では2012年以降の法改正で違法にアップロードされたと知りながら音楽や映像をダウンロードする行為自体も違法化されています(著作権法第30条の例外規定の限定)。

BitTorrentで人気映画やAV、アニメ等をダウンロードすれば、同時に他者へもアップロードしているため「違法ダウンロード」と「違法アップロード」の両方の問題を抱えることになります。「自分一人が楽しむだけだから」と思っても、P2Pネットワークではファイル断片が他人と共有されてしまうため通用しません。権利者に無断の共有=著作権侵害と理解してください。

開示請求を受けた際の法的手続きの流れ

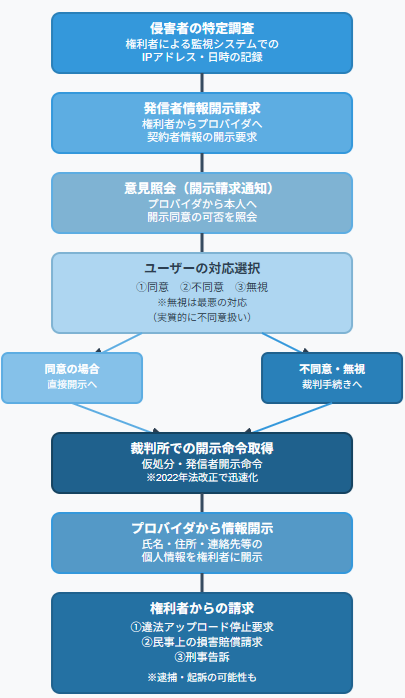

BitTorrentで著作権侵害をした疑いがある場合の権利者側の典型的な法的手続きの流れは以下の通りです。

権利者による侵害者の特定調査:権利者(映画会社やAV制作会社など)は専門のトレント監視システム等を用いて、自社作品が共有されているトレントのスウォーム(ネットワーク)に接続し、共有者のIPアドレスや日時を記録します。

これにより「○月○日○時頃、IPアドレス○○○.○○○.○○で当社作品がアップロードされていた」という証拠を蓄積します。

プロバイダへの発信者情報開示請求:権利者は記録したIPアドレスから該当IPの契約者を管理するプロバイダを特定し、そのプロバイダに対し発信者情報(契約者の氏名・住所など)の開示請求を行います。この手続きはプロバイダ責任制限法に則って行われ、形式上は権利者→プロバイダへの請求です。

プロバイダから本人への意見照会(開示請求の通知):プロバイダは開示請求を受け取ると、前述の意見照会書(開示請求通知)を契約者であるあなたに送付します。書面には開示請求の概要と、「情報開示に同意するか不同意とするか」を回答せよと書かれています。通常は2週間程度の回答期限が設定されています。

ユーザーの対応:同意・不同意・無視:意見照会書を受け取ったら、開示に応じるかどうか回答します。

選択肢は (a)同意、(b)不同意、(c)無視 の3通りです。

(a)同意する場合、書面の指示に従って「同意」にチェックを入れ返送します。(b)不同意(拒否)の場合は「不同意」を選択し、もし全く身に覚えがないならその理由を具体的に記載します(例:「当該日時にそのようなファイル共有はしていない」など)。(c)無視は何も返送せず放置することですが、これは実質的に不同意と同じ扱いになり、期限経過後はプロバイダが任意には情報を開示できなくなります。

ただし無視は最悪の対応です。通知を放置すると「通知に反応せず拒否した」と見做され、後の交渉で心証が悪くなるうえ、結局プロバイダや裁判所を通じて開示されてしまう可能性が高いからです。

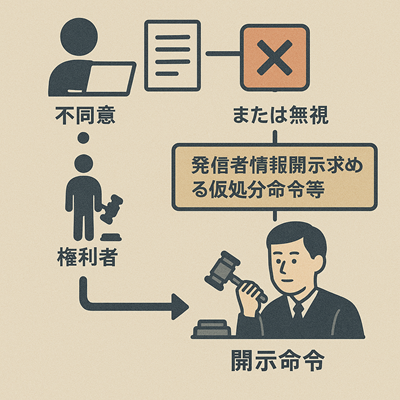

権利者による仮処分・裁判所での開示命令取得:ユーザーが「不同意」または無視した場合、権利者は裁判所に発信者情報の開示を求める仮処分命令、開示命令や訴訟を提起します。

近年の裁判所はBitTorrentを使った著作権侵害に対しては厳しく、かなりのケースで権利者側の請求を認め発信者情報開示を許可しています。

そのため拒否しても開示が認められる可能性が極めて高いのが実情です。

特に2022年の法改正で新たに「発信者開示命令」という迅速な裁判手続きも創設され、権利者側の負担が軽減されたことから、ますます開示請求がスムーズになっています。要は「ユーザーが嫌がっても裁判所を通せば情報は取れる」仕組みが強化されているのです。

開示請求は増えており、東京地裁では、発信者情報開示命令の申し立てが2024年度に2454件、「このうち大半が、ビットトレント利用による著作権侵害を主張する事案」との報道もされています。

https://sagamigawablog.com/bitotorentzouka/

プロバイダから権利者への情報開示:裁判所が開示を認めると、プロバイダは契約者の氏名・住所・連絡先メールや電話番号等の個人情報を権利者に開示します。これで権利者側は侵害行為を行った人物を特定できます。

権利者から侵害者への請求(民事・刑事):権利者は開示された情報をもとに、次のステップとして3つの請求や措置を講じるのが一般的です。

(a) 違法アップロードの停止要求:BitTorrentでの共有をただちに停止するよう求めます。自分ではダウンロードしただけのつもりでも、ソフトを起動し続ける限りアップロードが続いてしまうので、通知を受け取った時点で速やかにトレントを停止・削除しましょう。

(b) 民事上の損害賠償請求:違法アップロードによって生じた経済的損失について○○円の賠償金支払いを求められます。具体的な金額はケースバイケースですが、権利者側はまず裁判ではなく内容証明郵便等で一定額の支払いを要求してくるのが通常です。

(c) 著作権法違反を理由とする刑事告訴:並行して、警察に被害届を提出したり刑事告訴(刑事手続の申し立て)を行うこともあります。著作権侵害(アップロード・ダウンロード)は刑事罰の対象であり、悪質なケースでは逮捕・起訴されることもあります。

以上が開示請求から情報開示までの一連の流れです。要するに、プロバイダからの意見照会書が届いた段階で「このままだと名前と住所が権利者に渡り、後日お金を請求されたり警察沙汰になる可能性がある」と認識する必要があります。

なお、通信会社の代理人として開示請求事件に関与した経験からすると、ビットトレント関係での開示請求側は非常に多数の事件を扱っており慣れています。通信会社は、一般論として争う形は取りますが、それだけだと開示請求が認められる事件がほとんどです。ただし、インターネットの設定関係で開示ができないケースもあり、取り下げられて終了している事案もあります。

それ以外の場合だと、開示請求に対し、拒否・無視で抵抗しても最終的に開示は避けがたいのが現状です。

開示を拒否すべきなのは「本当に心当たりがなく間違いだ」という場合に限られます(※同居の家族が勝手に利用していた可能性なども確認しましょう)。

内容証明郵便が届いた場合の意味と選択肢

では、もしすでに権利者側からの内容証明郵便が自宅に届いてしまった場合はどうすればよいでしょうか。

この状況はつまり、権利者が裁判所手続き等を経てあなたを特定し、直接コンタクトしてきたことを意味します。

内容証明の通知書には先述の通り侵害行為の詳細と損害賠償金の請求額、回答期限などが書かれています。

これを受け取ったあなたには、大きく分けて以下のような対応の選択肢があります。

(1) 無視する: 何もしないという対応です。

権利者からの通知を無視すると、相手は「警告を送ったのに無視された」と判断して直ちに次の法的措置に移行する可能性が高いものの、訴訟提起にはコストがかかります。また、裁判所で認められる金額はそこまで高くないことが多いです。

無視すると本当に訴えられるケースもありますし、相手が既に刑事告訴を準備している場合、逮捕や捜査が進むリスクもゼロではないです。

この選択肢は、相手がコストをかけずに断念する方向に賭ける選択肢となります。ただ、いつ、裁判所から訴状が届くか不安を持ちながら生活をすることになります。

(2) 謝罪する(連絡して非を認める): 権利者(または代理人弁護士)に対し、書面や電話で謝罪の意思を伝える対応です。

自分の行為を認めて反省の態度を示すことで、相手の心証を多少なりとも良くする効果は期待できます。

たとえば「この度はご迷惑をおかけして申し訳ありません。違法行為と知らずに使用してしまいました。以後二度といたしません」という趣旨の謝罪文を内容証明で送付したり、直接電話で謝罪する方法です。

ただし謝罪しただけで許してもらえる可能性は低く、結局は損害賠償の支払いについて話し合う(示談交渉する)必要があります。謝罪はあくまで交渉の姿勢として有効ですが、「謝ったら許してもらえた」という例はほとんどないのが現実です。

誹謗中傷、名誉毀損などの開示請求の場合には、謝罪が有効に働くこともありますが、著作権侵害による開示請求の場合、相手は経済的な損失が出ていると主張し、コストをかけてその損失を回復しに来ていますので、何らかの賠償は必要になるでしょう。

(3) 示談交渉をする: 権利者側と話し合って和解(示談)し、民事・刑事責任の追及を止めてもらう方法です。

示談交渉とは、相手の請求額や条件に対してこちらの事情を伝え、合意点を探る話し合いです。

例えば「請求額が高額すぎて一括では払えないので減額か分割払いをお願いしたい」「今回だけは被害届を出さないでほしい」等、金額や支払い方法、刑事手続の有無などについて合意を目指すことになります。

相手も早期解決を望んでいる場合が多いため、多くのケースでは一定の金額を支払う代わりに訴訟提起しない・刑事告訴しないとの合意(和解契約)が成立します。

示談が成立し賠償金を支払えば、通常それ以上責任追及されることはなく、事件はクローズとなります。

(4) 法的に争う: これは自分は侵害していないと主張して戦う対応です。

内容証明が届いた段階で争うということは、相手が訴訟を起こしてくるのを待ち受けて裁判で争う、もしくは相手に「請求棄却を求める」回答を送ることになります。

例えば、「自分は無関係なので支払い義務はない」と返答する方法ですが、これを行うと相手も引き下がらず高確率で訴訟になります。

その際、こちらも裁判で反論するための証拠や法的主張を用意しなければなりません。本当に身に覚えがない場合は正当な防御策ですが、BitTorrentで実際にダウンロード・アップロードしていたなら、この方法は現実的ではありません。

裁判になった後、弁護士に依頼するのであればコストが、自身で対応する場合にも時間的コストがかかります。

従って「全くの冤罪だ」という場合を除き、意図的に争う選択は避けた方が良いでしょう。

(5)一定額の支払いをする

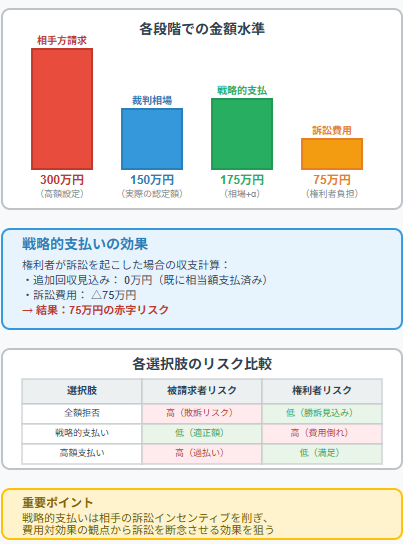

減額交渉をしても応じてもらえない場合、一定額の支払いをするという選択肢もあると考えます。

発信者情報開示請求の事案では、裁判で回収できる見込額を上回る金額が内容証明等の請求書に記載されていることが多いです。これは、不貞慰謝料など他の事案でもよくあることです。

発信者情報開示に関する書籍の中では、損害賠償の裁判では回収金額が低いため、裁判前の示談での解決を目指すべきと書かれているものもあります。

そうであれば、裁判で認定される金額が払われているのであれば、相手は裁判を起こしにくくなります。

裁判を起こしても、十分な賠償がされていると判断され、請求棄却されるリスクが高くなるからです。訴訟費用を含めて裁判費用をかけられないことも多いです。

明確な示談とはならず、スッキリしないかもしれませんが、請求された金額に納得できず、減額交渉もうまくいかない場合には選択肢になると考えます。

例をイメージ図にしたものが以下です。

示談金の相場・金額面のポイント

まず気になるのは「いくら支払うことになるのか」でしょう。示談金(損害賠償金)の相場はケースによって様々ですが、参考までに以下の点が挙げられます。

被害額算定の考え方:著作権侵害の賠償額は、本来権利者が得られたはずの利益や、市場での販売機会の損失を基準に計算されます。

違法にアップロードされた動画のダウンロード数が多いほど損害額は増え、新作や人気コンテンツほど被害が大きいと主張される傾向があります。

逆に古い作品やマイナーな作品でダウンロード数が少なければ、損害も比較的小さいといえるかもしれません。

裁判の場合、この損害額の認定が大変です。

請求額は高めに設定されることが多い

権利者側(代理人弁護士)が最初に示してくる請求金額は、交渉で減額されることを見越してやや高額に設定されている場合が多々あります。

いきなり提示された額面をそのまま鵜呑みにする必要はなく、「支払える範囲で和解したい」と交渉すれば減額に応じてもらえるケースもあります。

たとえば最初は100万円と書かれていても、交渉の結果50万円程度で示談成立…といった具合です。このため、請求額を見てパニックにならず、冷静に交渉に臨むことが大切です。

もっとも、最近では、これが絶妙なラインに設定されていると感じることも増えました。

裁判所の認定額よりは高そうだが、弁護士に依頼して減額交渉をするほどでもない30~50万円前後という書類をよく見かけます。

脅し文句への注意:冷静に対処する

内容証明や交渉の場では、相手方から強い言葉や圧力を感じる表現が出てくることがあります。

例えば「期日までに支払わなければ直ちに提訴します」「このままではあなたは逮捕され、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金に処せられる可能性があります」といった文言です。

これらは確かに脅迫的に聞こえますが、内容自体は著作権法の規定や今後取り得る手続きを述べたものであり、必ずしも違法な恫喝というわけではありません。

相手は法的権利に基づいて警告しているに過ぎず、残念ながら現状では「支払わなければ訴える・刑事告訴する」という警告自体は正当な請求行為とされています。

したがって、脅し文句に過度に怯えすぎず、しかし軽視もせず、冷静に受け止めることが肝心です。

相手が言う「最大○○の刑罰」は法律上の上限刑であり、実際に初犯の個人利用者がいきなりそれほど厳罰になるケースはほとんどありませんし、そもそも警察が動かない事件も多いです。

ただ「本当に逮捕者が出ることなんてないだろう」と高を括るのも危険です。近年は見せしめ的に刑事告訴が選択される例も報告されており、油断は禁物です。

示談書(和解契約書)の内容確認

示談交渉がまとまり、「○○円を支払う代わりに今回の件を解決する」という合意に至ったら、最後に「示談書」や「和解契約書」と呼ばれる書面を取り交わすのが通常です。

この書面は今後の双方の権利義務を明確にする重要なものなので、内容をよく確認してから署名押印しましょう。

示談書に盛り込まれる主な項目は次の通りです。

支払う損害賠償金額:合意した金額と支払い方法(いつまでに一括払い、もしくは○回の分割払い等)が明記されます。金額に誤りがないか、払えるスケジュールになっているか確認します。

今後の請求放棄(清算条項):示談金を支払うことで今回の件について双方これ以上請求しないことを約束する条項です。例えば「権利者は本件著作権侵害に関し、本示談金の受領をもって一切の民事上の請求権を放棄する」といった文言です。これがあることで、後から相手が追加で賠償を要求してくることを防げます。

刑事告訴等を行わない旨:今回の件について権利者が警察への被害届提出や刑事告訴を行わないことを約束する条項です。著作権法違反は原則「親告罪(被害者の告訴がなければ起訴できない罪)」ですので、権利者が告訴しないと明言すれば刑事事件化しないことが保証されます。これも非常に重要なポイントです。

再発防止策や謝罪文の取り交わし:場合によっては「今後一切違法ダウンロード・アップロードをしない」といった誓約や、被害者(権利者)への謝罪文の提出を求められることもあります。形式的なものですが、再発しない抑止力として盛り込まれることがあります。

弁護士に相談するメリット

弁護士は事情を聞いた上で、「あなたの行為が法律上どの程度問題になるか」「相手がどのような証拠を持っているか」「刑事告訴や高額賠償の可能性はどれくらいか」といった法的リスクを評価できます。

これにより、漠然とした不安が和らぎ、今後の見通しが立てやすくなります。

内容証明で損害賠償請求を受けている場合、相手は法律の専門家(弁護士)であることがほとんどです。個人で慣れない交渉をすると、不利な条件を押し付けられる恐れがあるでしょう。

弁護士に示談交渉を依頼すれば、請求金額の妥当性を検討し、減額交渉や分割払いの提案など有利な解決策を模索してもらえるでしょう。また訴訟に発展した場合も、訴状に対する反論や証拠の整備、裁判所対応まで任せられるので精神的負担が大きく軽減されます。

もっとも弁護士に相談・依頼する場合にはコストが発生するため、当初の請求金額、示談可能額とそのコストを比較して判断することになるでしょう。

ビットトレント請求を受けないための対策

違法コンテンツのダウンロード/共有はしない:当たり前ですが、著作権侵害となる行為に手を出さないことです。

世の中にはNetflixやAmazonプライム・ビデオ、Hulu、U-NEXTなど定額制の公式動画配信サービスが充実していますし、音楽もSpotifyやApple Music等で合法的に楽しめます。漫画や書籍も電子書籍ストアで購入できます。多少の料金を支払っても、安心安全にコンテンツを楽しむ方が結局は得です。違法サイトやP2Pでただで落とそうとすると、今回のような高額請求や処罰リスクという大きなツケを払う羽目になります。

ネット上の監視体制を甘く見ない:「ネットの海に紛れればバレないだろう」というのは幻想です。

近年、著作権者側は技術的な監視を強化しており、トレント利用者に対する開示請求が急増しているのが現状です。またプロバイダ責任制限法の改正で権利者が情報開示を得やすくなったことも後押ししています。IPアドレスはあなたの接続元を示す足跡であり、VPN等で隠さない限り簡単に追跡されます(仮にVPNで隠しても、そのVPN業者への法的請求で突き止められる可能性があります)。「見つからないだろう」は通用しないと心得ましょう。

ファイル共有ソフトのリスクを理解する:BitTorrentをはじめとするP2Pソフトは便利な反面、常時世界中に接続情報が公開されています。

使用時には自分のIPが他者から見えるため、違法ファイルのやり取りをすれば即座にログを取られてしまいます。

また、ウイルス感染やマルウェア混入のリスクも指摘されています(違法にアップロードされたファイルには不正プログラムが仕込まれている場合もあります)。どうしてもP2Pを使う必要がある場合でも、公的に許可されたデータ(Linuxのディストリビューションやフリーの配布物など)だけに留め、不用意に商業コンテンツをダウンロードしないことが重要です。

家庭内のネット利用ルールを徹底する:自分は使っていなくても、家族や同居人が勝手にP2Pソフトを使っていたケースもありえます。

開示請求の通知が来たら、家庭内で誰かBitTorrent等を使っていなかったか確認しましょう。今後は家族間でも「違法なダウンロードはしない」ルールを共有してください。また無断利用による巻き添えを防ぐため、Wi-Fiには必ずパスワードを設定し(他人に勝手に使われないように)、不要なポート開放設定などもしないようにしましょう。自衛策として、家庭内ネットワークの管理も大切です。

今回の件で大変な思いをしたかもしれませんが、逆に言えば適切に対処して示談が成立すれば大事には至りません。そして同じ過ちを繰り返さなければ、今後は平穏にインターネットを利用できるでしょう。合法的にコンテンツを楽しむ方法はいくらでもあるので、これを機に安全で健全なネット生活を心がけてください。

ご相談をご希望の場合には、お電話または相談予約フォームよりご連絡ください。

ビットトレント請求についての法律相談(面談)は以下のボタンよりお申し込みできます。