FAQよくある質問

FAQ(よくある質問)

Q.労災とは?

労災とは労働中や通勤中に発生したケガや病気に対する公的補償制度です。

全額会社負担の労災保険により、治療費から休業補償、後遺障害、遺族への給付まで幅広くカバーされます。

製造業の事故から過労死、メンタル不調まで対象となり、健康保険とは異なる専用の補償が受けられます。

申請手続きは労働基準監督署で行い、会社が非協力でも個人で申請可能です。適切な補償を受けるため基本知識と手続きの流れを理解しておきましょう。

この記事は、

- 労災事故に遭った労働者とその家族

- 労災申請を検討している会社員・パート・アルバイト

に役立つ内容です。

労災とは?

「労災」とは、労働中または通勤中に生じたケガや病気、死亡事故のことを指し、それに対して公的な補償を行うのが労災保険制度です。

労災保険は全額事業主(会社)が保険料を負担し、雇用形態を問わずアルバイトやパートを含めたすべての労働者が対象となります。

一方、自営業者やフリーランス、会社の代表者などは労働者ではないため原則対象外ですが、「特別加入」により労災保険に加入することも可能です。

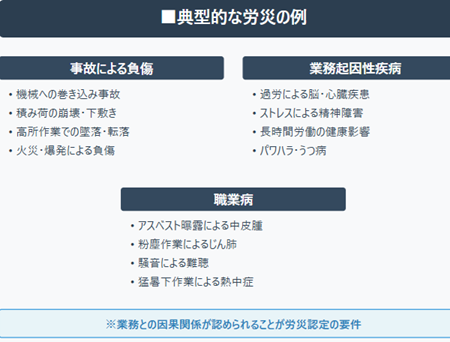

典型的な労災の例

労災にはさまざまなケースがありますが、典型的なのは仕事中の事故による負傷です。

例えば、製造作業中に機械に巻き込まれて手指を損傷する、倉庫で積み荷が崩れて下敷きになる、高所作業からの墜落・転落事故、工場内での火災や爆発事故による負傷などは典型例と言えます。

また、仕事が原因の病気も労災に該当します。

長時間労働や過度な残業による脳梗塞・心筋梗塞などの脳・心臓疾患(いわゆる過労死)や、パワハラなど職場のストレスによるうつ病・適応障害など精神障害(過労自殺を含む)も労災として認められるケースがあります。

さらにアスベスト曝露による中皮腫、粉塵作業によるじん肺、騒音による難聴、猛暑下の屋外作業による熱中症といった職業病も、業務との因果関係が認められれば労災となります。

このように労災とは、業務上または通勤途上の原因で起こった労働者の負傷・疾病・障害・死亡を指し、それらに対して労災保険から給付が行われる仕組みです。

健康保険との違いは、そのケガや病気の原因が仕事に関連するかどうかという点です。

業務中のケガであれば健康保険ではなく労災保険を使うことになり、労災保険には健康保険のような被保険者証(保険証)はないため、病院で受診する際は「労災です」と伝えることが大切です。

労災であるにも関わらず健康保険を使うよう会社に指示された場合は注意しましょう(いわゆる「労災隠し」であり不適切です)。

労災保険の補償内容(給付の種類)

労災保険から受けられる主な給付には療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付などがあります(通勤災害の場合は「補償」の文字がない療養給付・休業給付等と呼ばれますが、内容は同じです)。

以下に各給付の概要を説明します。

療養(補償)給付

労災によるケガや病気の治療に関する給付です。

労災指定病院で受診する場合は窓口負担なく治療を受けられ、費用は労災保険が全額負担します(健康保険のような自己負担3割はありません)。

労災指定医療機関以外で治療した場合は一旦自己負担しますが、後日労災請求により必要な療養費の全額が支給されます。対象となる範囲は診察、薬剤、手術、入院費用、移送費など必要な治療費全般です。

休業(補償)給付

労災による傷病の療養のため働けなくなり休業した場合の給付です。

労働基準法上、業務災害で最初の3日間(待期期間)は会社が休業補償を行う義務があります。

労災保険からは休業4日目から支給され、休業1日につき給付基礎日額の60%が支給されます。さらに労災保険独自の上乗せとして「休業特別支給金」が同時に支給され、こちらは給付基礎日額の20%に相当します。

つまり合計で給付基礎日額の80%(6割+2割)が休業補償として支払われ、収入が途絶えた労働者の生活保障となります。

例えば、給付基礎日額(労災で定められる平均賃金日額相当)が1万円の人が30日休業した場合、休業補償給付は18万円(1万円×(30日-3日)×60%)、休業特別支給金は6万円(1万円×(30日-3日)×20%)となり、合わせて24万円が支給されます。

なお、療養開始後1年6か月経っても治らず労務不能な場合は、休業補償給付に代わり傷病(補償)年金という長期給付に移行します。

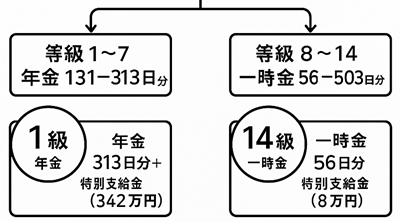

障害(補償)給付

労災による傷病が治ゆ(症状固定)した後に後遺障害が残った場合の給付です。

障害の程度(障害等級)に応じて、1級~7級の場合は障害(補償)年金として給付基礎日額の131日~313日分が毎年支給され、8級~14級の場合は障害(補償)一時金として給付基礎日額の56日~503日分が一時金で支給されます。

例えば、最も重い1級なら年金313日分+特別支給金(342万円)が支給され、比較的軽い14級なら一時金56日分+特別支給金(8万円)といった具合です(特別支給金は労災独自の上乗せ給付)。

後遺障害の認定等級によって支給額が大きく変わるため、適切な等級認定を受けることが重要です。

遺族(補償)給付

労災が原因で労働者が死亡した場合に遺族に支給される給付です。

受給資格のある遺族(配偶者や子などの扶養家族)の人数に応じて、遺族(補償)年金として給付基礎日額の153日~245日分が毎年支給されます。

例えば、遺族が配偶者一人であれば153日分×年、子2人なら245日分×年といった計算です。

受給できる遺族がいない場合や一定の場合には遺族(補償)一時金(給付基礎日額の1000日分の一時金)が支給されます。

加えて、葬儀を行った遺族等には葬祭料(業務災害の場合)または葬祭給付(通勤災害の場合)が支給されます。

葬祭料の額は「315,000円 + 給付基礎日額の30日分」か「給付基礎日額の60日分」のいずれか高い方と定められています。

以上が主な4つの労災保険給付ですが、そのほかにも以下のような給付があります。

傷病(補償)年金

療養開始後1年6か月経過しても傷病が治らず労務不能で、かつ障害等級に該当する状態にある場合に支給される長期給付。障害等級1~3級に相当する状態なら年金(313日分~245日分)として支給されます。

介護(補償)給付

重度の障害(1級または2級の重篤な障害)により介護を受けている場合に、介護費用を補助する給付です。

常時介護が必要な場合は月額上限105,130円、随時介護なら上限52,570円まで、実際の費用に応じて支給されます。

二次健康診断等給付

一定の長時間労働の労働者に対し、脳・心臓疾患のリスクを早期発見するための二次健康診断や保健指導が無料で受けられる給付です(一次健診で血圧や血糖、肥満度などに異常が見られた場合に対象)。

労災保険の補償内容は以上のように多岐にわたります。業務上または通勤によるケガ・病気であれば、治療費から休業中の生活費、後遺障害や死亡時の補償まで、公的な労災保険から幅広い給付を受けられることを覚えておきましょう。

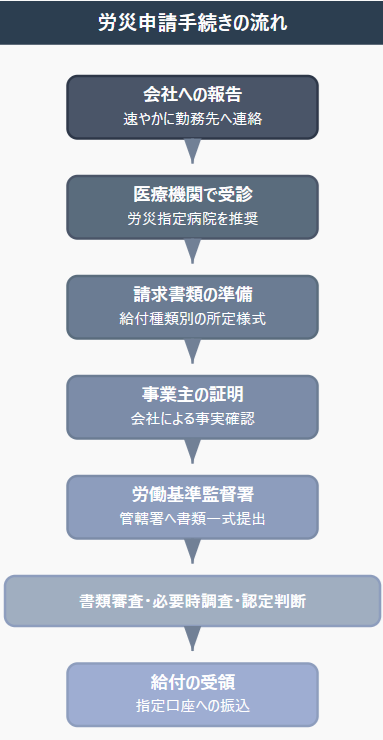

労災申請の手続きの流れ

労災による給付を受けるには、所轄の労働基準監督署に対して所定の請求書を提出し、支給の請求を行う必要があります。ここでは、労災保険給付を受けるための申請手続きの基本的な流れと必要事項を説明します。

会社への報告

労働中または通勤中に事故や発病があったら、まず勤務先に速やかに報告します。

会社は労災発生時に所定の労働者死傷病報告などを行政に提出する義務がありますし、後述する申請書類に事業主の証明をもらう必要もあるため、早めの報告が重要です。

ケガの場合は応急処置・救急搬送など安全確保を最優先しつつ、可能であれば職場の上司や安全担当にもすぐ連絡しましょう。

医療機関で受診

怪我や病気の際はできるだけ労災指定医療機関で受診します。

労災指定病院であれば、窓口で「労災である」ことを伝え所定の様式第5号の用紙を提出することで、自己負担なく治療が受けられます。

指定外の病院にかかった場合は一旦立替払いが必要ですが、後述の療養補償給付たる療養費請求により全額払い戻しを受けられます。

いずれの場合も医師の診断書を発行してもらいましょう。

診断書は休業補償給付など他の申請時にも必要となります。

請求書類の準備

給付の種類ごとに請求書(所定の申請用紙)を作成します。

例えば療養補償給付は様式第5号、休業補償給付は様式第8号、障害補償給付は様式第7号、遺族補償給付は様式第10号など決まったフォーマットがあります。

それぞれの用紙に必要事項を記入し、医師の診断書やレントゲン写真のコピー(障害等級申請時)、死亡診断書や戸籍謄本(遺族年金申請時)など必要な添付書類を用意します。

書類に不備があると審査が遅れたり認定がスムーズにいかない原因になるため、漏れなく準備しましょう。

事業主の証明を受ける

請求書の所定欄に事業主(会社)の証明をもらいます。

これは、その事故が会社の業務中に発生した事実や休業の事実などを会社側に証明してもらうためのものです。

通常は労災担当者や上長が内容を確認し押印してくれます。ただし会社が協力しない場合でも手続き自体は可能です。

労働基準監督署へ提出

請求書類一式が揃ったら、労働者本人(または遺族)が労働基準監督署に直接提出します。

提出先は原則として「事故発生当時の勤務先を管轄する労働基準監督署」です。

通勤中の事故の場合も、通勤経路に関わらず勤務先管轄の監督署で扱います。療養給付の請求のみ、労災指定病院で受診している場合はその病院へ請求書を提出すれば病院側が代行で監督署に請求してくれます。

休業補償給付や遺族給付などは本人(遺族)が直接監督署に持参または郵送します。

提出後、監督署で書類審査や必要な場合は会社や医療機関への調査が行われ、労災と認められれば支給決定となります。

給付の受領

支給決定されると、指定した口座に給付金が振り込まれます。

休業補償給付は請求から1か月程度で初回支給され、その後も定期的に継続給付を受ける場合は月ごとに請求と支給が行われます。

障害年金や遺族年金は年4回定期支給、障害一時金や遺族一時金は一度きりの支給です。

支給内容に不服がある場合は、通知を受け取った日の翌日から3か月以内に「審査請求」(労災保険審査官への不服申立て)が可能で、それでも納得できなければさらに「再審査請求」や行政訴訟に進むこともできます。

労災申請の期限(時効)

労災保険の給付請求には時効(請求期限)があります。

一定の期間請求しないままでいると請求権が消滅してしまうため注意が必要です。

労災保険給付の時効期間は給付の種類により2年または5年と定められています。

具体的には、療養補償給付・休業補償給付・介護補償給付・葬祭料・二次健康診断等給付といった比較的短期の給付は支給事由が生じた日の翌日から2年で時効となり、障害補償給付(年金・一時金)や遺族補償給付(年金・一時金)のような長期給付は支給事由発生日の翌日から5年で時効消滅します。

例えば休業補償給付なら「賃金を受けられない各日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年」で時効となります。

時効を過ぎると原則としてもう請求できなくなってしまうため、労災に遭ったら早めに請求手続きに着手することが大切です。

手続き上の注意点

会社が協力しなくても自分で申請可能:

労災申請には事業主の証明欄がありますが、仮に会社が「労災ではない」と主張して証明を拒否したり渋ったりする場合でも、労働者本人で申請手続きを進めることは可能です。

その際は請求書の事業主証明欄が空欄でも監督署は受理します(会社が非協力である事情を説明する必要あり)。

労働基準監督署が必要な調査を行い、労災かどうか最終判断してくれます。

会社によるいわゆる「労災隠し」行為に惑わされず、労働者の正当な権利として労災申請を行いましょう。

どうしても会社対応に不安がある場合は弁護士や社労士に相談するのも一つです。

必要書類の不備に注意:

請求書の記載漏れや添付漏れがあると、追加提出や訂正のために手続きが遅れます。

医師の診断書は必ず添付し、障害給付では診療録のコピーや検査資料、遺族給付では戸籍や収入証明などケースごとに必要な書類を漏れなく準備しましょう。不明な点は監督署の窓口で事前に確認すると安心です。

労災か迷ったら専門機関へ相談:

自分のケースが労災に該当するか判断に迷うときや、申請方法が分からない場合は、遠慮なく労働基準監督署や総合労働相談コーナー(厚労省の無料相談窓口)に相談しましょう。

労災保険制度の説明や申請書類の書き方などを教えてもらえます。

弁護士に依頼するメリット

労災の手続きを自分だけで進めることも不可能ではありませんが、専門知識がない一般の方にとっては決して簡単ではありません。

労災保険の申請には多くの書類を正しく揃え、必要な証拠を適切に提出する必要があり、手続きを誤ると「労災と認められない」「本来もらえるはずの補償額が減ってしまう」おそれもあります。

また、会社との交渉や後遺障害等級の認定対応、場合によっては損害賠償請求など、労災に関連して発生する事柄は多岐にわたり、法律の専門知識と実務経験が求められます。

そのため、労災に遭った方が適正な補償を受けるには弁護士のサポートが役立ちます。ここでは、弁護士に相談・依頼する代表的なメリットを4つ挙げます。

① 手続きの代行と申請サポート:

弁護士に依頼すれば、労災保険給付の申請手続きを正確かつ迅速に進めることができます。

必要書類の準備から請求書の作成、労基署への提出まで弁護士がサポートしてくれるため、書類不備による認定遅れのリスクが減ります。

特に後遺障害の等級認定申請では、提出する診断書の内容や追加の医学的証拠が等級に影響するため、専門家のチェックが有効です。労災に精通した弁護士であれば、主治医とのやり取りや医療記録の収集もスムーズに対応でき、適正な補償を受けられる可能性が高まります。

② 会社との交渉・トラブル対応:

労災の申請を巡って会社とトラブルになるケースにも、弁護士が介入することで適切に対処できます。

例えば会社が「それは労災にあたらない」と主張して申請を拒んだり、労災申請した労働者に対し「職場で立場が悪くなる」といった圧力をかけることがあります。

しかし、労働基準法上、業務上災害に遭った従業員を理由なく解雇・不利益取り扱いすることはできません(労基法19条)。

弁護士が代理人として会社と交渉することで、労働者は安心して補償を求めることができます。

また、会社に安全配慮義務違反など法的責任がある場合、労災保険ではカバーされない慰謝料や逸失利益について会社に損害賠償請求(示談交渉や裁判)を行うことも可能です。

弁護士なら証拠を整理し適切に主張して、会社側と対等な立場で交渉・訴訟を進められるため、結果的により充実した補償を得られる見込みが高まります。

③ 証拠収集・後遺障害認定への対応:

労災が労基署に認められるためには適切な証拠を揃えることが重要です。

弁護士は事故現場の写真・証言の確保、タイムカードや業務記録の収集、診療記録の取り寄せなど、専門知識を活かした証拠収集を行います。

特に過重労働が原因の疾病(脳・心臓疾患や精神障害)の場合、発症前の勤務状況や上司のパワハラの有無など、多角的な証拠が必要です。

どのような証拠が認定に有効かをお伝えし、後遺障害等級の認定においても適切な資料提出・意見書作成をサポートできるでしょう。

④ 精神的負担の軽減:

慣れない労災の手続きや会社とのやり取りは、被災労働者にとって大きなストレスです。

ケガや病気の治療に専念したくても、書類作成や交渉に追われるのは精神的負担となります。

弁護士に依頼すれば、そのような煩雑な手続きを任せられるため精神的な負担が軽減されます。

また「自分の代理として専門家が付いている」という安心感は、今後の生活を立て直す上でも大きな支えとなるでしょう。

よくあるトラブル事例

労災申請や補償の場面では、会社とのトラブルや認定上の問題など、いくつかよくある困り事が発生することがあります。ここでは代表的なトラブル事例を紹介し、その対処法を解説します。

ケース1:会社が労災申請に非協力・拒否する場合

事例: 労災事故が起きたにも関わらず、会社が「これは労災ではない」と主張して労災申請に協力してくれない、あるいは事業主証明への押印を拒むケースがあります。

また、「労災が会社に知られると困るから健康保険で治療してほしい」と労災申請そのものを嫌がる悪質なケース(労災隠し)も存在します。

対処法: 労災申請は労働者本人の権利であり、会社の同意や許可は本来不要です。

事業主の証明欄についても、会社が協力しなくても労働基準監督署は申請書を受理します。まずは会社に対し労災であることを冷静に説明し、それでも拒否される場合は速やか労働基準監督署に相談しましょう。

監督署から会社に指導が入ることも期待できますし、証明欄空欄のまま提出しても受け付けてもらえます。

併せて弁護士や労災に詳しい社会保険労務士に相談し、会社に法律的観点から説明・交渉してもらうのも有効です。

会社による明らかな妨害(診断書を隠す・虚偽報告する等)があれば、労基署が必要な調査を行い事実関係を確認します。重要なのは遠慮せず適切な機関へ相談し、泣き寝入りしないことです。

むしろ、会社が書類作成に協力したほうが良いと考えるように誘導するのがポイントでしょう。

ケース2:労基署で「労災と認められない」と判断された場合

事例: 労働基準監督署に労災申請したものの、「業務起因性が認められない」「通勤経路から逸脱していたため通勤災害に該当しない」等の理由で不支給決定(労災不認定)となってしまうケースがあります。

特に過労死ライン未満の残業で起きた脳疾患や、明確な外傷がないメンタル不調(うつ病など)の労災申請は認定ハードルが高く、却下されることがあります。

対処法: 不支給決定が出ても終わりではありません。

労基署の決定に不服がある場合、行政不服申立て(審査請求)を行うことができます。

審査請求は労災保険審査官に対して行い、そこでも認められなければ労災保険審査会への再審査請求、最終的には裁判で争う道もあります。

対処のポイントは、追加の証拠や医学的所見を揃えて主張を補強することです。

例えば過労による脳疾患なら勤務記録や休日状況、睡眠時間のデータ等を改めて提出し、専門医の意見書を添えることで業務との関連性を立証していきます。

精神障害のケースでも、業務上の強いストレス要因(ハラスメントや長時間労働の詳細)を時系列で整理し、専門医の診断書を充実させ再度訴えることが重要です。

ケース3:労災後に職場で不当な扱い・解雇を受けた場合

事例: 労災で休業している最中に会社から退職を勧奨されたり、「迷惑をかけたのだから」と復職後に減給や配置転換をされる、といった不利益な扱いを受けるケースがあります。ひどい場合は「治療に専念しろ」と暗に退職を迫られ、そのまま解雇通知を受けるといった事例も報告されています。

対処法: 法律上、業務上の負傷や疾病により療養中の労働者を解雇することは禁止されています(労働基準法19条により、療養開始後30日を経過するまでは解雇制限)。

また、療養終了後でも労災に遭ったこと自体を理由に不利益な扱いをするのは違法な可能性が高いです。

もしそのような扱いを受けたら、記録を残しつつ速やかに弁護士に相談し、不当解雇であれば「解雇無効」を主張して職場復帰や未払い賃金の支払いを求めることになるでしょう。

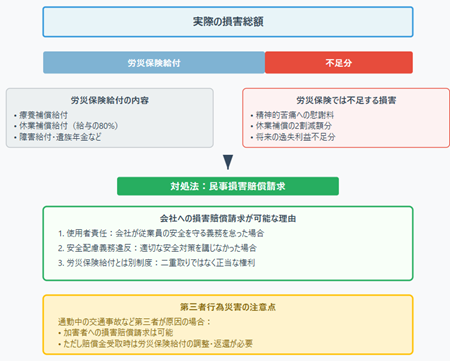

ケース4:労災保険の補償だけでは損害が埋まらない場合

事例: 重い障害が残ったり家族を亡くしたような労災事故では、労災保険から所定の給付(障害給付や遺族年金など)は受け取れるものの、それだけでは実際の損害(逸失利益や慰謝料など)を十分に補えないケースがあります。

会社に明確な過失がある労災事故でも、「労災保険で給付されたからもう補償は終わり」として、会社が追加の賠償に応じようとしない場合があります。

対処法: 労災保険の給付と民事上の損害賠償請求は別物です。会社に安全配慮義務違反など過失があり労災事故が発生した場合、労災保険給付ではカバーしきれない損害(慰謝料、休業補償で減額された2割分の補填、将来の逸失利益の不足分など)について、会社に対して損害賠償請求が可能です。

これは労災保険給付を受け取っていても妨げられません。

具体的には会社の使用者責任や安全配慮義務違反を根拠に、示談交渉または訴訟で不足分の賠償を求めます。

なお、会社以外の第三者(例:通勤中の交通事故の加害運転手)が原因の場合、その第三者に対する賠償請求も可能です。ただし第三者から賠償金を受け取ると労災保険からの給付が調整・返還になる仕組み(第三者行為災害)があるので、注意しましょう。

ご相談をご希望の場合には、お電話または相談予約フォームよりご連絡ください。

労災や損害賠償請求についての法律相談(面談)は以下のボタンよりお申し込みできます。