FAQよくある質問

FAQ(よくある質問)

Q.介護による寄与分の認定は?

親の介護に尽くせば相続で報われる――そう信じていませんか。

7年以上の献身的な介護でも法的に認められたのはわずか81日間、金額にして37万円というケースがあります。

東京高裁令和5年11月28日決定が示したのは、介護の「当たり前」と「特別」を分ける厳格な基準でした。

特に要介護認定がない場合の立証の難しさ、寄与分の計算方法、そして今すぐ始めるべき記録の残し方まで、介護と相続を考える人はチェックしておいた方が良い内容でしょう。

この記事は、

- 親の介護をしている人

- 相続協議で介護の寄与分が問題になっている人

に役立つ内容です。

親の介護と相続

長年にわたって親の介護に尽くせば、その苦労は遺産相続の際にきっと報われるはず。多くの人が、そう信じているのではないでしょうか。しかし、法律の現実は、私たちの感情的な期待よりもはるかに厳格で、厳しい基準に則って判断されます。

最近、まさにこの期待と現実のギャップを浮き彫りにする、東京高等裁判所の決定(令和5年11月28日決定)が出されました。

この決定は、7年以上にわたる娘の在宅介護の貢献を全く認めなかった家庭裁判所の判断を覆し、一部ではあるものの、その貢献を法的に認めたものです。

この事例から、親の介護と「寄与分」という制度について、私たちが知っておくべき重要なポイントを解説します。

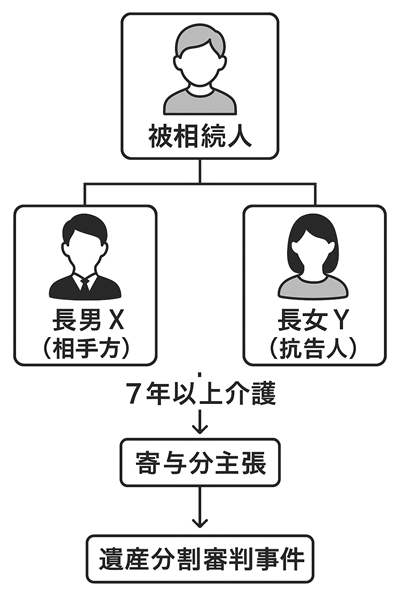

事案の概要

本件は、被相続人の長女(抗告人Y)が、要介護認定を受けていない被相続人を7年以上にわたり在宅介護したとして寄与分を申し立てた遺産分割審判事件。

相続人は長男X(相手方)と長女Y(抗告人)の2名。

遺産の評価額(遺産分割時)は397万1949円(不動産、貯金、出資金の合計)

主な争点は、Yによる7年以上にわたる在宅介護が、民法904条の2に定める「特別の寄与」に該当するか否か、及びその評価額でした。

原審はYの寄与分を否定、抗告審である東京高等裁判所は、被相続人が死亡直前に入院するまでの約3ヶ月間(81日間)の在宅介護について、「特別の寄与」に該当するとして37万円の寄与分を認める決定を下しました。

この決定の核心は、要介護認定という公的な資料がない場合でも、他の客観的証拠(写真、介護用品の購入時期、当事者の陳述等)を精査することで被相続人の心身の状態を推認し、寄与分を認定できることを示した点にあります。

7年以上の介護が「81日間」の貢献に

この事例で印象的なのは、その結論です。看護師としての経験を持つ長女(Y)は、仕事を辞めてまで母親と7年以上同居し、身の回りの世話をしてきました。

しかし、東京高等裁判所が遺産への「特別な貢献(寄与分)」として認めたのは、入院するまでの最後のわずか81日間だけでした。

第一審の家庭裁判所がYの貢献を一切認めず「寄与分ゼロ」とした判断を覆したものの、なぜこれほど短い期間に限定されたのでしょうか。

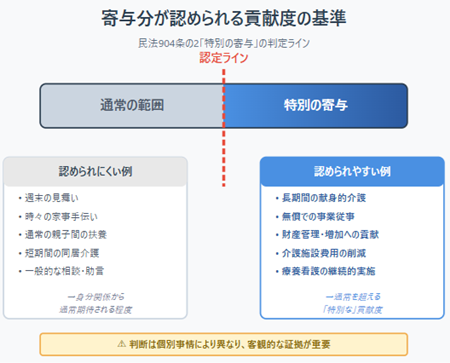

その鍵は、「当たり前」の親子間の扶養を超えるかどうかが基準となる点にあります。

民法904条の2第1項では、特定の相続人が被相続人の財産の維持または増加に「特別の寄与」をした場合、その貢献分を遺産から多く受け取れる「寄与分」という制度を定めています。

しかし、介護がこの「特別の寄与」と認められるには、「身分関係に基づいて通常期待される程度を超える」貢献でなければなりません。

つまり、親子として「当たり前」とされる扶養の範囲を超えた、特別なレベルの介護である必要があったのです。

裁判所は、母親が歩行器を使っても自力でトイレに行けなくなり、常に介助が必要な状態になったのは、入院する直前の81日間に限られると判断しました。この期間の介護だけが、法的に「特別」な貢献と評価されたのです。

「当たり前」の扶養を超える「特別の寄与」の境界線

では、どのような状態であれば、親子間の「当たり前」の扶養を超えた「特別」な介護と認められるのでしょうか。

裁判所が重視する基準は、「もしその家族が介護をしなかった場合、被相続人が自らの費用で専門の介護者を雇う必要があったか」「要介護度2」以上の状態です。

「要介護度2」とは、「歩行や起き上がりなど起居移動が一人でできないことが多く…排泄は一部手助けが必要な状態」を指します。

この事例で、裁判所は母親の病状の推移を丹念に追いました。

- 平成27年:脳梗塞後遺症などで歩行が不安定になり、入浴に介助が必要となる。

- 平成29年:乳がんの手術後、着替えにも介助が必要となる。

- 平成30年:筋力低下で入院するも、退院後は歩行器でトイレまで歩行できていた。

- 令和3年1月頃:息切れが激しくなり、歩行器を使ってもトイレまで歩行できなくなり、ポータブルトイレの使用を開始。ここから状態が「要介護2相当」になったと判断された。

このように、長期間にわたる介護の中でも、法的に「特別」と評価されるのは、客観的に見て専門家の介入が不可欠となるほど状態が悪化した期間に限られるのです。

介護の「値段」はどう決まる?貢献度を金額に換算する計算式

裁判所は、法的に「特別」と認めた81日間の介護を、どのように金銭評価したのでしょうか。

そこには明確な計算式が存在します。

• 計算式: 介護日数 81日 × 介護報酬相当額 6,500円/日 × 裁量割合 0.7 = 368,550円 → 37万円

この式の各項目を分解して見てみましょう。

• 介護日数 (81日) 裁判所が母親の状態を「要介護2相当」と判断した、令和3年1月1日から入院当日の3月22日までの期間です。

• 介護報酬相当額 (6,500円/日) もし専門家に依頼した場合の費用を基準にしています。この金額は、当時の公的な介護保険における訪問介護サービスの報酬基準を参考にして設定されました。

• 裁量割合 (0.7) 算出された金額に0.7を掛けて減額しています。これは、介護者が専門家ではなく親族であることに加え、専門の事業者が得る報酬には人件費以外の経費や利益が含まれていることなどを考慮した、実務上よく用いられる調整値です。

このように、介護の貢献度は、感情ではなく客観的なデータに基づいて算出されるのです。

「要介護認定」がない場合の立証の壁

この事例には、もう一つ大きな教訓があります。母親は、公的な「要介護認定」を受けていなかったのです。

要介護認定という客観的な証明がない場合、被相続人がどれほど重い状態で、どれだけの介護を必要としていたかを法的に証明するのは非常に困難になります。

実際、第一審の家庭裁判所は「証明する資料が足りない」として、Yの寄与分を一切認めませんでした。

しかし、高等裁判所は、要介護度を直接示す資料がない中で、様々な証拠からその状態を「推認(推し量って認定)」しました。

第一審の判断を覆す決め手となったのは、以下のような資料です。

- 診断書やカルテ

- 介護者の日記

- 当時の写真

- ポータブルトイレなど介護用具の購入時期

- 親族や近隣住民らの陳述

この点は、現在介護をしている方々にとって非常に重要な教訓となります。

公的なサービスを利用していない場合でも、介護の状況を証明できるよう、日々の記録を丹念に残しておくことが、将来の法的な評価において極めて重要になるのです。

被相続人の状態とYの介護状況

平成25年9月

Yが被相続人(当時76歳)と同居を開始。被相続人には脳梗塞後遺症等の症状があった。Yは看護師として勤務。

平成27年11月

要支援1の認定を受ける。外出に介助を要するが、日中は独居し身の回りのことは自力で行っていた。

平成29年10月

右乳がんの手術。術後、右上肢の挙上も困難になり、Yによる着替えや排泄の一部介助が開始。

平成30年4月~6月

脳梗塞後遺症等で入院。リハビリにより「治癒に近い状態」で退院。退院後も着替え・入浴にYの介助が必要だった。

令和2年9月

Yが看護師の職を退職。

令和3年1月頃

息切れ等のため歩行器を使ってもトイレまで歩行不能に。リハビリパンツとベッド横のポータブルトイレの使用を開始し、移動等にYの全面的な介助が必要となる。

令和3年3月頃

オムツを使用開始。

令和3年3月22日

心不全等により入院。その後、同年に死亡。

抗告審(東京高等裁判所)の判断

抗告審は原審判を一部変更し、Yの寄与分を限定的に認めています。

• 最終的な遺産分割

◦ Yの寄与分37万円をみなし相続財産から控除して各相続人の具体的相続分を再計算。

◦ 遺産の全部をXが取得する点は維持し、XがYに支払うべき代償金を215万5601円に増額変更。

「特別の寄与」の認定基準

相続人の療養看護行為が「特別の寄与」(民法904条の2)と認められるには、以下の要件を満たす必要がある。

1. 特別性: 被相続人との身分関係(親子など)に基づいて通常期待される程度を超える貢献であること。

2. 財産の維持・増加: その寄与行為によって、被相続人が看護費用等の支出を免れるなど、財産が維持または増加したこと。

療養看護の場合、特に「被相続人がどのような病状にあり、どのような看護を必要としたか」が重要な判断ポイントとなります。

実務上、被相続人が「要介護度2」以上の状態にあることが、特別の寄与を認める一つの目安と考えられています。

寄与分の立証のハードルは高いですね、

介護している人は、少なくとも写真撮影やレシート等の保管をしておいたほうがよいといえるでしょう。

ご相談をご希望の場合には、お電話または相談予約フォームよりご連絡ください。

相続・寄与分についての法律相談(面談)は以下のボタンよりお申し込みできます。