FAQよくある質問

FAQ(よくある質問)

Q.雇用と業務委託の違いは?

雇用契約と業務委託契約は、どちらも「仕事に対して対価を払う契約」ですが、法的な位置づけは大きく異なります。

指揮命令権の有無、勤務時間の拘束、社会保険の義務など、実務上の違いを理解することは企業にとって重要です。

特に「偽装請負」は違法行為となり、直接雇用リスクや多額の遡及請求につながる可能性があります。

本記事では両契約形態の違いと、偽装請負と言われるのを避けるための具体的なポイントを解説します。

この記事は、

- 業務委託の採用を検討している経営者

- 雇用と言われて業務委託契約を結んだ人

に役立つ内容です。

雇用契約の内容

雇用契約とは、会社(使用者)が労働者を雇い入れ、指揮命令の下で労働させ、その対価として賃金を支払う契約です。日本の民法第623条で定義されており、「当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることによって、その効力を生ずる」と規定されています。

雇用契約では労働基準法などの労働法規が適用され、最低賃金や労働時間、残業代、休日休暇など労働者の権利が法的に保護されます。

また、企業は労働者を社会保険(健康保険・厚生年金)や労働保険(労災保険・雇用保険)に加入させる義務があります。

業務委託契約の内容

一方、業務委託契約とは、企業や個人が業務の全部または一部を外部の事業者やフリーランスに委託する契約の総称です。

法律上明確な定義はありませんが、一般的には請負契約(仕事の完成を約束する契約)や委任・準委任契約(事務処理や役務提供を委託する契約)を指します。

業務委託契約では、委託側(発注者)と受託側は対等なビジネスパートナーという関係であり、受託者は特定の業務遂行や成果物の提供を約束し、発注者はその成果に対して報酬を支払います。

受託者(個人事業主や外部企業)は自分の裁量で業務の進め方やスケジュールを決定でき、発注者の指揮命令を受けないのが原則です。

このため、業務委託契約には労働法は直接適用されず、賃金や労働時間の規制、社会保険への加入義務などは発生しません。受託者は自身で税金や保険の手続きを行い、業務中の事故やトラブルの責任も基本的には自己責任となります。

要するに、雇用契約は「労働者を雇う契約」であり、会社は使用者として労働法上の義務を負います。業務委託契約は「仕事(業務)を外注する契約」であり、委託先は独立した事業者として成果物やサービスを提供します。

形式上はどちらも「仕事に対して対価を払う契約」ですが、両者の法的な位置づけは大きく異なるのです。

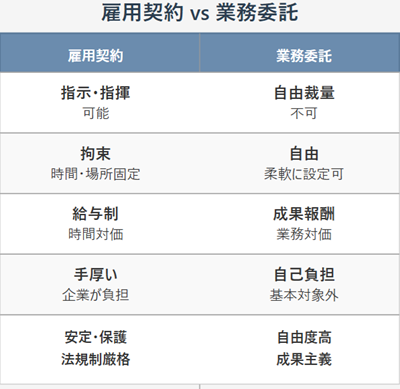

雇用契約と業務委託契約の主な違い

雇用契約と業務委託契約には、具体的に以下のような違いがあります。

それぞれのポイントを理解することで、「どこまで指示していいのか」「勤務時間はどう扱うのか」など実務上の疑問に答えることができます。

指揮命令権の有無

雇用契約では、会社(使用者)は労働者に対して業務内容や遂行方法、勤務時間などを指示することができます。

労働者は会社の指揮命令下で働き、その指示に従う義務があります。

一方、業務委託契約では発注者が受託者に直接の指揮命令をすることはできません。

受託者は契約で定めた業務範囲内で、自らの判断で業務を遂行します(あくまで成果物の完成や役務の提供が目的であり、作業手順やプロセスは受託者の裁量に委ねられます)。

勤務時間・場所の拘束

雇用契約では、労働者の勤務時間や休日、勤務場所は会社から指定されるのが通常です。

例えば、就業規則に定められた始業・終業時刻に従って出勤し、会社のオフィスや現場で働くことになります。

業務委託契約では、基本的に受託者の勤務時間や働く場所を発注者が拘束することはありません。

受託者自身がスケジュールを決め、自宅や自社オフィスなどで作業することもできます。

ただし、業務の性質上どうしても発注者の指定する日時・場所で作業せざるを得ないケース(例:現地での保守作業や警備業務など)もあります。

報酬の性質と支払い方法

雇用契約では、労働者に対し毎月決まった給与や時給制の賃金が支払われます。賃金は労働時間や労働の提供そのものに対する対価です。

一方、業務委託契約の報酬はあくまで業務の成果や完了した仕事に対する対価です。

報酬の支払い形態は契約によって様々ですが、成果物の納品・検収後に支払う成功報酬型や、プロジェクト期間に応じて月額固定報酬を支払うケースなどがあります。

重要なのは、その報酬が労働時間ではなく業務の成果に基づいて算定・支払われる点です。

また、雇用契約の給与は所得税の源泉徴収や社会保険料の控除が行われますが、業務委託の報酬は事業所得等として扱われ源泉徴収の有無や税処理も異なります(個人の受託者には報酬の一部を源泉徴収する場合もありますが、社会保険料は控除されません)。

社会保険・福利厚生

雇用契約では、会社は労働者を健康保険・厚生年金に加入させ、労災保険・雇用保険にも適用させる義務があります。また有給休暇の付与や育児休業制度など、労働基準法や関連法令に基づく福利厚生制度の対象になります。

業務委託契約では、発注者は受託者に対して社会保険の加入手続きをする必要はありません。

受託者が個人事業主の場合、国民健康保険や国民年金に自ら加入し、労災や失業の補償も基本的には自己手配となります。福利厚生の提供も契約上特に定めなければ受託者には適用されません。

つまり、業務委託契約では公的保護がない代わりに自由度が高く、雇用契約では保護が手厚い代わりに会社の指揮下に入るという違いがあります。

以上のように、雇用契約と業務委託契約は働き方や法的扱いが大きく異なります。企業側のメリット・デメリットとしては、雇用契約では従業員を直接指揮でき長期的な戦力に育成しやすい反面、人件費や社会保険負担が重く法規制も厳格です。

業務委託契約では必要な業務を柔軟に外注できコスト管理もしやすい一方で、成果物が期待通り得られるよう契約管理をしっかり行う必要があります。

また、形式的に業務委託契約にしていても、実態が雇用と変わらなければ労働法上は「労働者」とみなされる可能性があることに注意が必要です。

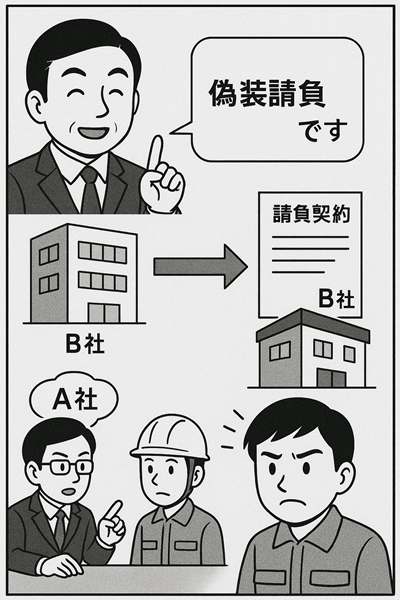

偽装請負のリスクと判断基準

偽装請負として問題になったのは、一見すると業務委託(請負や準委任)契約の形を取っているものの、実際には発注者が外注先の労働者に直接指示を出すなど労働者派遣と同じ実態になっているケースでした。

簡単に言えば、「契約上は外注だが、中身は自社の社員のように使っている状態」を偽装請負といいます。これは労働者派遣法で禁止された行為であり、違法な契約形態です。

まず、労働者派遣とは、派遣元企業の従業員を派遣先企業に送り出し、派遣先の指揮命令の下で働かせる契約形態です。派遣元と派遣先は「労働者派遣契約」を結び、派遣元と労働者の間には雇用契約があります。派遣先は指揮命令権を持ちますが雇用主ではなく、賃金は派遣元から支払われます。

労働者派遣を行うには国の許可が必要であり、派遣法に基づき派遣期間の上限や派遣できない業務の制限など様々な規制があります。

ところが、派遣の規制やコストを回避しようと、表向きは「請負契約」を装いながら実態は自社が指揮して労働者を使う例が見られます。これが偽装請装です。

例えば、製造メーカーの工場ラインで「外注業者の社員です」としながら、実際はその工場の上司が直接作業指示を出している場合や、システム開発で外注SEが発注者オフィスに常駐し、発注者社員が細かく指示・命令している場合などは偽装請負に該当し得ます。

また、本来労働者派遣が禁止されている業種(建設業や警備業など)で、無理に業務委託として人を配置しているケースも注意が必要です。

判断基準のポイント

判断基準としてポイントになるのは、契約形式ではなく実態として「指揮命令関係」があるかどうかです。

厚生労働省は1986年に「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(いわゆる37号告示)を定めており、適正な請負と労働者派遣の区別について基準を示しています。さらに、その具体的な判断基準やQ&Aをまとめたガイドライン「労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド」も公表されています。

このような基準を参考にして、裁判でも問われる主なチェックポイントは以下の通りです。

発注者からの直接指示の有無

受託者の労働者(外注スタッフ)に対し、発注者が作業内容・手順などを直接指示していれば雇用と判断されやすくなります。

適正な請負では、外注スタッフへの指示や管理は受託者側の管理者を通じて行われる必要があります。

発注者は業務の要望を伝えるにとどめ、具体的な指示は受託者の管理責任者が行う仕組みにします。

労働時間・勤怠管理

外注スタッフの勤務時間や休日管理を誰が行っているかも重要です。

発注者がタイムカードを管理したり残業命令を出していれば、実態は派遣と変わりません。

適正な業務委託では、受託者が自社の労働者の勤怠を管理し、必要なら残業代も受託者が支払います。

もっとも業務の性質上、発注者が作業日時や人数を指定することが合理的な場合(例:施設の警備など)はありますが、それでも労働時間に比例して料金を決めるなどの契約は偽装とみなされやすい点に注意が必要です。

業務遂行上の独立性

受託者が業務に必要な資金・機材を自前で用意し、業務の結果について事業主としての全責任を負っているかも判断材料です。

単に人手(労働力)のみを提供している場合(指示された作業に従業員を充てるだけの場合)は「労働者派遣」に該当します。

逆に、必要な設備やノウハウも含めて業務を請け負い、成果物の品質や納期に対して受託者が責任を負う契約であれば請負として適正と評価されやすいでしょう。

その他のポイント

外注スタッフが発注者企業の社員と一体化して働いているか(同じ制服・社章をつける、社内の組織図上に位置付けられている等)も実態判断に影響します。

また、外注スタッフが発注者から人事評価を受けたり給与の決定に発注者が関与している場合も偽装請負の疑いが濃厚です。

判断は総合的に行われ、「契約書にどう書かれているか」以上に「現場でどう運用されているか」が重視されます。

偽装請負のリスク

偽装請負のリスクは非常に大きいです。

まず法律違反であり、発注者・受託者の双方に罰則が科される可能性があります。

具体的には、受託者側(派遣元に該当)に対しては無許可で派遣事業を行ったとして労働者派遣法違反の罪が問われ、代表者等が処罰される可能性があります(派遣法59条)。発注者側も、違法な受入れを行った責任を問われ行政指導や社名公表等の措置を受ける場合があります。

さらに重要なのが、「労働契約申込みみなし制度」に基づく直接雇用リスクです。労働者派遣法では、偽装請負など派遣法の規制逃れを目的として違法な契約を行った場合、発注者がその外注先労働者に対して労働契約の申込みをしたものとみなすと定めています。そして、偽装請負状態が終了してから1年以内に労働者がその申し込みを承諾すれば、発注者と当該労働者との間に直接の雇用契約が成立したものとみなされるのです。

簡単に言えば、「違法に派遣まがいのことをしたのだから、この労働者を正社員として雇ったものと扱いますよ」というペナルティです。

これは2012年の法改正で導入された制度で、偽装請負をした企業に対する抑止効果を狙ったものです。

以上のように、偽装請負は法的リスクが高く、裁判例でも問題となっています。

偽装請負と判断された裁判例の紹介

ここでは、偽装請負が問題となった裁判例を取り上げ、その事情と裁判所の判断を解説します。

現実にどのような契約形態が「偽装」とみなされたのか知ることで、自社の契約を見直すヒントになるでしょう。

事例1:親会社工場での偽装請負(ナブテスコ事件)

概要:工作機械メーカーの親会社A社が、子会社B社(派遣業許可なし)との業務委託契約により、人材を受け入れていたケースです。B社にパート社員として雇用された労働者らが、A社の工場内で研磨作業や組立作業に従事していました。彼らはA社の班長から直接指示を受け、A社社員と同じ作業服を着用し、出勤簿もA社で管理され、残業もA社の職場長が命じるという状況でした。B社は労働者に対し実質的に指揮命令を行わず、労務管理や給与改定もA社の意向でなされていたのです。

争点:契約上はA社とB社の請負契約でしたが、その実態は無許可の労働者派遣(偽装請負)ではないか、という点が争われました。

労働者たちは労働組合を通じて「これは偽装請負ではないか」と問題提起し、行政(ハローワーク)もA社に対して「適正な請負に改めるか、派遣を中止するように」と是正指導を行いました。その後B社は指導に従い契約を打ち切ったため、パート労働者らは雇い止めとなり、それに対して訴訟を提起しました。

裁判所の判断:神戸地裁明石支部平成17年7月22日判決は、形式的には業務請負契約があったが実質は親会社A社が直接指揮命令して労務提供させていたと認定しました。

A社は事実上労働者らに賃金を支払っていたも同然の状態であり、労働者らとA社との間に黙示の雇用契約が成立していたと判断されたのです。

そのため、B社による雇止め(契約終了による解雇)は、A社が自ら生み出した違法状態(無許可派遣)を労働者の犠牲で解消しようとするもので無効とされました。

労働者たちはA社の社員とみなされ、雇用契約上の権利(地位)を有することが認められたのです。

この事例は、契約書上は子会社からの請負であっても、現場の実態から発注者に直接雇用責任が及ぶと認められた典型例と言えます。

事例2:長時間労働による過労自殺(ニコン事件)

概要:大手光学機器メーカーのニコンで働いていた外注先社員が過労自殺し、その母親が訴訟を起こした事例です。

亡くなった男性Xさん(当時23歳)は、名古屋の業務請負会社に就職し、埼玉県のニコン熊谷製作所で半導体製造装置の検査業務に従事していました。

契約上は請負会社からニコンへの「業務請負」でしたが、Xさんはニコンの工場で昼夜交代勤務をこなし、月77時間もの残業や休日出勤が続く過酷な労働状況に置かれていました。自殺直前には体重が激減し、「派遣社員は使い捨てだ」と漏らしていたといいます。Xさんは退職を申し出ましたが叶わず、1999年に自ら命を絶ちました。

争点:遺族側は「Xさんは実質的にニコンの指揮命令下で働く派遣社員だったのに、弱い立場で長時間労働を強いられた」と主張し、労働者派遣としての管理責任をニコンに問いました。ニコン側は「下請け業者の社員であって派遣ではない」と反論し、請負元の会社も「自殺と業務は関係ない」と争いました。つまり「派遣社員だったのか単なる請負作業員(下請け)だったのか」が争点となりました。労災(過労死)認定や責任の所在がこれによって変わるからです。

裁判所の判断:東京地方裁判所(一審)は、Xさんが「ニコンの労務管理のもとで業務に就いていた」と認定し、ニコンと請負会社の双方に責任があると判断しました。両社に対し合計約2,488万円の損害賠償支払いを命じています。東京高裁(二審)も「自殺の原因は業務に起因するうつ病と推認できる」としてニコン側の責任を認め、逆に一審が減額していた慰謝料部分などを増額し約7,058万円に賠償額を引き上げました。

その後2011年、ニコン側の上告は退けられ遺族の勝訴が確定しています。この事件では、発注者である大企業にも労務管理上の安全配慮義務と責任が及ぶことが示されました。形式がどうであれ、実際に指揮命令して酷使していれば偽装請負として責任を問われうるという、非常に痛ましくも重要な判例です。

事例3:長期間放置された偽装請負と直接雇用リスク

概要:製造業界では派遣が解禁された2004年以前、製造現場への派遣禁止を逃れる手段として偽装請負が横行していました。その一つとして、約18年間にもわたり偽装請負状態を続けていた事例があります。ある企業で外注先社員が日常的に自社社員と混在して働き、長年にわたり指揮命令下に置かれていたのです。

裁判所の判断:大阪高等裁判所(令和3年11月4日判決)は、このように「日常的かつ継続的に偽装請負の状態を続けていた」場合、特段の事情がない限り発注者には偽装請負(違法派遣)を行う目的があったと推認されるとの判断を示しました。つまり、18年もそうした状態を放置していた以上、「うっかり違法になっていた」のではなく「法律を免れる目的で意図的に偽装していた」と見なされても仕方がないということです。

この事例から分かるように、長期間偽装請負を継続すると非常にリスクが高まるのです。裁判所からも「悪質な法規制逃れ」と見做されやすく、発注企業にとって不利な判断が下される傾向にあります。法改正により直接雇用リスクも明文化された現在、過去のような安易な偽装は通用しないことを肝に銘じる必要があります。

以上、3つの裁判例を紹介しましたが、共通しているのは裁判で争われた場合、「契約の名目より実態が優先される」という点です。

請負契約書を交わしていても、現場で発注者が指示・管理していれば偽装請負と判断され、発注者側に雇用責任や損害賠償責任が及びます。「契約書さえ業務委託にしておけば大丈夫」では決してないことが、判例からも明確に読み取れます。

契約書を作成する際の具体的な注意点

それでは、偽装請負のリスクを避けつつ業務委託契約を適切に結ぶには、どのような点に注意すればよいのでしょうか。

ここでは契約書作成時の具体的なチェックポイントを解説します。実務でよくある誤解や質問を交えながら、トラブル防止とリスク回避のためのポイントを整理します。

業務内容・範囲を明確に定義する

契約書にはまず何の業務を委託するのかを具体的に書きましょう。

業務の範囲や内容が曖昧だと、「ここまでやってほしい」「それは契約範囲外だ」といった認識のズレが生じ、後からトラブルになりがちです。

例えば「〇〇システムの開発業務一式」「工場内の清掃業務」など具体的に記載し、必要に応じて作業内容のリストや仕様書を添付します。

委託業務以外の指示をしないためにも、「本契約に定める業務以外は行わない」旨を確認しておくことが重要です。

成果物・納期の設定

請負契約の場合は特に、成果物(アウトプット)が何か、その品質基準や納品日(納期)を明記します。

例えば「●月●日までに○○のレポート提出」「品質基準△△を満たすプログラムを納品」のように書きます。納期や成果物の定義が不明確だと、受託者はどこまでやればよいか分からず、発注者も期待した成果が得られない恐れがあります。

成果物がないタイプの業務(準委任契約など)でも、「週◯回のコンサルティング報告書提出」などアウトプットの形を決めておくと良いでしょう。

報酬額と支払い条件の明確化

報酬については、金額はもちろん算出方法と支払い条件を具体的に取り決めます。

たとえば「月額固定報酬◯円(税込)を毎月末日締め翌月◯日支払い」「成果物1件につき◯円、納品後◯日以内に支払い」などです。

特に報酬体系が時間給のようになっていないか注意してください。

時間あたりいくら、という記載は極力避け、あくまで仕事の成果に対する対価として定めます(どうしても工数に応じた精算が必要な場合は「○時間までは定額、超過分は追加報酬」とする等、契約書上で業務量に応じた料金設定の理由を説明できる形にしましょう)。

また源泉徴収の有無や消費税の扱いも記載し、支払期限や支払方法(振込先口座など)も明示します。

発注者による指揮命令を行わない旨の確認

契約書の条項として、「発注者は受託者および受託者の従業員に対して業務の遂行方法等について直接指示しない」「受託者は自己の責任と裁量で業務を遂行する」といった文言を入れておくことが望ましいです。

これは形式的な文言に過ぎませんが、お互いに指揮命令権の有無を認識するうえで重要な確認事項です。

少なくとも書面上は発注者が指揮命令しない契約であることを示すことで、現場担当者にも注意喚起になります。

連絡担当者・管理責任者の指定

発注者と受託者それぞれに契約上の窓口担当者を定めておきます。「発注者は◯◯部長、受託者は△△マネージャーを本件業務の責任者とし、業務上の連絡・調整は両責任者を通じて行う」等と定めます。特に受託者側には、現場の外注スタッフを取りまとめる管理責任者を置いてもらいましょう。発注者からの要望や指示はその管理責任者に伝え、管理責任者から各スタッフへ具体的指示を出すという形にすれば、直接指揮命令のリスクを下げることができます。この取り決めを契約書に明記し、実務においても必ず責任者経由でコミュニケーションをとるよう徹底します。

秘密保持・成果物の権利帰属

業務上知り得た情報の守秘義務や、成果物(納品物)の知的財産権をどう扱うかも明記が必要です。

これらは偽装請負とは直接関係ありませんが、契約上の重要事項なので注意しましょう。特に成果物の著作権や所有権を発注者に帰属させる場合、その旨を契約書に定めておきます。

契約期間と終了条件

契約の有効期間や更新の方法、解除事由も取り決めます。

雇用契約と異なり、業務委託契約では更新しない自由や途中解約の条件を柔軟に定められます。ただし一方的な即時解約ができるとトラブルになるので、○ヶ月前通知や違約金の規定を設けることが多いです。契約終了時に未納品の成果物や機材返却などどう処理するかも確認しておきます。

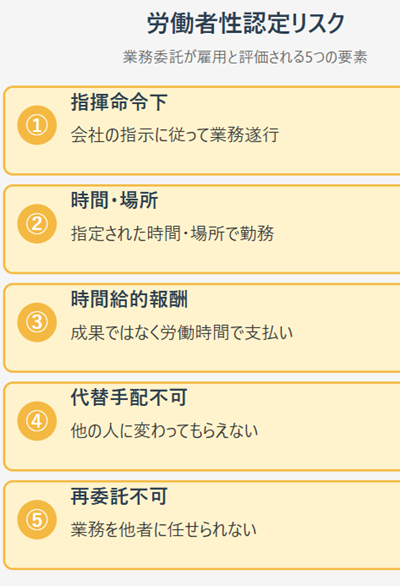

実質的に雇用とされるリスク

偽装請負と似た問題として、労働者派遣ではなく「直接の業務委託」契約であっても、実態が雇用関係にあたるのではないかと争われた裁判例があります。

つまり、「請負」や「業務委託」の形式をとっていても、働く実態が会社の指揮命令下にあり、独立した事業者としての裁量がない場合には、形式を超えて雇用契約とみなされることがあるのです。

問題となるシーンとしては、業務委託契約でも、本来は雇用契約で適用される労災保険を使いたいとして争われるシーンです。

このような場合でも、労働者性が認定されれば実質的に雇用とされるリスクは、偽装請負と同じです。

たとえ労働者派遣ではなくても、

指揮命令下で働いている

勤務時間・場所が拘束されている

報酬が出来高ではなく時間給的に支払われている

代替手配や再委託ができない

といった要素がそろえば、「業務委託」という形式でも実質は雇用関係と評価されるリスクがあります。

労災問題のほか、過去に遡っての残業代等の請求がされるリスクがありますので、経営者としては、業務委託化の際に「本人の意思」や「契約書の名称」だけで安心せず、現場での指揮命令・勤務管理の実態を常に点検する必要があります。

労働者との間で黙示の雇用契約が成立していたと認定された場合、「実は最初から自社の社員だった」とみなされ、過去に遡って様々な請求を受けるリスクがあります。

例えば、発注者は本来支払うべきだった社会保険料を遡及して納付させられたり、労働基準法上の違反を指摘されることがあります。

具体的には、以下のような企業側のコスト負担が生じうると指摘されています。

未払いの社会保険料等の追徴(厚生年金・健康保険への遡及加入による保険料の会社負担分の支払い)

残業代の追加支払い義務(労働者とみなされた期間の時間外労働に対する割増賃金の精算。

労災事故発生時の責任問題(本来労災保険給付が受けられるはずなのに未加入だった場合、企業に対し労働者や遺族から損害賠償請求が起こることがあります)

雇用契約書未締結に対する制裁(労働基準法では労働者に労働条件を書面で明示する義務があり、守らないと是正勧告や罰則の対象になります)

雇用保険・育児休業給付等の不提供問題(労働者であれば本来受けられる失業給付や育休給付を受けられなかったとして問題化する可能性)

税務上の指摘(給与を支払っていたのに源泉徴収をしていなかった等の理由で、給与所得として課税し直され源泉徴収漏れをまとめて徴収されるリスク)

これらの費用を合計すると、場合によっては数百万円以上の予想外の支出となり得ます。

安易に業務委託契約を利用しようとすると、大きな損害につながるリスクがありますので注意しましょう。

ご相談をご希望の場合には、お電話または相談予約フォームよりご連絡ください。

業務委託契約についての法律相談(面談)は以下のボタンよりお申し込みできます。