FAQよくある質問

FAQ(よくある質問)

Q.公示送達とは?

公示送達とは、相手方の所在が不明で書類を直接届けられない場合に、裁判所の掲示板への掲示により法的に送達完了とみなす特別な手続きです。

民事訴訟法で定められたこの制度は、離婚裁判や債権回収など様々なケースで最後の手段として活用されます。

しかし相手が気づかないリスクや無効となる可能性もあるため、適切な所在調査等が必要となります。

この記事は、

- 所在不明の相手に法的手続きをしたい人

- 知らない間に公示送達で敗訴判決を受けてしまった人

に役立つ内容です。

公示送達とは

公示送達(こうじそうたつ)とは、裁判所から相手に送るべき訴状などの書類を相手に直接届けられない場合に、公の方法で「届けた」とみなす手続きのことです。

具体的には、裁判所の掲示板に「書類を保管しているので受け取りに来てください」という旨の告知を一定期間掲示することで、法的に送達(※裁判書類を正式に届けること)が完了したものと扱われます。

日本の法律では民事訴訟法という法律においてこの公示送達が定められており、第110条以下に要件や方法が規定されています(民法第98条でも、裁判外の意思表示を公示によって行う場合には民事訴訟法の規定を準用すると定められています)。

なお、公示送達はあくまで民事手続上の特別な方法であり、刑事事件では認められていません(刑事訴訟法54条で禁止)。また税金の通知については、国税通則法14条や地方税法20条の2で公示送達が利用できる場合があります。

つまり、公示送達は「相手に書類を届けたいが居場所がわからない」ときに法律が用意している最後の手段という位置づけです。

公示送達が必要となる主なケース

公示送達が利用される典型的なケースは、相手の所在(住所や居所)がわからない場合です。

たとえば、訴えを起こしたいのに被告(相手方)の居場所が不明で、訴状を送達できないような場合に公示送達の申立てが検討されます。

実際の例として、不動産の明け渡しを求める裁判や貸金返還請求(借金の取り立て)の裁判で被告の転居先がわからない場合、公示送達によって訴状を届けたものとし裁判を進めることがあります。

また、配偶者が失踪して連絡がつかない場合でも離婚訴訟を起こすことは可能であり、その際に相手に訴状を届ける方法として公示送達が使われます。

実際、行方不明の妻または夫を相手に調停を経ずに離婚裁判を提起し、公示送達によって訴状を送達して欠席裁判で離婚判決を得た例もあります。

さらに、海外に住む相手に対する裁判で、当該国との間で司法上のやり取り(送達嘱託)ができない場合や、嘱託しても相手に届かない場合も公示送達が認められます。

例えば、日本と国交のない国に住む相手を訴えるような場合には、書類を直接送る手段がないため、公示送達で対応するしかありません。

このように、公示送達は主に「相手の所在不明」や「通常の方法では送達不可能」なケースで必要となる手続きです。

公示送達の申立て

公示送達を行うには、まず裁判所に対して公示送達の申立てをする必要があります。

民事訴訟における最初の公示送達は原則として当事者(原告)からの申立てによって行われ、裁判所書記官がそれを許可するかたちになります。

申立てをする裁判所は、訴訟事件であればその係属裁判所になります。

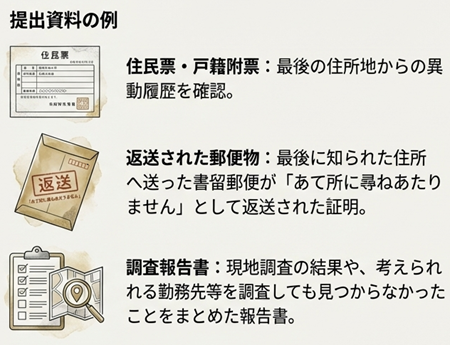

申立ての際には、相手の住民票や戸籍附票など所在を確認する資料、郵便が届かなかったことを示す返送された封筒や、相手を探したけれど見つからなかったことを示す調査報告書などを提出し、相手の所在不明が真実であることを裁判所に説明します。

裁判所は提出資料を審査し、公示送達の要件(後述の「相手の住所が知れない」「他の送達手段が尽くされた」等)を満たすと判断すれば、公示送達を許可します。

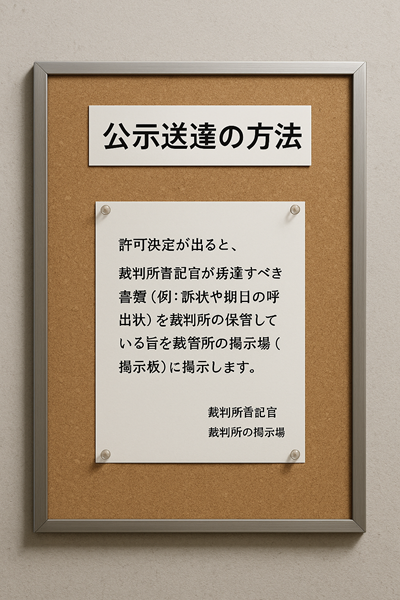

公示送達の方法

許可決定が出ると、裁判所書記官が送達すべき書類(例:訴状や期日の呼出状)を裁判所内で保管し、その書類を保管している旨を裁判所の掲示場(掲示板)に掲示します。

掲示される掲示板とは、各裁判所の入口付近などに設置されているガラス張りの掲示ケースで、公告文などと一緒に公示送達の通知文が貼り出されるものです。

掲示板には「公示送達」とタイトルが付された書面が貼られており、「あなた宛ての訴訟が起こされています。〇〇裁判所に出頭してください」といった内容が記載されています。

このように書類の内容そのもの(訴状全文)が掲示されるわけではなく、「書類を裁判所で保管しているので交付を受けてください」という告知が掲示される形です。掲示は原則2週間継続され(相手が海外にいる場合は6週間)、掲示開始から所定の期間が経過すると、その時点で相手に書類が届いたものと法律上みなされます。

公示送達後の裁判

期間経過後は、裁判所から見れば被告に訴状が送達されたことになるため、裁判を開始(口頭弁論の期日を開廷)できます。

公示送達の効力発生後は裁判手続きが通常どおり進行し、被告が出廷しなければ欠席のまま審理が行われます。

そして判決が出た後、その判決書自体も同じ相手には公示送達で送達(裁判所掲示板に掲示)され、判決書の掲示の翌日から起算して2週間経過すれば判決が確定します。

なお、一度公示送達が行われた当事者に対して、同じ裁判内で2回目以降の書類送達を行う場合には、原則として改めて申立てをしなくても裁判所書記官が職権で公示送達を行います(例えば訴状を公示送達した後の判決書送達など)。

これは一度所在不明と認められた相手には重ねて申立てを要しない趣旨ですが、海外送達が絡む場合だけは2回目以降も申立てが必要となる例外があります。

公示送達の手続の特徴として、相手本人が実際にその事実を知る可能性が極めて低いことが挙げられます。

掲示板に掲示するといっても、当の相手かその知人が偶然裁判所に立ち寄って掲示を目にしない限り、まず気付かれることはありません。そのため、公示送達による呼出しでは被告が期日に出頭しないことが通常であり、裁判は原告のみが出席して進行する形になります(後述のとおり、被告が欠席でも直ちに原告勝訴とはならず、原告側で主張立証を行う必要があります)。

つまり、公示送達が許可されると「相手が知らない間に裁判が進み、判決まで出てしまう」という状況が法律上起こりうるわけです。

公示送達の審査

もっとも、裁判所としても公示送達はあくまで最後の手段であり、安易に認めない姿勢です。

申立てを受けた裁判所は、本当に相手の所在が不明かどうかを確認するため、原告(申立人)の弁護士に対して「相手方が○○に居住していないか調査してください」と指示を出すことも多いです。

実際の運用では、いきなり公示送達を申請するよりも、まず相手の最後に知られた住所へ書留郵便で送達を試みてみて、それが「あて所に尋ねあたりません」等で戻ってきてから公示送達に移る、という流れになるのが一般的です。

裁判所に対しては「住民票上の住所や勤務先など、考えられる送達先を調査したがいずれも不明だった」ということを報告書にまとめて提出し、公示送達の許可を仰ぐことになります。

こうした事前の調査や報告書作成も含め、公示送達には一定の手間と時間がかかる点に留意が必要です。

公示送達の想定事例

家庭裁判所での例として 配偶者の行方がわからなくなってしまったケースを考えてみましょう。

例えば、夫(または妻)が突然失踪し、生死も不明な状態が長く続いている場合、失踪中の配偶者とは話し合い(協議離婚)や調停離婚もできないため、家庭裁判所で調停を飛ばして離婚訴訟(裁判離婚)を提起することになります。

しかし、訴訟を提起するにも、相手に訴状を送らなければ裁判が始まりません。

そこで、相手の最後の住所地を管轄する裁判所に対し公示送達の申立てを行い、訴状を届けたものとすることができます。

実際に、妻が長期間行方不明となった事案で夫が離婚の裁判を起こし、公示送達により訴状送達して離婚判決を得た例があります。

このケースでは被告(行方不明の妻)は期日に出席できないため欠席裁判となりましたが、裁判所は原告(夫)の主張や証拠を審理して離婚を認めています。

離婚原因(法律上定められた離婚できる事由)が必要なので、例えば「3年以上の生死不明」に該当するかなどの点は原告が立証しなければなりません。

公示送達が行われたからといって手続が省略されるわけではなく、欠席の相手に代わって裁判所が法律上主張を認めたものとみなす「擬制自白」も適用されません(民事訴訟法159条3項ただし書き)。

原告としては通常どおり事実関係を主張立証していく必要があります。

結果として被告が不在のまま判決が言い渡され、その判決正本も公示送達によって送達されましたが、所定の期間内に被告から控訴(不服申立て)がなかったため判決が確定しました。

これは家庭裁判所で扱われる典型的な公示送達の実例と言えるでしょう。

地方裁判所での典型事例

民事の通常訴訟における公示送達の事例も紹介します。

典型的なのは、債権回収などのケースです。例えば貸金業者が債務者(借りた人)を相手取って返済を求める訴訟を起こしたものの、債務者が引っ越して所在不明になっていたため公示送達で訴状を送達した、という事例があります。

被告(債務者)は裁判所からの呼出状を受け取れないまま欠席となり、裁判所は原告側の主張と証拠にもとづいて審理を行って原告勝訴の判決を下しました。

そして判決も被告に届かないため公示送達により送達され、判決確定後に原告は強制執行(財産の差押え等)手続きに移った、という流れです。

このように被告不在でも裁判自体は完結し得ますが、判決確定後になって被告が事情を知り「知らない間に裁判で負けていた」と問題になるケースもあります。

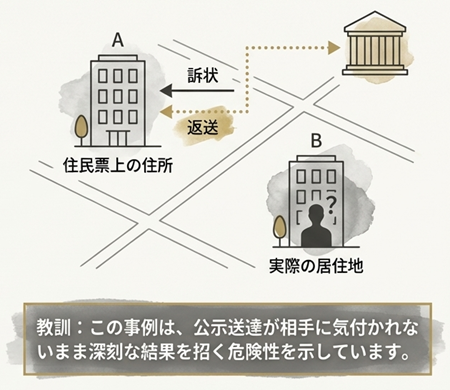

実際、あるマンション管理費の滞納請求訴訟では、被告が自宅とは別に所有していたマンションに住んでいたのに、その所在地とは異なる住民票上の住所に訴状を送って戻ってきたことを理由に公示送達が行われ、被告不在のまま判決が確定してしまいました。

後日それを知った被告は「裁判所からの訴状等を一度も受け取っていないのに判決が出て競売まで進んでいるのはおかしい」と相談に訪れています。

この事案では、公示送達手続きの適法性(本当に所在不明だったか)が問題になりました。

幸い裁判所もそのマンションで被告が居住している可能性に言及し、安易な公示送達はしないだろうと考えられましたが、仮に不適切な公示送達だった場合には判決のやり直し(再審など)の余地も出てきます。

このような例からも、公示送達は便利な反面、相手に気付かれない可能性が高いため慎重に使われるべき手段であることがわかります。

公示送達の無効リスク

公示送達には、「相手が気づかないおそれがある」という本質的なリスクがあります。

実際に公示送達で訴訟が進められ判決が出た場合でも、相手当人はそれを全く知らないまま敗訴してしまう可能性があります。判決書も公示送達で掲示されるため、被告は上訴期間(控訴期間)内に異議を唱えることが難しく、気づかぬ間に判決が確定してしまうこともありえます。

これは被告側から見れば非常に不意打ちな事態であり、「知らないうちに裁判に負けていた」という結果にもなりかねません。

したがって、公示送達を利用する側(原告や申立人)としても、本当に相手の所在がわからないのか慎重に確認することが重要です。

もし、相手の住所を知っていながら嘘をついて公示送達を行えば、それは明らかな手続きの悪用であり、後で発覚すれば判決自体が無効と判断される可能性があります。

また、裁判所書記官が公示送達を許可する際に調査不足や誤った判断をした場合、手続き自体がやり直しになるリスクもあります。

実際に、公示送達が無効と判断された判例も存在します。

例えば、東京高等裁判所平成21年1月22日判決では、被告会社の本店あての訴状が届かず返送された後、同社が営業していたデパート内の販売コーナーへの送達について十分検討されないまま公示送達に踏み切った事案で、「その販売コーナーは被告の営業所にあたり、きちんと調査していればそこに送達できたはずだ」と指摘し、公示送達を無効と判断しました。販売コーナーという活動している場所があるのだから、そこへの送達をしっかりとすべきだったというものです。

また、法人の代表者が前住所に居住していないか確認すべきだったとして公示送達を無効とした例もあります。

これらの裁判例では、公示送達の要件を満たしていなかったにもかかわらず手続きが進められてしまった点が問題視されました。

高等裁判所はいずれのケースも原判決(地裁判決)を破棄し、公示送達を受けた被告に改めて反論の機会を与えるため審理を差し戻しています。

このように、公示送達は要件を厳格に満たさない限り無効となり得る手続きです。

もし、自分が知らない間に公示送達で敗訴判決を受けていた場合には、判決確定後でも再審(裁判のやり直し)や期間経過後の控訴受理などの救済が認められる余地があります。

民事訴訟法は、公示送達によって名宛人(被告)が現実に訴訟追行の機会を奪われることを予定しており、そのこと自体は違法ではないとしつつも、名宛人に落ち度のない特別な事情がある場合には救済を許容しうるとしています。

したがって、公示送達が適法に行われたかどうか(要件を充足していたか)や、その後の対応には十分注意が必要です。

公示送達の悪用リスク

もう一つの注意点は、公示送達の濫用です。理論上は、原告が「相手の住所を知らない」と言って公示送達を申請し裁判を進めてしまえば、被告不在のまま判決まで得られてしまいます。

そのため不誠実な原告が意図的に相手の住所探索を怠り、早く楽に勝訴判決を得る手段として公示送達を使おうとするリスクも考えられます。

しかし前述のとおり、裁判所は申立ての際に相手方所在調査の報告を求めるなどチェックを行っています。十分な探索をせずに公示送達を申し立てても許可されない可能性が高く、仮に見落としで許可された場合でも、その後の上級審で判決が覆されるリスクがあります。公示送達はあくまで「やむを得ない場合の最後の手段」であり、安易な利用や悪用は厳に慎むべきです。

公示送達に関連して弁護士ができる支援

公示送達の手続きは一般の方にはハードルが高いものです。

送達場所の調査、申立書や報告書の作成、裁判所とのやり取り、さらには公示送達後の裁判手続き(欠席裁判の進め方)など、専門的な判断や準備が随所に求められます。

弁護士であれば、依頼者に代わって、または専門機関に依頼して、これら一連の手続きを適切に行うことが可能です。

具体的には、相手方の住民票取得や戸籍の追跡、勤務先の調査など合法的に行える範囲で所在調査を実施し、それでも見つからない場合に公示送達の申立てを行います。

その際、裁判所に提出する申立書・通知書・調査報告書などの書類も弁護士や専門業者が作成できます。

特に訴状や公示送達申立書の作成、裁判所での主張立証(口頭弁論)などは法律の素人には難しい作業ですが、弁護士に依頼すれば代理人としてこれらをすべて進めてもらえます。

また、必要に応じて興信所(探偵)等とも連携し、相手の行方を追跡するサポートができる場合もあります。

一方、公示送達による判決を受けてしまった側(被告側)であっても、諦めずに弁護士に相談することをおすすめします。

判決が確定していても前述のように再審請求などで覆せるケースがあるほか、強制執行への対応策や和解交渉など、弁護士が介入することで被害を最小限にとどめられる可能性もあります。

ご相談をご希望の場合には、お電話または相談予約フォームよりご連絡ください。

公示送達の裁判についての法律相談(面談)は以下のボタンよりお申し込みできます。